問題 寒湿による下肢の痹証に有効なのはどれか。

1.独活

2.威霊仙

3.防已

4.秦艽

回答→1

【解説】

独活の効能は「袪風湿、止痛、解表」である。解表ができるのは独活の特徴の一つであり、常に羌活と併用する。また独活は特に下肢の痹証に有効である。

問題 威霊仙の効能はどれか。

1.骨䱻

2.利水

3.解表

4.清虚熱

回答→1

【解説】

威霊仙の効能は「袪風湿、通経絡、止痹痛、治骨䱻」である。適応症で言えば、風湿痹痛、麻木、諸骨䱻咽、痰飲積聚などである。

問題 清虚熱にも働き、風湿痹痛も治療できるのはどれか。

1.独活

2.威霊仙

3.防已

4.秦艽

回答→4

【解説】

秦艽は、袪風湿、舒筋絡、清虚熱の効能がある。よって風湿痹痛や骨蒸潮熱の治療に用いる。

問題 風湿痹痛で、新旧や寒熱の偏りを問わずに治療できるのはどれか。

1.独活

2.威霊仙

3.防已

4.秦艽

回答→4

【解説】

一般に偏熱の痹証の場合は防已、忍冬藤と配合、偏寒の痹証の場合は羌活、独活、桂枝、附子などと配合する。

問題 祛風と強筋骨を併せ持つのはどれか。すべて選べ。

1.桑奇生

2.桑枝

3.五加子

4.虎骨

回答→1、3、4

【解説】

1.桑奇生ー祛風湿、補肝腎、強筋骨、安胎

2.桑枝ー祛風通絡

3.五加子ー祛風湿、強筋骨、利水

4.虎骨ー祛風定痛、強筋健骨

問題 寒性なのはどれか。

1.百花蛇

2.五加皮

3.虎骨

4.防已

回答→4

【解説】

防已は性味が寒なので、湿熱痹証の治療や、下焦の湿熱を清すのに優れている。その他の選択肢は温性である。

問題 祛風湿、止痛、利水の効能があるのはどれか。

1.百花蛇

2.五加皮

3.虎骨

4.防已

回答→4

【解説】

防己は、利水、下焦の湿熱を清し、水腫、腹水、脚気、痺証の治療に用いる。

袪風湿に、止痛と利水ができるのがポイント。

問題 舒筋活絡・化湿和胃の効能をもつのはどれか。

1.百花蛇

2.五加皮

3.虎骨

4.木瓜

回答→4

【解説】

木瓜はバラ科の落葉低木、ボケの果実を用いたもの。風湿痹痛の治療の要約で、舒筋活絡・化湿和胃の効能を持ち、消食の作用も併せ持つ。

問題 肝腎虧損による胎漏下血、胎動不安の治療に適するのはどれか。

1.桑寄生

2.紫蘇

3.独活

4.白朮

回答→1

【解説】

桑寄生はヤドリギの枝葉を乾燥したもの。袪風湿薬で補肝腎と安胎ができるのは桑寄生のみである。効能は袪風湿・補肝腎・強筋骨・安胎である。

問題 豨薟草は瘡毒を清解すると同時に、除風湿もできる?

回答→◯

【解説】

豨薟草の効能

豨薟草は、キク科のメナモミの地上部を用いる生薬で、袪風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・袪風湿通経絡: 体内の風湿邪を取り除き、経絡の流れを良くします。これにより、関節の痛みやしびれを和らげます。

・清熱解毒: 熱を冷まし、毒を解します。特に、風湿と熱毒が原因で生じる皮膚の病変に効果的です。

この2つの効能を併せ持つため、豨薟草は風湿による関節痛やしびれを治療するだけでなく、熱毒が原因で生じる瘡毒(皮膚の化膿性疾患)や、風湿による湿疹や痒みの治療にも用いられます。

ポイント

・袪風湿薬の特異性: 豨薟草は多くの袪風湿薬の中でも、清熱解毒作用を併せ持ち、瘡毒の治療に用いられる唯一の生薬です。

問題 性が微寒で、熱痺も風寒湿痺も治療できる薬はどれか?

1.独活

2.威霊仙

3.桑寄生

4.秦艽

5.どれも違う

回答→4

【解説】

秦艽の効能

秦艽は、リンドウ科の植物の根を用いる生薬で、袪風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・袪風湿: 体内の風湿邪を取り除き、関節や筋肉の痛み、しびれを和らげます。

・清熱退虚: 熱を冷まし、虚熱を取り除きます。

・利湿退黄: 湿邪を体外に排出し、黄疸を改善します。

秦艽の最大の特徴は、その性質が微寒でありながら、寒熱を問わず風湿による痺証に広く用いられる点です。

1.独活

性質が温性で、主に風寒湿による痺痛に用います。

2.威霊仙

性質が温性で、主に風寒湿による痺痛に用います。

3.桑寄生

性質が平性で、肝腎を補う作用を併せ持ち、虚弱な体質の痺痛に用います。

4.秦艽

性質が微寒でありながら、寒熱を問わず湿痺に広く用いられる点で、この問題の条件に最も合致します。

問題 五加皮の効能はどれか?

1.祛風湿 止疼痛 利水

2.祛風湿 強筋骨 利水

3.祛風湿 通経絡 利水

4.祛風湿 消積滞 利水

5.以上どれも当てはまらない

回答→2

【解説】

五加皮の効能

五加皮は、ウコギ科のウコギの根皮を用いる生薬で、祛風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・祛風湿: 体内の風湿邪を取り除き、痺症を治療します。

・強筋骨: 筋や骨を強くします。特に、肝腎の機能低下による足腰の無力感や、骨の弱さに効果的です。

・利水: 尿の排出を促し、むくみを改善します。

これらの効能を総合すると、五加皮は風湿による痺症だけでなく、肝腎の虚弱を伴う痺症やむくみにも適していることがわかります。

1.祛風湿 止疼痛 利水

これは主に防己の効能です。防己は痛みを止める作用が強く、下焦の湿熱にも効果的です。

2.祛風湿 強筋骨 利水

これは五加皮の主要な効能です。特に「強筋骨」の効能が、他の祛風湿薬と区別する大きな特徴です。

3.祛風湿 通経絡 利水

これは主に桑枝の効能です。桑枝は経絡の流れを通す作用に優れ、関節の動きを良くします。

4.祛風湿 消積滞 利水

この組み合わせは適切ではありません。

ポイント

⚫︎祛風湿薬の利水作用: 五加皮、桑枝、防己はいずれも利水作用を持ちますが、それぞれ作用する部位や病態に違いがあります。

・五加皮: 肝腎不足によるむくみに。

・桑枝: 風湿熱によるむくみに。

・防己: 下焦の湿熱によるむくみに。

問題 秦艽は熱象を伴う痺証の治療に用いる?

回答→◯

【解説】

秦艽は、その性質が微寒である点が大きな特徴です。多くの祛風湿薬は温性ですが、秦艽は微寒の性質を持つため、風湿邪に加えて熱がこもった病態、すなわち熱象を伴う痺証に特に適しています。関節の赤み、腫れ、熱感、激しい痛みといった熱痺の症状を和らげるのに効果的です。

問題 桑寄生は袪風湿薬に属するので、胎動不安への治療に使用してはならない。

回答→×

【解説】

桑寄生は、ヤドリギ科の植物を乾燥させた生薬で、祛風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・祛風湿: 体内の風湿邪を取り除き、関節や筋肉の痛み、しびれを和らげます。

・補肝腎: 肝と腎の機能を補い、筋骨を強くします。

・安胎: 胎児を安定させ、流産の危険性を和らげます。この安胎の効能は、肝腎を補い、血を養う作用によるものです。

桑寄生は、祛風湿薬でありながら、肝腎を補い、血を養う安胎という、他の祛風湿薬にはない独特な効能を併せ持っています。そのため、風湿による痺証だけでなく、肝腎の虚弱や血虚が原因で生じる胎動不安の治療にも用いられます。

ポイント

・桑寄生の特殊な効能: 祛風湿薬の中で安胎の効能を兼ね備えるのは桑寄生だけです。この点が、他の祛風湿薬と大きく異なる点であり、この問題の鍵となります。

・安胎のメカニズム: 桑寄生の安胎作用は、単に胎児を安定させるだけでなく、肝腎の機能を高め、血を養うことで、胎児が健やかに成長できる環境を整えるという、根本的な働きに基づいています。

・ 代表方剤として独活寄生湯がある。

問題 鳥梢蛇は百花蛇とほぼ同じ効能をもつ。

回答→◯

【解説】

烏梢蛇と百花蛇の比較

・烏梢蛇は、ナミヘビ科のヘビを乾燥させた生薬です。

・百花蛇は、クサリヘビ科のコブラ科のヘビを乾燥させた生薬です。

両者とも祛風湿薬に分類され、ヘビの体を薬にすることから、主に以下の共通した効能を持ちます。

・祛風湿: 体内の風湿邪を取り除き、関節や筋肉の痛み、しびれを和らげます。

・通経絡: 経絡の流れを良くし、関節の動きを改善します。

・定驚: けいれんを鎮めます。

・止痛: 痛みを和らげます。

これらの効能から、両者は風湿による痺症、けいれん、破傷風、中風の後遺症など、多くの病態に共通して用いられます。

ポイント

・ヘビ由来の薬: ヘビ由来の生薬は、一般的に「風湿」を取り除き、経絡を通す作用に優れている点が特徴です。

・強さの使い分け: 烏梢蛇と百花蛇は、薬力の強弱によって使い分けられます。百花蛇は激しい症状や頑固な痺症に、烏梢蛇は比較的穏やかな症状や、虚弱体質の患者に用いられます。

問題 独活は少陰頭痛の治療に用いる?

回答→◯

【解説】

独活は、ウコギ科の植物の根を用いる生薬で、祛風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・祛風湿止痛: 風寒湿邪を取り除き、関節や筋肉の痛み、特に腰脚の痺痛を和らげます。

・解表散寒: 辛温の性質で、体表の風寒邪を発散させます。

独活は少陰経頭痛の治療に優れているとされています。少陰経頭痛は、頭痛が歯やのどにまで及ぶのが特徴です。独活は、その特有の帰経と効能により、この少陰経頭痛の治療に効果を発揮します。

ポイント

・少陰経頭痛: 独活が適応します。

・陽明経頭痛: 前頭部から眉毛のあたりに痛みが生じ、白芷が適応します。

問題 防己は利水、下焦の湿熱を清する?

回答→◯

【解説】

防己は、ツヅラフジ科のオオツヅラフジの根を用いる生薬で、祛風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・祛風湿止痛: 風湿邪を取り除き、痛みを和らげます。

・利水消腫: 尿の排出を促し、むくみを改善します。

防己は、特に下焦に作用する性質を持つため、下半身の病変に効果を発揮します。その利水作用は、下焦にこもった湿熱を小便から排出する働きを持ちます。したがって、下焦の湿熱が原因で生じる水腫や脚気、関節の痛み(湿熱痺)などに適しています。

ポイント

・防己の利水作用: 防己の利水作用は、水腫や腹水、脚気などの治療に有効です。特に、下焦の湿熱を清す働きが重要です。

・脚気の病理: 脚気は、風湿毒や不適切な食生活が原因で、湿熱が下半身に停滞することで生じる病態です。防己の利水・清熱作用は、この病態の治療に理にかなっています。

・防己は、祛風湿薬でありながら、利水作用を通じて下焦の湿熱を清すという、多面的な効能を持つ生薬です。

問題 袪風湿、通経絡、消骨鯁(咽につかえた魚の骨を消す)の効能をもつ薬はどれか?

1.独活

2.桑寄生

3.防已

4.秦艽

5.威霊仙

回答→5

問題 木瓜が筋脈拘攣を伴う風湿痺痛の治療要薬とされている?

回答→◯

【解説】

木瓜は、バラ科のカリンの果実を用いる生薬で、祛風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・舒筋活絡: 筋肉をリラックスさせ、経絡の流れを良くします。

・化湿和胃: 湿邪を取り除き、胃腸の働きを整えます。

木瓜は、特に筋や筋膜の緊張を和らげ、経絡を通す作用に優れています。風湿邪が筋脈に停滞すると、筋肉のひきつりやこわばり(筋脈拘攣)、関節の痛みなどが生じます。木瓜の舒筋活絡の効能は、この筋脈の拘攣を緩めるのに効果的であるため、筋脈拘攣を伴う風湿痺痛の治療要薬とされています。

問題 袪風湿、舒筋絡、退虚熱、清湿熱の効能をもつ薬はどれか?

1.独活

2.桑寄生

3.防已

4.秦艽

5.威霊仙

回答→4

【解説】

秦艽は、その性質が微寒でありながら、寒熱を問わず湿痺に広く用いられる点が特徴です。風湿痺証の治療に加えて、虚熱や湿熱を清す作用を持つため、問題文にあるすべての効能を網羅しています。

ポイント

・清虚熱の効能を持ち、陰虚による骨蒸の治療に用いる。

・痺証であれば、寒熱を問わず投与することができる。

・特に関節紅腫など熱象を伴う痺証の治療に優れる。

・湿熱黄疸の治療にも用いる。

問題 威霊仙は、走散(走竄)の性質が強く袪風湿に働く?

回答→◯

【解説】

威霊仙は、キンポウゲ科のセンニンソウの根を用いる生薬で、祛風湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・祛風湿: 体内の風湿邪を取り除き、関節や筋肉の痛み、しびれを和らげます。

・通経絡: 経絡の流れを良くし、関節の動きを改善します。

・止痺痛: 痺痛を和らげます。

・治骨鯁: 喉に刺さった魚の骨を取り除く効能があります。

ポイント

・走散(走竄)の重要性: 祛風湿薬の中でも、威霊仙のこの性質は特筆すべき点です。他の生薬では届きにくいような深部の邪気にも作用できるため、難治性の痺証に用いられることが多いです。

・治骨鯁の効能: 威霊仙の走散の性質は、魚の骨が喉に刺さった場合にも応用され、骨を柔らかくし、排出しやすくするとされています。

問題 袪風湿、止痛、利水の効能をもつ薬はどれか?

1.独活

2.桑寄生

3.防已

4.秦艽

5.威霊仙

回答→3

問題 袪風湿、止痛、解表の効能をもつ薬はどれか?

1.独活

2.桑寄生

3.防已

4.秦艽

5.威霊仙

回答→1

問題 独活は特に上肢の痺証の治療に優れている?

回答→×

【解説】

独活は、特に下肢の痺証、すなわち足腰の痛みやしびれの治療に優れています。これは、独活が下半身に作用する性質を持つためです。

一方、羌活(辛温解表薬)は、独活と似た効能を持ちますが、その作用部位に違いがあり、上半身の風寒湿痺、特に肩や背中、上肢の痛みに適しています。

問題 桑枝は上肢の痺痛の治療に優れている。

回答→◯

【解説】

桑枝は、その軽やかで発散性のある性質から、特に経絡に深く停滞することなく、上肢の関節や経絡をスムーズに通す作用に優れています。そのため、腕や肩、手の関節の痛みやしびれといった、上肢の痺痛の治療に優れた効果を発揮します。

ポイント

・桑枝: 性質が微寒で、主に風湿熱痺(関節が赤く腫れて熱を持つ病態)の治療に適しています。

・羌活: 性質が辛温で、主に風寒湿痺(冷えや湿気による痺痛)の治療に適しています。

問題 白花蛇は中風後の半身不随、麻痺の治療に適する?

回答→◯

【解説】

中風(脳卒中)の後遺症として、半身不随や麻痺が生じることがあります。これは、風邪や瘀血が経絡を塞ぎ、気の流れや血行が滞ることで生じると考えられています。白花蛇の強力な通絡作用は、この停滞した経絡を開き、麻痺や半身不随を改善するのに適しています。

問題 袪風湿薬の適応証ではないのはどれか?

1.風湿痹痛

2.筋脈拘急

3.麻木不仁

4.熱痺腫痛

5.虚風内動

回答→5

問題

1.

2.

3.

4.

5.

回答→

【解説】

問題 理気、化湿、安胎できるのはどれか。

1.厚朴

2.佩蘭

3.蒼朮

4.砂仁

回答→4

【解説】

芳香化湿薬で安胎ができるのは砂仁のみである。

問題 明目にも働き、夜盲症や目の乾燥の治療ができるのはどれか。

1.厚朴

2.佩蘭

3.蒼朮

4.砂仁

回答→3

【解説】

蒼朮を使用する場合は単味でも使える。或いは豚や羊のレバーと蒸す、又は煮るなどしていっしょに食してもよい。

効能は燥湿健脾・袪風湿である。また明目にも働き、夜盲症や目の乾燥の治療ができる。

問題 妊娠瘀阻・胎動不安に対する砂仁の薬効はどれによるものか。

1.血熱

2.気虚

3.血虚

4.気滞

回答→4

【解説】

砂仁の効能は化湿・行気・温中・安胎である。砂仁は行気和中の薬効があり止嘔・安胎の効果を有する。適応は中虚気滞による胎動不安である。

問題 藿香の効能にあるのはどれか。

1.解暑

2.安胎

3.載瘧

4.平喘

回答→1

【解説】

芳香化湿薬の中で藿香は解暑の効能があることが特徴である。その他、佩蘭も解暑の効能があり、暑湿証を治療するには藿香と佩蘭を用いる。

※藿香の効能ー化湿、止嘔、解暑

※佩蘭も同様に化湿と解暑の効能を持つが止嘔はない。

問題 脾胃湿濁による嘔吐に最も適するのはどれか。

1.白朮

2.佩蘭

3.厚朴

4.藿香

回答→4

【解説】

藿香は湿濁を化すことができ、和中止嘔もできる。

問題 厚朴の効能でないのはどれか。

1.行気

2.燥湿

3.利水

4.消積

5.平喘

回答→3

【解説】

厚朴の効能は行気、燥湿、消積、平喘である。厚朴は脹満の要約とされ、湿阻、食積、気滞による脾胃不和の脘腹脹満の治療に用いる。また多痰を伴う咳喘にも使用される。例えば桂枝湯証に喘息が現れれば杏仁と厚朴を配合し桂枝湯加厚朴杏仁湯となる。

問題 藿香は暑月の外感風寒の治療に用いる。

回答→◯

問題 芳香薬は長時間煎じる必要がある。

回答→×

【解説】

芳香薬、特に芳香化湿薬は、その薬効の主成分が精油などの揮発性物質であるのが特徴です。長時間煎じると、これらの成分が蒸発してしまい、薬効が著しく低下してしまいます。

そのため、芳香薬を煎じる際は、他の生薬が十分に煎じられた後、最後に加えて短時間だけ煎じるのが一般的な方法です。この方法を「後下」といいます。

この特性から、臨床では煎じる代わりに粉末にして使用することも多いです。

問題 咳嗽、気喘、痰多を治療できる薬はどれか?

1.蒼朮

2.厚朴

3.佩蘭

4.藿香

5.砂仁

回答→2

【解説】

厚朴は、モクレン科のホオノキの樹皮を乾燥させた生薬で、芳香化湿薬に分類されます。主な効能は以下の通りです。

・燥湿: 湿邪を乾燥させます。

・行気: 気の流れをスムーズにします。

・消積: 消化不良を解消します。

・平喘: 喘息を鎮めます。

厚朴は特に脾胃と肺に作用し、湿邪による気の停滞を改善します。肺に作用することで、湿痰が原因で生じる咳嗽、気喘、痰多といった症状を治療するのに優れています。

1.蒼朮

芳香化湿薬ですが、脾胃と膀胱に作用し、主に湿邪や風湿を取り除く作用が主です。肺の病症にはあまり用いられません。

2.厚朴

肺と脾胃に作用し、燥湿・行気の効能に加えて、平喘の作用があるため、咳嗽、気喘、痰多の治療に適しています。

3.佩蘭

芳香化湿薬ですが、主に脾胃の湿邪を取り除き、口臭や口渇を改善します。肺の病症には用いません。

4.藿香

芳香化湿薬ですが、主に夏の風寒表証や脾胃の湿邪を取り除くのに用いられ、肺の病症にはあまり用いません。

5.砂仁

芳香化湿薬ですが、主に脾胃を温め、消化機能を助け、胎児を安定させる効能が主です。肺の病症には用いません。

ポイント

・芳香化湿薬の中で、平喘の効能を持ち、咳嗽や気喘を治療できるのは厚朴だけです。この点が、厚朴を他の芳香化湿薬と区別する重要な特徴です。

・厚朴は、湿邪が原因で生じる呼吸器系の病態に効果を発揮する、貴重な生薬です。

問題 化湿解暑の効能をもつ薬はどれか?

1.厚朴

2.佩蘭

3.砂仁

4.木瓜

5.羌活

回答→2

【解説】

佩蘭は、キク科のサワヒヨドリの全草を用いる生薬で、芳香化湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・化湿: 芳香によって湿邪を化し、脾胃の働きを改善します。

・解暑: 暑邪を取り除き、暑気あたりを和らげます。

ポイント

・芳香化湿薬の中で「化湿」と「解暑」の効能を併せ持つのは、藿香と佩蘭です。

・藿香と佩蘭の違い: 両者は似た効能を持ちますが、藿香は外感風寒を伴う夏の病態(悪寒、発熱など)に適し、佩蘭は脾経の湿熱が原因の口臭や口の粘つきに優れている、という違いがあります。

問題 砂仁は脾寒泄瀉の治療に用いられる。

回答→◯

【解説】

砂仁は、ショウガ科のシュクシャの果実を用いる生薬で、芳香化湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・化湿: 芳香によって湿邪を化し、脾胃の働きを改善します。

・行気: 気の流れをスムーズにし、胸腹部の膨満感や痛みを和らげます。

・温中: 中焦(脾胃)を温めます。

・安胎: 安定させ、流産の危険性を和らげます。

砂仁は、温性の性質を持つため、脾胃を温める温中作用に優れています。この作用と湿邪を取り除く化湿作用を併せ持つことで、脾の冷え(脾寒)が原因で生じる泄瀉の治療に効果を発揮します。

ポイント

・砂仁の「温中」作用: 砂仁は湿邪を取り除くだけでなく、温性の性質で脾胃の冷えを改善する点が特徴です。この作用によって、脾寒による下痢に適しています。

・安胎の効能: 砂仁は、つわりの吐き気や、胎動不安(特に気滞を伴うもの)の治療にも用いられるなど、その効能は多岐にわたります。

問題 藿香の効能はどれか?

1.化湿 解暑 止嘔

2.化湿 解暑 消積

3.化湿 発表 温脾

4.化湿 止嘔 祛風

5.化湿 止嘔 安胎

回答→1

問題 理気化湿安胎の効能をもつ薬はどれか?

1.厚朴

2.佩蘭

3.砂仁

4.木瓜

5.羌活

回答→3

問題 砂仁は妊娠悪阻・胎動不安の治療に用いる。

回答→◯

問題 蒼朮は芳香化湿薬であるが、袪風湿の功能もある。

回答→◯

【解説】

蒼朮は、キク科のオケラ属の根茎を用いる生薬で、芳香化湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・燥湿健脾: 辛温の性質と芳香で湿邪を乾燥させ、脾(消化器系)の働きを健やかにします。

・祛風湿: 風湿邪を体外に発散させ、関節や筋肉の痛み、しびれを和らげます。

蒼朮の大きな特徴は、湿邪を乾燥させる「燥湿」作用が非常に優れている点です。この効能により、体内の湿邪による様々な病態、特に消化不良やむくみに効果を発揮します。

ポイント

・芳香化湿薬の特殊な効能: 芳香化湿薬に分類される生薬の中で、祛風湿の効能を兼ね備えるのは蒼朮だけです。

・寒湿痺証への適用: 蒼朮は辛温の性質を持つため、冷えと湿気が原因で生じる関節の痛みやしびれに優れた効果を発揮します。

問題 厚朴の効能でないものはどれか?

1.行気

2.平喘

3.活血

4.消積

5.燥湿

回答→3

【解説】

厚朴は、モクレン科のホオノキの樹皮を乾燥させた生薬で、芳香化湿薬に分類されます。主な効能は以下の通りです。

・行気: 気の流れをスムーズにし、気の停滞によって生じる胸腹部の膨満感や痛みを改善します。

・平喘: 気を下に降ろすことで、喘息を鎮めます。

・消積: 消化を助け、食積(消化不良)を解消します。

・燥湿: 湿邪を乾燥させます。特に脾胃に停滞した湿邪を取り除き、腹部の膨満感や吐き気、下痢などを改善します。

問題 蒼朮は芳香化湿薬であるが、発汗にも働く。

回答→◯

【解説】

蒼朮は、キク科のオケラ属の根茎を用いる生薬で、芳香化湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・燥湿健脾: 辛温の性質と芳香で湿邪を乾燥させ、脾の働きを健やかにします。

・祛風湿: 風湿邪を体外に発散させ、関節や筋肉の痛み、しびれを和らげます。

・発汗解表: 辛温の性質により、体表の邪気を発散させて汗を出します。

蒼朮は、芳香化湿薬として湿邪を取り除く作用が主ですが、辛温の性質を持つため、発汗によって体表の邪気も同時に発散させることができます。このため、風寒湿邪が体表に停滞して生じる悪寒、発熱、頭痛、関節の痛みなどの病態、特に肢体の疼痛を伴う場合に効果的です。

ポイント

・芳香化湿薬の特殊な効能: 藿香や佩蘭も解表作用を持ちますが、発汗作用を明確に持つのは蒼朮だけです。

問題 白豆寇の効能はどれか。

1.化湿・行気・温中・止嘔

2.燥湿・温中・載瘧

3.行気・燥湿・平喘・消積

4.化湿・解暑・止嘔

回答→1

【解説】

1.化湿・行気・温中・止嘔ー白豆寇

2.燥湿・温中・載瘧ー草豆寇

3.行気・燥湿・平喘・消積ー厚朴

4.化湿・解暑・止嘔ー藿香

※砂仁の効能(化湿・行気・温中・安胎)と似ているね。

問題 湿濁阻滞による嘔吐の治療に、まず選ぶべき薬はどれか

1.佩蘭

2.白朮

3.藿香

4.紫蘇梗

5.厚朴

回答→3

【解説】

藿香は、芳香性で脾胃の湿邪を取り除き、気の流れをスムーズにする化湿行気作用に優れています。湿濁が脾胃に停滞すると、気の昇降運動が乱れ、悪心や嘔吐が生じます。藿香は、この湿濁を化し、気の流れを正常に戻すことで、嘔吐を止めるのに特に効果的です。

1.佩蘭

藿香と似た効能を持ちますが、主に脾経の湿熱を清す作用が主で、嘔吐を止める作用は藿香ほど強くありません。

2.白朮

健脾益気作用が主で、脾気虚弱による消化不良や下痢に用います。湿濁による嘔吐の治療には向いていません。

3.藿香

湿濁阻滞による悪心・嘔吐の治療に特に優れています。

4.紫蘇梗

気滞による胸部の膨満感や嘔吐に用いますが、湿濁を取り除く作用は藿香ほど強くありません。

5.厚朴

湿濁や気の停滞による膨満感や嘔吐に用いますが、藿香は湿濁による嘔吐に特によく用いられるため、まず選ぶべき薬としてより適しています。

問題 藿香は脾胃虚弱による嘔吐の治療に最も適する。

回答→×

【解説】

正しいのは「藿香は脾胃湿濁による嘔吐の治療に最も適する」です。

ただし、藿香は党參・甘草などと配合すれば、脾胃虚弱による嘔吐の治療に用いられます。

問題 効能が明目で、夜盲症や眼目昏渋の治療に優れる薬はどれか?

1.藿香

2.佩蘭

3.厚朴

4.蒼朮

5.砂仁

回答→4

【解説】

蒼朮は、湿邪を乾燥させる「燥湿」作用に加えて、特に「明目」の効能を持つ点が特徴です。この効能は、夜盲症や、視力がかすむ(眼目昏渋)といった症状の治療に優れています。

芳香化湿薬では、明目にも働くのは蒼朮だけです。

問題 砂仁の主治はどれか?

1.血熱による胎動不安

2.血虚による胎動不安

3.気滞による胎動不安

4.気虚による胎動不安

5.肝腎虧虚による胎動不安

回答→3

【解説】

砂仁は、気の流れをスムーズにする行気作用に優れています。この作用が、妊娠中に気の停滞(気滞)が原因で生じる腹部の膨満感や痛み、胎児の不安定な状態(胎動不安)を改善します。

1.血熱による胎動不安

苧麻根のような清熱涼血作用を持つ生薬が適応します。

2.血虚による胎動不安

桑寄生や当帰などの補血安胎薬が適応します。

3.気滞による胎動不安

紫蘇や砂仁の行気安胎作用が最も適しています。

4.気虚による胎動不安

白朮や黄耆などの補気薬が適応します。

5.肝腎虧虚による胎動不安

桑寄生、杜仲、菟絲子などの補肝腎薬が適応します。

問題 白豆蔲は胃寒嘔吐への治療に最も適する?

回答→◯

【解説】

白豆蔲は、ショウガ科のビャクズクの果実を用いる生薬で、芳香化湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・化湿: 芳香によって湿邪を化します。

・行気: 気の流れをスムーズにします。

・温中: 中焦(脾胃)を温めます。

・止嘔: 嘔吐を止めます。

白豆蔲の大きな特徴は、その温性の性質で中焦を温めながら、芳香で湿邪を取り除き、気の流れを良くすることです。この「温中」と「止嘔」の効能が、冷え(胃寒)と湿邪が原因で生じる胃寒嘔吐の治療に特に適しています。

ポイント

・白豆蔲と砂仁は効能が似ていますが、作用する部位に違いがあります。

・砂仁: 主に中下焦に作用し、温脾止瀉(脾を温めて下痢を止める)に優れています。

・白豆蔲: 主に中上焦に作用し、肺や胃の気の停滞を改善するのに優れています。そのため、胃寒湿阻による嘔吐の治療に効果的です。

問題 厚朴は湿阻・食積・気滞による脾胃不和の脘腹脹満の治療に用いる?

回答→◯

問題 草豆蔲は主に寒湿が脾胃に停滞して生じる脘腹脹満疼痛・嘔吐・泄瀉等の病証の治療に用いる?

回答→◯

【解説】

草豆蔲は、ショウガ科のジャワナツメグ属の果実を用いる生薬で、芳香化湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・燥湿: 温性の性質で湿邪を乾燥させます。

・温中: 中焦(脾胃)を温めます。

・截瘧: 瘧疾(マラリア)の発作を止めます。

ポイント

・草豆蔲の温燥作用:豆蔲の辛温性が非常に強い点が特徴です。この作用によって、他の芳香化湿薬よりも、特に寒湿が顕著な病態に効果を発揮します。

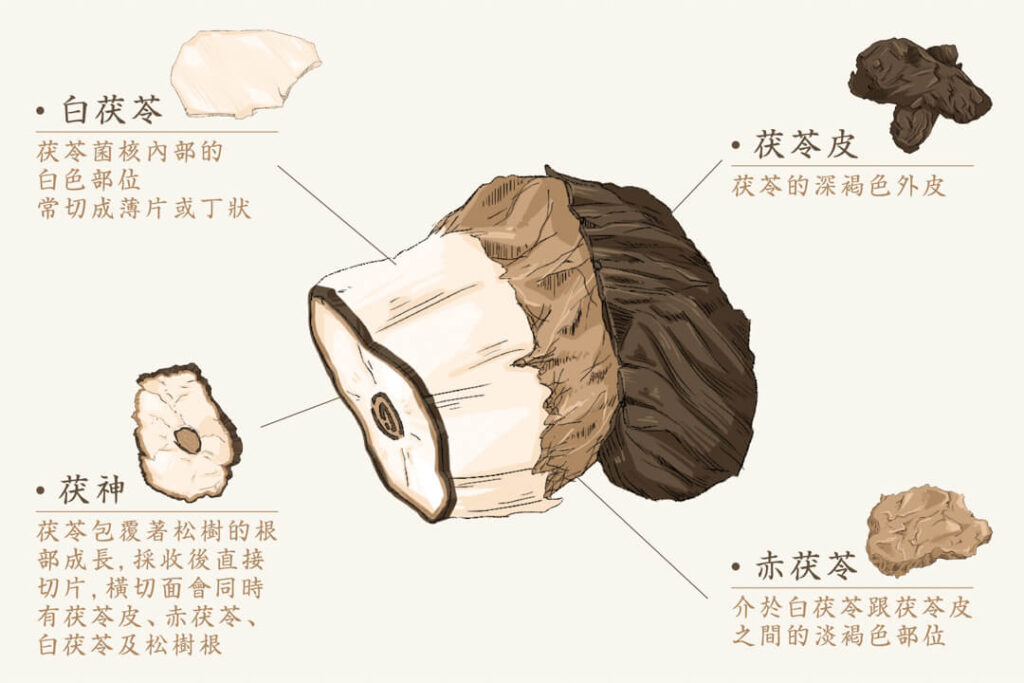

問題 利水滲湿・健脾に加えて安神の効能を持つのはどれか。

1.猪苓

2.茯苓

3.沢瀉

4.滑石

問題 飲停による心悸の治療に選ぶべき生薬はどれか。

1.猪苓

2.沢瀉

3.木通

4.茯苓

回答→4

【解説】

茯苓は健脾も利水滲湿もできるため脾失健運・水湿貯留の者に用いれば*標本兼顧(ひょうほんけんこ)ができ、飲停による眩暈・心悸・咳嗽の治療ができる。

*標本兼顧=本治も標治も同時にすること

問題 性味が甘・淡・平で寒熱虚実に関わらず配伍使用できるのはどれか。

1.猪苓

2.沢瀉

3.木通

4.茯苓

回答→4

【解説】

茯苓は、湿熱、寒湿に応じて相応する生薬と配合する。湿熱の場合は車前子・木通と、寒湿の場合は附子・乾姜と配合する。

問題 利水と止咳ができるのはどれか。

1.猪苓

2.沢瀉

3.木通

4.石葦

回答→4

【解説】

石葦の効能は利水通淋・止咳である。また止血の効能も併せ持つ。利水滲湿薬で止咳を兼ねるのは、車前子と石葦と沢漆である。

問題 薏苡仁の効能を答えよ。

回答→利水滲湿・健脾・除痹・清熱排膿

【解説】

薏苡仁はイネ科ハトムギの種皮を除いた成熟種子を用いたもの。湿熱淋証の治療に適する。

問題 幼苗を用いる生薬はどれか。

1.夏枯草

2.竜胆草

3.茵蔯蒿

4.青蒿

問題 泌尿器系結石を治療する要薬はどれか。

1.薏苡仁

2.沢瀉

3.金銭草

4.茯苓

回答→3

【解説】

金銭草の効能は、利水通淋・除湿退黄・解毒消腫である。

結石を排除する作用をもつので、泌尿器系結石を治療する要薬とされる。

その他、毒蛇咬傷の治療にも有効である。

問題 沢瀉が得意とする清熱はどれか。

1.肺・大腸

2.腎・膀胱

3.脾・胃

4.肝・胆

回答→2

【解説】

沢瀉の薬性は寒で腎と膀胱の熱を下げ、下焦湿熱の治療に最も適する。

沢瀉の効能は利水滲湿・泄熱である。

問題 滑石の効能はどれか。

1.利水通淋、泄熱、通乳

2.利水通淋、清解暑熱

3.清熱利水、通乳

4.利水通淋、除湿退黄、解毒消腫

回答→2

【解説】

滑石は天然の含水桂酸マグネシウムを細粉したもので、利水通淋、清解暑熱の効能を持つ。この清解暑熱が特徴で、暑湿証の治療には常用される。例えば六一散がある。

1.利水通淋、泄熱、通乳ー木通

2.利水通淋、清解暑熱ー滑石

3.清熱利水、通乳ー通草

4.利水通淋、除湿退黄、解毒消腫ー金銭草

問題 車前子の効能はどれか。

1.利水通淋・止瀉・清肝明目・清肺化痰

2.利水通淋・除湿退黄・解毒消腫

3.清利湿熱・退黄疸

4.清熱利水・止痒

回答→1

【解説】

車前子は清肝明目に働くので、肝熱による目赤腫痛や肝腎陰虚による白内障の治療に用いることができる。車前子は包煎の必要がある。

1.利水通淋・止瀉・清肝明目・清肺化痰ー車前子

2.利水通淋・除湿退黄・解毒消腫ー金銭草

3.清利湿熱・退黄疸ー茵蔯蒿

4.清熱利水・止痒ー地膚子

問題 木通の効能はどれか。

1.利水通淋、泄熱、通乳

2.利水通淋、清解暑熱

3.清熱利水、通乳

4.利水通淋、除湿退黄、解毒消腫

回答→1

【解説】

木通の帰経は心・小腸・膀胱で、心熱を膀胱から抜き出す効能がある。よって心火上炎による口舌生瘡・心煩尿赤の治療に適する。例え導赤散には生地、甘草、竹葉と配合され、瀉火心・清利湿熱に働く。通乳の効能を併せ持つのも特徴である。この通乳は通草もできる。

1.利水通淋、泄熱、通乳ー木通

2.利水通淋、清解暑熱ー滑石

3.清熱利水、通乳ー通草

4.利水通淋、除湿退黄、解毒消腫ー金銭草

問題 萆薢は熱淋の治療に常に用いる薬である?

回答→膏淋である

【解説】

萆薢は、ヤマノイモ科のヒカイの根茎を用いる生薬で、利水滲湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・利湿濁: 湿濁を排出し、清濁を分けます。

・祛風湿: 風湿邪を取り除き、痺証を治療します。

萆薢の最も重要な特徴は、その利湿濁作用です。これは、体内の水分代謝を調整し、きれいな水分(清)と濁った水分(濁)を分ける働きを指します。

膏淋は、湿熱が下焦に停滞し、尿が脂のように濁る病態です。萆薢の「分清祛濁」の効能は、この濁った尿を排出するのに特に効果的であるため、膏淋の治療に常に用いられる要薬とされています。

問題 冬瓜子は肺熱による咳嗽、肺癰、腸癰の治療に適する?

回答→◯

【解説】

冬瓜子は、ウリ科のトウガンの種子を用いる生薬で、清熱化痰薬または清熱瀉火薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・清肺化痰: 肺の熱を冷まし、痰を取り除きます。

・排膿: 膿を体外に排出するのを助けます。

冬瓜子は、特に熱が原因で生じる化膿性疾患の治療に優れています。

・肺癰: 肺に熱がこもり、化膿して膿瘍が形成される病態です。冬瓜子の清肺化痰と排膿の効能は、この病態の治療に理にかなっています。

・腸癰: 腸に湿熱や瘀血が停滞し、化膿して膿瘍が形成される病態(現代医学でいう急性虫垂炎など)です。冬瓜子の清熱と排膿の効能は、この病態の治療にも応用されます。

一方、

冬瓜皮は、ウリ科のトウガンの果実の外皮を用いる生薬です。利水滲湿薬に分類されます。

・利水消腫: 尿の排出を促し、むくみを改善します。

・清熱解暑: 体内の熱を冷まし、暑気あたりを和らげます。

冬瓜皮は、冬瓜の果実が持つ利水作用をより強く持っており、特に水湿が停滞して生じる浮腫やむくみの治療に優れています。また、清熱作用もあるため、夏の暑さによるむくみや、小便が少なく色が濃い、口が渇くなどの症状にも適しています。

瓜子(種子)が主に清熱排膿作用を持ち、肺や腸の化膿性疾患に用いられるのに対し、冬瓜皮は主に利水消腫作用を持ち、全身のむくみや水腫に用いられる、という違いがあります。

問題 金銭草の効能はどれか?

1.利水通淋 通経下乳

2.利水通淋 破血通経

3.利水通淋 除湿退黄

4.利水通淋 清肺止咳

5.利水通淋 清解暑熱

回答→3

【解説】

金銭草は、サクラソウ科のコナスビの全草を用いる生薬で、利水滲湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・利水通淋: 尿の排出を促し、排尿困難や尿路の痛みを和らげます。

・除湿退黄: 湿邪を取り除き、黄疸を改善します。

・排石: 結石を体外に排出するのを助けます。

金銭草は、特に結石の排出を促す作用が強力であり、石淋(尿路結石)や胆石の治療に頻繁に用いられます。また、湿熱が原因で生じる黄疸にも効果を発揮します。

1.利水通淋 通経下乳

これは主に木通の効能です。木通は、経絡を通す作用や、乳汁の分泌を促す作用も持ちます。

2.利水通淋 破血通経

これは主に瞿麦の効能です。瞿麦は、強い活血作用を持ち、月経不順などに用いられます。

3.利水通淋 除湿退黄

これは金銭草の主要な効能です。

4.利水通淋 清肺止咳

これは主に石葦の効能です。石葦は、利水作用に加えて、肺熱による咳嗽にも効果があります。

5.利水通淋 清解暑熱

これは主に滑石の効能です。滑石は、利水作用に加えて、清解暑熱作用も持ちます。

問題 薏苡仁の効能はどれか?

1.利水滲湿 健脾 寧心安神

2.利水滲湿 健脾 除痹 清熱排膿

3.利水滲湿 泄熱

4.利水通淋 清肝明目

5.利水通淋 清熱解暑

回答→2

【解説】

薏苡仁は、イネ科のハトムギの種子を用いる生薬で、利水滲湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・利水滲湿: 体内の湿邪を尿として排出し、むくみを改善します。

・健脾: 脾の働きを健やかにし、消化機能を助けます。

・除痹: 湿邪が原因で生じる痺証(関節の痛みやしびれ)を取り除きます。

・清熱排膿: 熱を冷まし、化膿を抑え、膿を排出します。特に、湿熱が原因で生じる肺や腸の化膿性疾患、皮膚のできものなどに効果を発揮します。

1.利水滲湿 健脾 寧心安神

これは主に茯苓の効能です。茯苓は、健脾作用と利水作用に加え、精神を安定させる作用(寧心安神)も持ちます。

2.利水滲湿 健脾 除痹 清熱排膿

これは薏苡仁の主要な効能です。複数の効能を兼ね備えている点が特徴です。

3.利水滲湿 泄熱

これは主に沢瀉の効能です。沢瀉は、利水作用に加えて、熱を冷ます泄熱作用に優れています。

4.利水通淋 清肝明目

これは主に車前子の効能です。車前子は、利水作用に加えて、肝の熱を冷まし目を良くする作用(清肝明目)も持ちます。

5.利水通淋 清熱解暑

これは主に滑石の効能です。滑石は、利水作用に加えて、熱と暑さを取り除く作用(清熱解暑)も持ちます。

注意点

・「生」と「炒」の使い分け: 薏苡仁は性質が微寒であるため、脾陽虚の病態には適しません。脾を補う目的で使用する場合は、温性を高めるために煎って使用する(炒薏苡仁)のが一般的です。

問題 肝熱による目赤腫痛の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.猪苓

2.車前子

3.茯苓

4.木通

5.滑石

回答→2

【解説】

車前子は、その効能の一つである清肝明目によって、肝の熱を冷ます作用に優れています。中医学では、肝は目と深い関係があると考えられており、肝に熱がこもると、目の充血、腫れ、痛み(目赤腫痛)などの症状が現れます。車前子は、この肝熱を冷ますことで、目の症状を治療するのに効果的です。

問題 金銭草は泌尿系結石を治療する要薬であるが、肝胆結石病の治療に応用されていない?

回答→×

【解説】

金銭草は、結石を排出する作用が非常に強力であるため、泌尿系結石(尿路結石)の治療には欠かせない要薬とされています。

しかし、金銭草は胆のうや肝臓の湿熱を清す作用も持っているため、肝胆結石病(胆石)の治療にも応用されます。

問題 清肺止咳の効能をもつ薬はどれか?

1.薏苡仁

2.沢瀉

3.猪苓

4.石葦

5.滑石

回答→4

【解説】

1.薏苡仁

利水、健脾、清熱排膿の効能はありますが、清肺止咳の効能は主ではありません。

2.沢瀉

利水作用が主で、下焦の湿熱に優れますが、清肺止咳の効能は持ちません。

3.猪苓

利水作用が強力ですが、清熱や止咳の効能は持ちません。

4.石葦

利水作用に加えて、清肺止咳の効能を持つため、この問題の条件に合致します。

5.滑石

利水作用に加えて清暑熱の効能は持ちますが、清肺止咳の効能は持ちません。

問題 瞿麦は活血通経の功能を持つ?

回答→◯

問題 海金砂は淋証の治療に常に用いている?

回答→◯

【解説】

海金砂は、フサシダ科のツルシノブの胞子を用いる生薬で、利水滲湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・利水通淋: 尿の排出を促し、排尿困難や尿路の痛みを和らげます。

海金砂の最大の特徴は、その利水通淋作用が非常に強力であることです。特に、排尿時の渋痛(渋って痛む)を伴う淋証の治療に頻繁に用いられる要薬とされています。

ポイント

・淋証は様々なタイプに分けられますが、海金砂はどのタイプの淋証にも応用できる汎用性の高い生薬です。

・海金砂: 特に排尿時の渋痛を和らげる作用が優れています。

・瞿麦: 熱淋(熱を伴う排尿痛)や血淋(血尿)に優れています。

・石葦: 血淋(血尿)と排尿時の渋痛を和らげる作用に優れています。

問題 利水滲湿、健脾だけでなく、寧心安神もできる薬はどれか?

1.猪苓

2.茯苓

3.薏苡仁

4.沢瀉

5.車前子

回答→2

問題 利水滲湿薬の適応証ではないのはどれか?

1.水腫痰飲

2.淋証渋痛

3.暑湿泄瀉

4.五更泄瀉

5.黄疸湿瘡

回答→4

【解説】

利水滲湿薬は、水分や湿邪を排出する作用が主であり、脾腎の陽気を温める効能はありません。むしろ、利水作用が津液(体内の水分)を損ない、陽気を傷つける可能性があるため、腎陽虚が原因の五更泄瀉には適していません。この病態には、補陽薬を用いて脾腎の陽気を温める治療が適しています。

問題 性味が甘淡平で水腫の治療に対し、寒熱虚実を問わず配伍使用できる薬はどれか?

1.薏苡仁

2.滑石

3.沢瀉

4.茯苓

5.車前子

回答→4

問題 茵蔯蒿の性味は苦、微寒である。

回答→◯

問題 植物の幼苗を用いる薬はどれか?

1.竜胆草

2.夏枯草

3.茵蔯蒿

4.青蒿

5.鎖陽

回答→3

【解説】

茵蔯蒿は、キク科のカワラヨモギの幼苗を用いる生薬です。清熱利湿薬に分類され、主に湿熱による黄疸の治療に用いられます。

1.竜胆草ーリンドウの根茎及び根。

2.夏枯草ーウツボグサの果穂。

3.茵蔯蒿ーカワラヨモギの幼苗。

4.青蒿ークソニンジンなどの全草。

5.鎖陽ーツチトリモチ科のニクジュヨウ属の肉質茎。

問題 赤小豆は利水消腫の功能があるが、解毒排膿に働かない。

回答→×

【解説】

赤小豆は、マメ科のアズキの種子を用いる生薬で、利水滲湿薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・利水消腫: 体内の余分な水分を尿として排出し、むくみや水腫を改善します。

・解毒排膿: 体内の熱毒を解毒し、化膿を抑え、膿を排出します。

赤小豆は、水湿を下から排出する力が強く、全身のむくみや脚気の治療に頻繁に用いられます。さらに、体内の熱毒を取り除く解毒作用と、化膿した部分の膿を排出する排膿作用も持ちます。

問題 湯剤に入れるのに、必ず包煎すべき薬はどれか?

1.鹿角膠

2.車前子

3.麻黄

4.菊花

5.桑葉

回答→2

【解説】

車前子の特徴と包煎の理由

・微細な粒子: 車前子の種子は非常に小さく、そのまま煎じると煎じかすが茶漉しを通り抜けて、飲みにくく、のどに引っかかる原因になります。

・多量の粘液(粘液質): 車前子の種子には、水分を吸収して膨らむ粘液質が豊富に含まれています。そのまま煎じると、この粘液質が溶け出して薬液全体がドロドロになり、飲みにくくなります。また、他の生薬の有効成分の溶出を妨げる可能性もあります。

問題 木通の効能はどれか?

1.清胃火

2.清肺火

3.清肝火

4.清心火

5.清腎火

回答→4

【解説】

1.清胃火ー石膏

2.清肺火ー沢瀉

3.清肝火ー車前子

4.清心火ー木通

5.清腎火ー沢瀉

ポイント

・この問題の鍵は、木通が単なる利水薬ではなく、熱を小便から排出させることで心火を清めるという特殊な効能を持つことです。

問題 金銭草の適応証ではないのはどれか?

1.熱淋尿赤

2.湿熱黄疸

3.毒蛇咬傷

4.痰飲咳喘

5.肝胆結石

回答→4

【解説】

金銭草は利水滲湿薬で、帰経は肝・胆・腎・膀胱で、利水通淋・除湿退黄・解毒消腫の効能があります。

効能一覧(⚫︎温性、⚫︎寒性、⚫︎微寒性、⚫︎平性、_毒、)

袪風湿薬

・独活 ー袪風湿・止痛・解表(下肢の痹証に有効)(少陰頭痛)

・威霊仙ー袪風湿・通経絡・止痹痛・治骨䱻

・防已 ー袪風湿・止痛・利水

・秦艽 ー袪風湿・舒筋骨・清虚熱(新旧寒熱を問わず)

・豨薟草ー袪風湿・通経絡・清熱解毒

・臭悟銅ー袪風湿

・木瓜 ー舒筋活絡・化湿和胃

・絡石藤ー袪風通絡・涼血消腫

・徐長卿ー袪風止痛・止痒

・桑枝 ー袪風通絡(上肢の痹痛に有効→ 羌活も)

・桑寄生ー袪風湿・補肝腎・強筋骨・安胎

・五加皮ー袪風湿・強筋骨・利水

・虎骨 ー袪風定痛・強筋健骨

・百花蛇ー袪風・活絡・定驚

・海桐皮ー袪風湿・通経絡

・蚕沙 ー袪風除湿・和胃化濁

・尋骨風ー袪風湿・通絡・止痛

・海風藤ー袪風湿・通経絡

・千年健ー袪風湿・健筋骨

・松節 ー袪風燥湿・止痛

芳香化湿薬

・蒼朮 ー燥湿健脾・袪風湿(明目も可)

・厚朴 ー行気・燥湿・消積・平喘

・藿香 ー化湿・解暑・止嘔

・佩蘭 ー化湿・解暑

・砂仁 ー化湿・行気・温中・安胎

・白豆蔲ー化湿・行気・温中・止嘔

・草豆蔲ー燥湿・温中・載瘧

・草果 ー燥湿・温中・載瘧

利水滲湿薬

・茯苓 ー利水滲湿・健脾・安神

・猪苓 ー利水滲湿

・沢瀉 ー利水滲湿・泄熱

・薏苡仁ー利水滲湿・健脾・徐痹・清熱排膿

・車前子ー利水通淋・止瀉・清肝明目・清肺化痰

・滑石 ー利水通淋・清解暑熱(暑湿証の治療に常用)

・木通 ー利水通淋・泄熱・通乳

・通草 ー清熱利水・通乳

・金銭草ー利水通淋・除湿退黄・解毒消腫(泌尿器系結石を治療する要薬)

・海金砂ー利水通淋

・石葦 ー利水通淋・止咳

・萆薢 ー利湿濁・袪風湿

・茵蔯蒿ー清利湿熱・退黄疸

・地膚子ー清熱利水・止痒

・冬瓜皮ー利水消腫

・葫芦 ー利水消腫

・赤小豆ー利水消腫・解毒排膿

・沢漆 ー利水消腫・化痰止咳・散結

・扁蓄 ー利水通淋・殺虫止痒

・瞿麦 ー利水通淋・破血通経

・灯心草ー利水通淋・清心除煩

・冬葵子ー利水通淋・下乳・潤腸

コメントを残す