問題 先煎の必要があるのはどれか。

1.細辛

2.呉茱萸

3.肉桂

4.附子

回答→4

【解説】

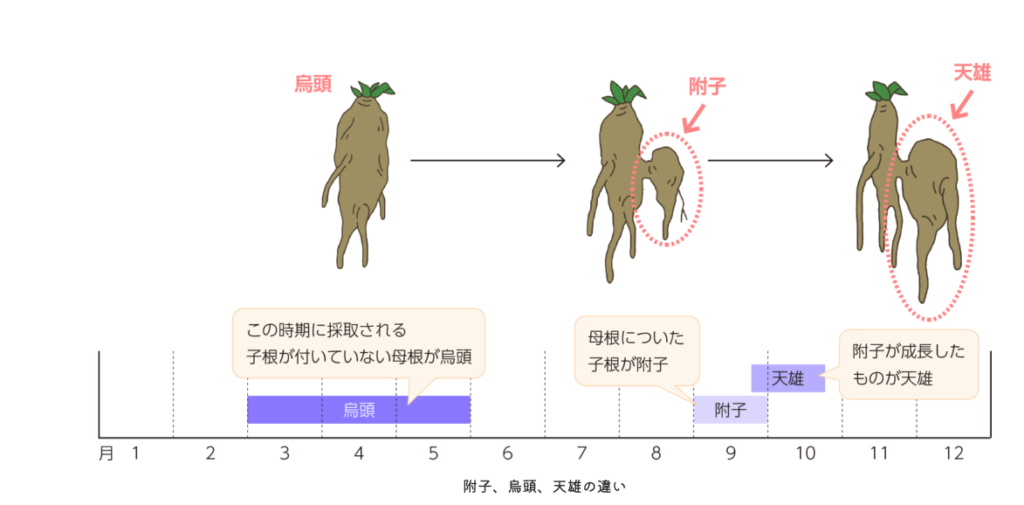

附子の特徴はは回陽救逆の要薬であるということで、亡陽証の治療に用いる。煎じる際の注意点は30分〜60分以上の先煎で毒性を減弱させる必要がある。(烏頭も同様)

問題 温肺化痰の他に回陽と温中もできるのはどれか。

1.細辛

2.乾姜

3.肉桂

4.胡椒

回答→2

【解説】

乾姜の効能は温肺化痰・回陽・温中である。寒飲伏肺証の者に麻黄、細辛、五味子と配合して小青竜湯として用いる。温裏薬で温肺化飲の効能があるのは乾姜と細辛である。

問題 湯剤で使用する場合、後下するべき生薬はどれか。

1.細辛

2.乾姜

3.肉桂

4.胡椒

問題 厥陰頭痛の治療に優れるのはどれか。

1.白芷

2.呉茱萸

3.乾姜

4.細辛

回答→2

【解説】

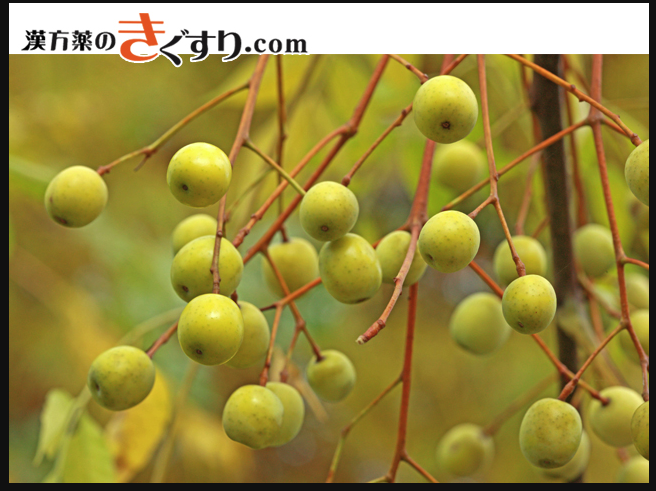

呉茱萸の効能は散寒止痛・疏肝下気・燥湿で、帰経は肝・脾・胃経である。呉茱萸は厥陰経頭痛の特効もあり、中焦虚寒、肝気上逆による頭痛、 吐涎沫*には呉茱萸湯が使われる。

他にも例えば、

太陽経頭痛→ 羌活

陽明経頭痛→ 白芷

少陽経頭痛→ 柴胡

小陰経頭痛→ 細辛

が特効を持つ。

*涎沫とは、薄い痰のことである。

生薬の呉茱萸は、ミカン科の植物の一種である呉茱萸の成熟果実が基原である。

問題 袪寒止痛・理気和胃の効能をもつのはどれか。

1.小茴香

2.高良姜

3.胡椒

4.花椒

回答→1

【解説】

小茴香は袪寒止痛・理気和胃があり、胃寒の諸証に用いられる。寒証腹痛の場合、小茴香を熱くなるまで炒め、それを布で包み、下腹部を温めると止痛効果があるとされる。温裏薬で理気和胃の効能があるのは小茴香だけ。

問題 椒目の効能はどれか。

1.行水・平喘

2.行水・活血

3.行水・散寒

4.行水・止痛

回答→1

【解説】

椒目は花椒の種子で行水・平喘の効能があり、水腫脹満、痰飲による喘咳の治療に用いる。

花椒の効能は温中・止痛・殺虫である。

問題 川烏頭の適応症でないのはどれか。

1.寒湿痹痛

2.偏頭痛

3.心腹冷痛

4.跌打損傷

5.疏肝下気

回答→5

【解説】

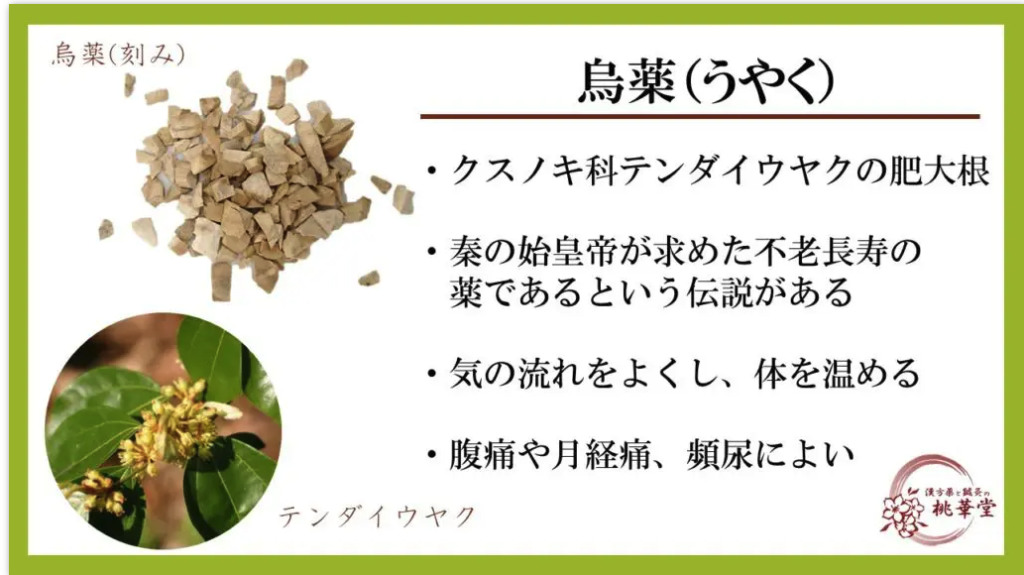

烏頭は川烏頭と草烏頭の2種類がある。毒性は草烏頭の方が強い。川烏頭は附子よりも散寒止痛の薬力が強く、寒湿痹痛、偏頭痛、心腹冷痛、跌打損傷の治療に用いる。

※附子と同様に毒性が強いので湯剤は30〜60分以上の先煎が必要である。もちろん妊婦には禁忌である。

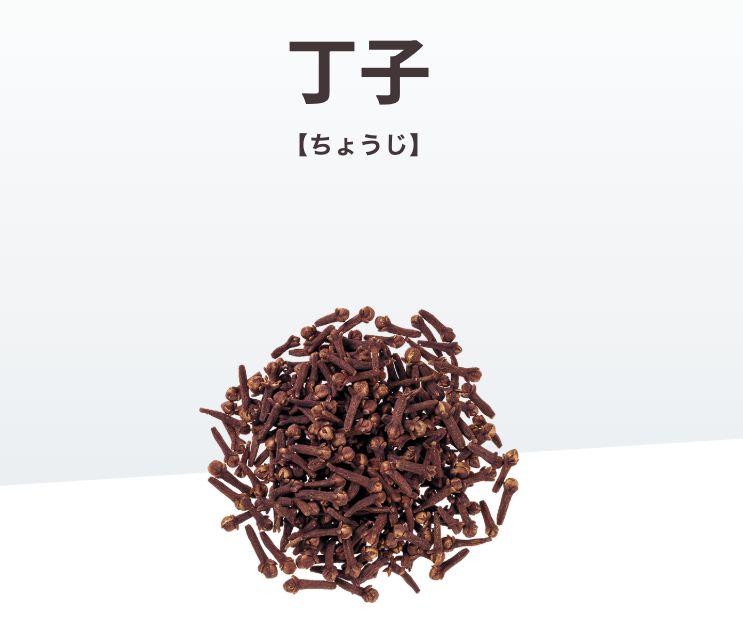

問題 丁香の効能はどれか。

1.袪風・散寒止痛・温肺化飲・宣通鼻竅

2.袪寒止痛・理気和胃

3.温中止痛

4.温中降逆・温腎助陽

回答→4

【解説】

丁香は温中降逆・温腎助陽の効能があり、胃寒の諸証に用いられる。

また腎陽不足の陽萎(インポテンツ)にも用いられる。

温裏薬で温腎ができるのは丁子の特徴である。

1.袪風・散寒止痛・温肺化飲・宣通鼻竅ー細辛

2.袪寒止痛・理気和胃ー小茴香

3.温中止痛ー高良姜、胡椒、蓽澄茄、蓽撥

4.温中降逆・温腎助陽ー丁香

問題 呉茱萸と補骨脂・肉豆蔲・五味子と配伍で治療できるのはどれか。

1.胸痛口苦・嘔吐呑酸

2.寒疝腹痛

3.寒湿による脚気(きゃくき)疼痛

4.脘腹冷痛

5.脾腎虚寒による久瀉・五更瀉

回答→5

【解説】

呉茱萸と補骨脂・肉豆蔲・五味子と配伍するのは四神丸で、脾腎虚寒による久瀉・五更瀉の治療に用いる。

1.胸痛口苦・嘔吐呑酸ー黄蓮と配伍

2.寒疝腹痛ー烏薬と小茴香と配伍

3.寒湿による脚気(きゃくき)疼痛ー木瓜と配伍

4.脘腹冷痛ー乾姜と木香と配伍

5.脾腎虚寒による久瀉・五更瀉ー補骨脂・肉豆蔲・五味子と配伍

問題 温裏薬は寒邪内侵だけで生じる裏寒証の治療に適応する。

回答→×

【解説】

裏寒証は、体内の「裏」、つまり臓腑のレベルに寒邪が停滞している病態を指します。この裏寒証には、主に二つのタイプがあります。

・寒邪内侵による裏寒証(実寒): 外部の寒邪が体内に侵入し、臓腑の機能を停滞させる病態です。

・陽気衰弱による裏寒証(虚寒): 体内の陽気(体を温めるエネルギー)が不足しているために、内側から寒さが生じる病態です。

したがって、「温裏薬は寒邪内侵だけで生じる裏寒証の治療に適応する」という記述は、陽気衰弱による裏寒証を考慮に入れていないため、不完全であり、誤りとなります。

問題 炮姜は虚熱性による出血、吐血、便血、崩漏の治療に用いる?

回答→×

【解説】

炮姜は、ショウガの根茎を煎って炭化させた生薬です。温裏薬に分類され、以下の効能を持ちます。

・温経止痛: 経絡を温めて冷えによる痛みを和らげます。

・温中止瀉: 中焦(脾胃)を温めて下痢を止めます。

・温経止血: 経絡を温めることで、冷えが原因で生じる出血を止めます。

炮姜の性質は温熱性であり、冷え(寒)によって生じる病態、特に虚寒性の出血の治療に優れています。虚寒性の出血とは、脾陽や腎陽が虚弱であるために血液が経絡の外に漏れ出しやすくなった病態です。

一方、虚熱性の出血は、陰液が不足して虚熱が生じ、血液が熱によって動いて経絡の外に漏れ出す病態です。炮姜のような温熱性の薬は、この虚熱をさらに助長してしまうため、使用してはなりません。

したがって、「炮姜は虚熱性による出血の治療に用いる」という記述は、その薬理作用に反するため、誤りとなります。

正しいのは「炮姜は虚寒性による出血、吐血、便血、崩漏の治療に用いる」です。

問題 湯剤で附子を先煎する主な目的はどれか?

1.効能を増強する

2.毒性を軽減する

3.新しい効能が生じる

4.薬効を減らす

回答→2

【解説】

附子は、キンポウゲ科のトリカブトの根を用いる生薬で、温裏薬に分類されます。その効能は非常に強力で、体を温め、陽気を回復させ、痛みを止める作用に優れています。

しかし、附子にはアコニチンという強い神経毒が含まれており、服用すると中毒症状を引き起こす危険性があります。

先煎とは、他の生薬を煎じる前に、特定の生薬を単独で先に煎じることです。附子を30分から60分以上先に煎じることで、毒性成分であるアコニチンが分解され、毒性を軽減することができます。

問題 温中、回陽だけでなく、温肺化飲もできる薬はどれか?

1.附子

2.細辛

3.乾姜

4.高良姜

5.花椒

回答→3

【解説】

乾姜は、ショウガの根茎を乾燥させた生薬で、温裏薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・温中: 中焦(脾胃)を温め、脾胃の冷えによる腹痛や下痢を改善します。

・回陽: 虚脱した陽気を回復させます。

・温肺化飲: 肺を温め、冷えによって生じる痰飲(水分の停滞)を化して取り除きます。

ポイント

・乾姜と附子はいずれも回陽作用を持ちますが、作用部位や強さが異なります。

・乾姜: 温中(中焦を温める)作用が強く、温肺化飲の効能も併せ持ちます。

・附子: 回陽(虚脱した陽気を回復させる)作用と温腎(腎を温める)作用がより強力です。

問題 丁香は腎陽不足による陽痿の治療に用いる。

回答→◯

【解説】

丁香は、フトモモ科のチョウジの蕾を用いる生薬で、温裏薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・温中降逆: 中焦(脾胃)を温め、気の逆流を抑制します。これにより、胃寒によるしゃっくり、嘔吐、腹痛を改善します。

・温腎助陽: 腎を温め、陽気を補います。

ポイント

・丁香の効能の中で、特に温腎助陽の作用は、腎の陽気が不足している病態、すなわち腎陽不足による様々な症状の治療に効果を発揮します。

・陽痿(インポテンツ): 腎陽が不足すると、生殖機能が低下し、陽痿が生じることがあります。

・脚弱: 腎は骨を主るとされているため、腎陽不足は足腰の弱さ(脚弱)を引き起こすことがあります。

問題 乾姜は温散肺寒の功能があるが、補腎陽にも働く。

回答→×

【解説】

乾姜は、その辛温の性質から、温めて寒邪を発散させる「温散肺寒」作用に優れており、冷えが原因の咳や喘息に効果的です。しかし、乾姜の帰経は脾・胃・心・肺であり、腎は含まれません。

そのため、腎を補う「補腎陽」の効能は持ちません。

問題 肉桂は腎陽を補うが、寒凝血瘀・寒凝気滞の病証を治療することができない。

回答→×

問題 呉茱萸は脾腎虚寒による久瀉・五更瀉の治療に用いる。

回答→◯

【解説】

呉茱萸は、特にその辛温の性質から、温めて冷えを取り除く作用が強力です。中医学では、久瀉(長引く下痢)や五更瀉(夜明け前の下痢)は、脾と腎の機能低下、特に脾腎虚寒が原因で生じると考えられています。

ポイント

・呉茱萸の応用範囲: 呉茱萸は「厥陰頭痛」(頭頂部の痛み)の治療薬として有名ですが、同時に脾腎虚寒による下痢の治療にも応用されるという、多面的な効能を持つ生薬です。

・四神丸: 脾腎虚寒による久瀉や五更瀉の代表的な方剤です。呉茱萸は通常、この方剤には含まれませんが、この病態の治療には補骨脂、肉豆蔲、五味子などが用いられます。

問題 肉桂は下元虚冷を治療する要薬である?

回答→◯

【解説】

肉桂は、クスノキ科のシナモンの樹皮を用いる生薬で、温裏薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・補火助陽: 命門の火(体の根本的な陽気)を温め、陽気を補います。

・散寒止痛: 寒邪を取り除き、痛みを和らげます。

・温通経脈: 経絡を温めて血行を良くします。

肉桂の最大の強みは、その温熱作用が非常に強力であり、特に命門の火を温める点にあります。命門の火は腎陽のことであり、体の根本的な陽気とされています。

下元虚冷、腎陽が不足している病態、すなわち腎陽不足の別名です。この病態では、腰や膝が冷え、無力感があり、性機能の低下、排尿困難などが生じます。肉桂の補火助陽の効能は、この下元虚冷を根本から治療するのに適しており、要薬として広く用いられています。

問題 丁香の効能はどれか?

1.補火助陽 散寒止痛 温通経脈

2.温中散寒 回陽救逆 温肺化飲

3.散寒止痛 疏肝下気 燥湿止瀉

4.温中降逆 温腎助陽

5.温肺化飲 祛風散寒 通竅止痛

回答→4

【解説】

1.補火助陽 散寒止痛 温通経脈

これは主に肉桂の効能です。肉桂は命門の火を温める作用が特に強力です。

2.温中散寒 回陽救逆 温肺化飲

これは主に乾姜の効能です。乾姜は中焦を温め、虚脱した陽気を回復させ、肺を温めて痰飲を取り除きます。

3.散寒止痛 疏肝下気 燥湿止瀉

これは主に呉茱萸の効能です。呉茱萸は肝の気の停滞を改善する作用に優れています。

4.温中降逆 温腎助陽

これは丁香の主要な効能であり、胃腸と腎の両方に作用する点が特徴です。

5.温肺化飲 祛風散寒 通竅止痛

これは主に細辛の効能です。細辛は体を温めて寒邪を発散させ、鼻の通りを良くする作用に優れています。

問題 温肺化飲だけでなく、温中散寒と回陽通脈もできる薬はどれか

1.細辛

2.半夏

3.高良姜

4.胡椒

5.乾姜

回答→5

【解説】

1.細辛ー祛風、散寒止痛、温肺化飲、宣通鼻竅

2.半夏ー燥湿化痰、降逆止嘔、消痞散結

3.高良姜ー温中止痛

4.胡椒ー温中止痛

5.乾姜ー温中、回陽、温肺化痰

問題 川烏の適応証ではないのはどれか?

1.心腹冷痛

2.頭風頭痛

3.寒湿痺痛

4.跌打傷痛

5.咽喉腫痛

回答→5

【解説】

川烏は、キンポウゲ科のトリカブトの根を用いる生薬で、温裏薬に分類されます。その性質は辛・苦・温であり、非常に強力な温熱作用と止痛作用を持っています。

・祛風湿: 風邪と湿邪を取り除きます。

・散寒: 冷えを取り除きます。

・止痛: 痛みを和らげます。

咽喉腫痛は、熱邪が原因で生じる炎症性の病態です。川烏は強い温熱性を持つため、熱をさらに助長させてしまい、症状を悪化させる危険性があります。したがって、咽喉腫痛は川烏の適応証ではありません。

問題 呉茱萸と黄連の配伍を常に用いるのはどれか?

1.脾腎虚寒の久瀉

2.脘腹冷痛

3.寒湿の脚気疼痛

4.肝気上逆、吐涎沫

5.脇痛口苦、嘔吐呑酸

回答→5

【解説】

呉茱萸は温裏薬で、温める作用と気の流れを良くする作用を持ちます。一方、黄連は清熱燥湿薬で、熱を冷まし、湿邪を取り除く作用を持ちます。

この二つの生薬は、性質が正反対であるため、一見すると一緒に使うのは不自然に思えます。しかし、これを組み合わせることで、熱と寒が混在する複雑な病態を治療することができます。

脇痛口苦、嘔吐呑酸は、肝鬱化火が原因で生じる典型的な症状です。肝の気の停滞(肝鬱)が長期化すると熱に変わり、その熱が胃に影響を及ぼし(肝火犯胃)、胃の気が逆流することで嘔吐や呑酸(酸っぱいげっぷや胃酸逆流)が生じます。

・呉茱萸: 肝の気の停滞を改善し、気の逆流を抑制します。

・黄連: 肝の熱を冷まし、胃の熱を取り除きます。

この二つの生薬を組み合わせることで、肝の気の停滞と熱を同時に治療することができます。これを「辛開苦降」といい、辛味で気の流れを良くし(辛開)、苦味で熱を冷まし逆流を降ろす(苦降)治療法です。

例えば左金丸(黄連と呉茱萸のみ)である。

問題 亡陽欲脱、脈微欲絶の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.沈香

2.附子

3.小茴香

4.肉桂

5.乾姜

回答→2

【解説】

亡陽欲脱とは、体内の陽気が急激に消耗してしまい、生命力が尽きようとしている非常に危険な病態です。症状としては、顔色が蒼白になる、手足が冷たい、多量の冷や汗が出る、意識が朦朧とする、脈が非常に弱くなる(脈微欲絶)などが挙げられます。この病態は、緊急に陽気を回復させ、生命力を救う回陽救逆という治療が必要です。

亡陽欲脱、脈微欲絶という緊急性の高い病態を治療するには、最も強力な回陽救逆の効能を持つ附子が唯一の選択肢となります。

ポイント

・附子と乾姜はともに回陽作用を持ちますが、その力の差が非常に大きいことを理解することが重要です。

・附子は毒性が強いため、単独で用いられることは少なく、通常は乾姜などと組み合わせて使用されます。これにより、薬効を高めると同時に、乾姜の作用で附子の毒性を緩和します。

問題 附子の効能はどれか?

1.温中 止痛 殺虫

2.回陽救逆 補火助陽 散寒止痛

3.温中 回陽 温肺化飲

4.祛寒止痛 理気和胃

5.補火助陽 散寒止痛 温通経脈

回答→2

【解説】

1.温中 止痛 殺虫ー花椒

2.回陽救逆 補火助陽 散寒止痛ー附子

3.温中 回陽 温肺化飲ー乾姜

4.祛寒止痛 理気和胃ー小茴香

5.補火助陽 散寒止痛 温通経脈ー肉桂

問題 呉茱萸の効能はどれか?

1.補火助陽 散寒止痛 温通経脈

2.温中散寒 回陽救逆 温肺化飲

3.散寒止痛 疏肝下気 燥湿止瀉

4.温中降逆 温腎助陽

5.温肺化飲 祛風散寒 通竅止痛

回答→3

【解説】

1.補火助陽 散寒止痛 温通経脈

これは主に肉桂の効能です。肉桂は命門の火を温める作用が特に強力です。

2.温中散寒 回陽救逆 温肺化飲

これは主に乾姜の効能です。乾姜は中焦を温め、虚脱した陽気を回復させ、肺を温めて痰飲を取り除きます。

3.散寒止痛 疏肝下気 燥湿止瀉

これは主に呉茱萸の効能です。呉茱萸は肝の気の停滞を改善する作用に優れています。

4.温中降逆 温腎助陽

これは丁香の主要な効能であり、胃腸と腎の両方に作用する点が特徴です。

5.温肺化飲 祛風散寒 通竅止痛

これは主に細辛の効能です。細辛は体を温めて寒邪を発散させ、鼻の通りを良くする作用に優れています。

問題 鼻淵鼻塞と頭痛の治療に優れた薬はどれか?

1.防風

2.紫蘇

3.細辛

4.独活

5.桑葉

回答→3

【解説】

鼻淵とは、中医学における慢性的な鼻炎や蓄膿症を指します。主な原因は、風邪や熱、あるいは湿邪が鼻の通路(鼻竅)に停滞し、それがこもり熱となって膿や悪臭のある鼻汁を形成することです。この病態は、鼻詰まりや頭痛を伴うことが一般的です。

1.防風(辛温解表薬)

風邪を散らす作用が主であり、感冒による鼻詰まりや頭痛に用いられますが、膿性鼻汁を伴う鼻淵に対する治療効果は強くありません。

2.紫蘇(辛温解表薬)

風寒感冒による鼻詰まりや頭痛に用いられますが、鼻淵の治療には不向きです。

3.細辛(温裏薬)

非常に強い辛味と温性を持つ生薬で、特に宣通鼻竅という、鼻の通路を通す特異的な作用を持ちます。これにより、鼻詰まりや鼻淵の症状を改善します。また、風寒湿邪による頭痛にも優れた効果を発揮します。

4.独活(袪風湿薬)

主に下半身の関節痛や痺れなど、風寒湿邪による痺証に用いられます。鼻淵の治療には用いません。

5.桑葉(辛涼解表薬)

風熱感冒による頭痛や咳に用いられますが、鼻淵の治療には用いません。

問題 肉桂の効能はどれか?

1.温中 止痛 殺虫

2.回陽救逆 補火助陽 散寒止痛

3.温中 回陽 温肺化飲

4.祛寒止痛 理気和胃

5.補火助陽 散寒止痛 温通経脈

回答→5

【解説】

1.温中 止痛 殺虫ー花椒

2.回陽救逆 補火助陽 散寒止痛ー附子

3.温中 回陽 温肺化飲ー乾姜

4.祛寒止痛 理気和胃ー小茴香

5.補火助陽 散寒止痛 温通経脈ー肉桂

問題

1.

2.

3.

4.

5.

回答→

【解説】

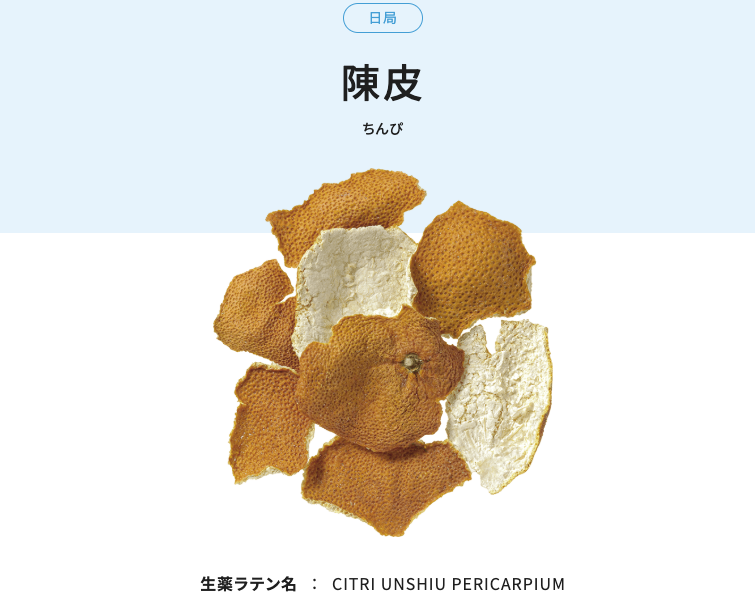

問題 陳皮の効能でないのはどれか。

1.理気

2.化痰

3.止痛

4.燥湿

5.調中

回答→3

【解説】

橘皮(陳皮)の効能は理気・調中・燥湿・化痰である。

性味が辛・温・苦で辛散苦燥の性質があるので、舌紅の津液虚や実熱には慎重に用いる。

問題 脘腹気滞脹痛の治療の常用薬はどれか。

1.木香

2.香附子

3.烏薬

4.薤白

回答→1

【解説】

木香の効能は行気・調中・止痛で特に脾胃大腸の気滞の治療に優れている。

一方の香附子は肝・三焦経に入って肝鬱気滞の効力が強い。

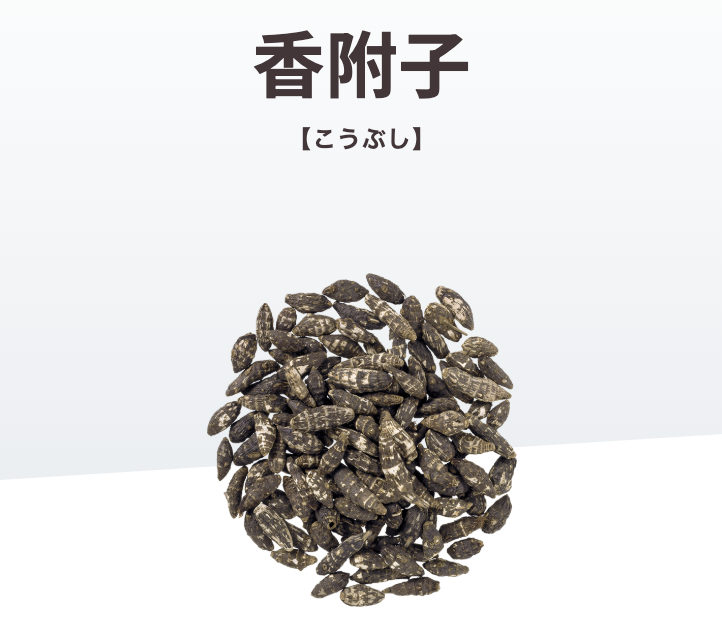

問題 婦科で常用されるのはどれか。

1.青皮

2.香附子

3.木香

4.烏薬

回答→2

【解説】

香附子は「気病の総司、女科の主帥(しゅすい)」と言われ、気の流れの滞り(気滞)や婦人科系の疾患に広く用いられる。効能は疏肝理気・調経止痛であり、疏肝解鬱・調理気機に優れる。また外感風寒、脾胃気滞には香蘇散があり、蘇葉、香附子、生姜、甘草、陳皮が配伍される。

問題 肝気鬱結、痛経、月経不順、乳房脹痛の治療で選ばれるべき生薬は以下のうちどれか。

1.青皮

2.香附子

3.木香

4.当帰

回答→2

【解説】

香附子は「気病の総司、女科の主帥(しゅすい)」と言われ、気の流れの滞り(気滞)や婦人科系の疾患に広く用いられる。効能は疏肝理気・調経止痛であり、疏肝解鬱・調理気機に優れる。

問題 疏肝破気・散結消滞の効能を持つのはどれか。

1.青皮

2.枳実

3.佛手

4.香櫞

回答→1

【解説】

青皮は疏肝破気・散結消滞の効能があり、肝気鬱結、食積、気滞瘀血による腫塊の治療に用いられる。その性は猛烈である。(気虚者には慎重に)

ウンシュウミカン、その他近縁植物の成熟果皮が陳皮であり、成熟前の青い果皮が青皮である。陳皮は「上中二焦に適用し、肺脾の気に入る」とされ、青皮は「中下二焦に適用し、肝胆の気に入る」とされている。また青皮の性は猛烈である。

1.青皮ー疏肝破気・散結消滞

2.枳実ー破気消積・化痰除痞

3.佛手ー舒肝・理気・和中・化痰

4.香櫞ー疏肝・理気・和中・化痰

疏肝ー肝気をめぐらせること。肝気鬱結の治法である。つまり疏肝の疏は疎通を意味する。

舒肝ー肝の働きを和らげる。肝を柔らかくするイメージ。

問題 川煉子と檳榔の共通する効能はどれか。

1.殺虫利水

2.殺虫行気

3.消積

4.理気止痛

回答→2

【解説】

川煉子は行気止痛・殺虫・療癬の効能を持つ。肝気鬱滞或は肝胃不和による脇肋作痛・脘腹疼痛及び疝気痛等の病証に用いられる。性味が苦寒なので、中でも熱証を伴う肝鬱の治療に優れる。また殺虫にも働くので虫積による腹痛や頭癬の治療(外用)にも用いる。理気薬で殺虫を兼ねるのは川楝子!

檳榔は駆虫薬であり、殺虫・消積・行気・利水の効能を持つ。駆虫薬では基本的には殺虫の効能だが、行気も兼ねるのが檳榔の特徴で唯一である。

問題 痰濁が気機を阻塞しておこった胸脘痞満の治療に選ぶべき生薬はどれか。

1.沈香

2.烏薬

3.枳実

4.青皮

回答→3

【解説】

枳実の効能は破気消積・化痰除痞である。枳実は苦泄辛散で、行気の力が激烈であることが特徴。痰濁が気機を阻塞しておこった胸脘痞満には、行気消痰を以って痞塞(ひそく)を通じることができる。

問題 気滞瘀血による癥瘕積聚の治療に用いるべき生薬はどれか。

1.沈香

2.烏薬

3.枳実

4.青皮

回答→4

【解説】

青皮の効能は、疏肝破気・散結消滞である。「肝気鬱滞による胸肋脹痛」、「食積気滞による胃脘痞悶脹痛」、「気滞瘀血による癥瘕積聚」などの治療に用いられる。

※癥瘕(ちょうか)は子宮筋腫や子宮内膜症、骨盤内炎症性腫瘤、卵巣囊腫などの腹部しこりを指す。 一般的に癓瘕は婦人科疾患などの病変に、積聚は消化器などの病変に多く用いられる名称です。つまりどちらも腹腔内腫塊などの異常のことである。

問題 通陽散結・行気導滞の効能をもつのはどれか。

1.青木香

2.檀香

3.刀豆

4.薤白

回答→4

【解説】

薤白は野蒜(ノビル)の鱗茎を夏に掘りとって天日乾燥したものである。薤白の効能は通陽散結・行気導滞で、寒痰湿濁による胸痹証や、胃の気滞・瀉利後重(下痢後の渋り腹)の治療に用いられる。

1.青木香ー行気止痛・解毒散腫

2.檀香ー理気調中・散寒止痛

3.刀豆ー降気止嘔

4.薤白ー通陽散結・行気導滞

問題 沈香が治療できる陽虚病証はどれか。

1.腎不納気

2.五更泄瀉

3.遺精陽萎

4.遺尿頻尿

回答→1

【解説】

沈香の効能は行気止痛・降逆調中・温腎納気である。沈香は寒凝気滞による胸腹の張悶痛や、胃寒による嘔吐、腎不納気の病証の治療に用いる。

他にも理気薬で温腎の効能があるのは烏薬である。烏薬は寒凝気滞による病証や、腎陽不足による頻尿遺尿の治療に用いる。この理気薬で温腎の効能があるのは沈香と烏薬という特徴は覚えておこう。キーワードは納気・降気である。

問題 腎陽不足の遺尿に用いるべき生薬はどれか。

1.烏薬

2.川楝子

3.茘枝核

4.青木香

問題 行気止痛の効能があるのはどれか。

1.薤白

2.刀豆

3.烏薬

4.柿蒂

回答→3

【解説】

理気薬には殆どが理気止痛の効能を持つ。持たないのは橘皮、青皮、枳実、香櫞、薤白、刀豆、柿蒂である。

問題 沈香は下元虚冷・腎不納気の虚喘などの治療に用いる。

回答→◯

【解説】

沈香は、ジンチョウゲ科の沈香木の樹脂を含む部分を乾燥させた生薬で、理気薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・行気止痛: 気の流れをスムーズにし、痛みを和らげます。

・降逆調中: 気の逆流を抑制し、中焦(脾胃)の働きを整えます。

・温腎納気: 腎を温め、気を腎に収めるのを助けます。

沈香は、その重く、下に降りる沈降下行という性質が特徴です。この性質が、上部に滞った気を下に戻すのに優れています。

腎不納気は、腎の機能が低下して気を収めることができず、気が上部に逆流して喘息(虚喘)が生じる病態です。沈香の「温腎納気」の効能は、この病態の治療に特に適しています。沈香は、腎を温めて気を納める作用によって、腎陽虚が原因の虚喘を改善します。

したがって、「沈香は下元虚冷・腎不納気の虚喘などの治療に用いる」という記述は、沈香の効能と病態が一致しているため、正しいと言えます。

問題 薤白は寒痰湿濁による胸痺証の治療に用いる。

回答→◯

【解説】

薤白は、ユリ科のラッキョウの鱗茎を用いる生薬で、理気薬に分類されます。その主要な効能は以下の通りです。

・通陽散結: 陽気を通し、結滞を散らします。

・行気導滞: 気の流れをスムーズにし、停滞を導きます。

薤白は、その辛味と苦味の性質によって、辛味で気の流れを良くし(辛開)、苦味で痰濁を取り除く(苦泄)作用に優れています。

胸痺証は、胸部の陽気が不足し、寒痰湿濁が胸部に結滞することで、胸部の痛みや圧迫感が生じる病態です。薤白の「通陽散結」の効能は、この病態に非常に適しています。

問題 生では行気の専用となり、煨では止瀉の効能があるのはどれか?

1.青皮

2.葛根

3.訶子

4.木香

5.香附子

回答→4

【解説】

木香の効能と加工法による使い分け

・生用(生木香): 未加工の生薬をそのまま用いる場合、その主要な効能は行気止痛です。気の停滞を改善し、腹部の膨満感や痛みを和らげます。

・煨用(煨木香): 炭火で炙るなどして加工した生薬を用いる場合、その性質が温性で収斂性を持つようになり、止瀉の効能が強まります。特に、脾気虚弱や湿滞が原因で生じる下痢(実証に属する泄瀉)の治療に適しています。

ポイント

「木香と訶子の使い分け」

木香と訶子はどちらも煨用で止瀉の効能を持ちますが、適応する病態が異なります。

・煨木香: 気滞や湿滞が原因の実証の下痢に。

・煨訶子: 脾の機能が虚弱な虚証の下痢に。

問題 通陽散結、行気導滞の効能をもつ薬はどれか?

1.木香

2.香附子

3.烏薬

4.薤白

5.川楝子

回答→4

【解説】

1.木香ー行気、調中、止痛の効能が主

2.香附子ー疏肝理気、調経止痛の効能が主

3.烏薬ー行気止痛、温腎散寒の効能が主

4.薤白ー問題文にある通陽散結と行気導滞の効能を併せ持ちます。

5.川楝子ー行気止痛、殺虫、療癬の効能が主

ポイント

・「通陽散結」の特異性: 理気薬の中でこの「通陽散結」の効能を持つのは薤白のみです。この点が、薤白を他の理気薬と区別する重要なポイントです。

・胸痺への要薬: 薤白は、その通陽散結作用から、胸痺の治療に欠かせない生薬とされています。

問題 肝鬱気滞或は肝胃不和によって起こる諸々の痛証で、熱を兼ねる場合の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.烏薬

2.小茴香

3.川楝子

4.青皮

5.砂仁

回答→3

【解説】

川楝子は、センダン科のセンダンの果実を用いる理気薬です。その性味は苦、寒であり、肝の熱を冷まし、気の停滞を改善する効能を持っています。

・行気止痛: 気の流れをスムーズにし、特に肝鬱による脇や腹部の痛みを和らげます。

・清熱: 苦寒の性質によって、肝にこもった熱を冷まします。

問題文にある「熱を兼ねる」という条件が、この問題を解く鍵となります。肝鬱気滞は、気の停滞が原因で生じますが、長期化すると熱に変わりやすいという特徴があります。この熱を伴う病態には、温性の生薬では症状を悪化させてしまう可能性があります。

川楝子は、その苦寒の性質によって肝熱を清し、同時に気の停滞を改善するため、熱を伴う肝鬱気滞の治療に最も適しています。

ポイント

・川楝子の「苦寒」の性質: 川楝子は肝鬱気滞を治療する理気薬の中で、唯一寒性の性質を持っています。

・他の理気薬との使い分け: 熱を伴わない肝鬱気滞には香附子など、温性の理気薬が適している場合もあり、病態の寒熱を正確に鑑別することが重要です。

問題 陳皮は、行気だけではなく降気もできる。

回答→◯

問題 沈香の効能はどれか?

1.疏肝理気 調経止痛

2.理気調中 燥湿化痰

3.破気消積 化痰除痞

4.行気止痛 温腎散寒

5.行気止痛 降逆調中

回答→5

【解説】

1.疏肝理気 調経止痛ー香附子

2.理気調中 燥湿化痰ー陳皮

3.破気消積 化痰除痞ー枳実

4.行気止痛 温腎散寒ー烏薬

5.行気止痛 降逆調中ー沈香

問題 肝気鬱結、月経不調、乳房脹痛の治療にまず選ぶべき薬はどれか?

1.香附子

2.木香

3.丹参

4.当帰

5.益母草

回答→1

【解説】

1.香附子

疏肝理気の作用が強く、肝鬱気結が原因の婦人科の病態に最適です。

2.木香

胃腸の気の停滞(脾胃気滞)に優れます。

3.丹参

活血袪瘀薬で、血熱や瘀血に主に使用されます。

4.当帰

補血作用が主で、血虚を伴う病態に優れます。

5.益母草

活血袪瘀薬で、特に産婦人科の瘀血による病態に優れますが、香附子のような強い疏肝作用はありません。

ポイント

・香附子と益母草の使い分け: どちらも婦人科の要薬ですが、香附子は「気」の停滞に、益母草は「血」の停滞に主に用いられます。

問題 血瘀気滞による胸脇疼痛の治療で常に延胡索と配伍するのはどれか?

1.生蒲黄

2.劉寄奴

3.川楝子

4.益母草

5.生茜草

回答→3

【解説】

延胡索と川楝子の配伍の目的

・延胡索は、ケシ科のエンゴサクの塊茎を用いる活血袪瘀薬で、その強力な活血止痛作用が特徴です。

・川楝子は、センダン科のセンダンの果実を用いる理気薬で、疏肝理気、行気止痛の作用を持ちます。

この二つの生薬を組み合わせることで、気滞と血瘀という二つの病因を同時に解決することができます。したがって、血瘀気滞による胸脇疼痛(胸や脇腹の痛み)の治療において、両者は常に配伍されます。

1.生蒲黄

止血活血の効能はありますが、胸脇疼痛の治療にはあまり用いられません。

2.劉寄奴

活血袪瘀の効能はありますが、延胡索との配伍が特に一般的ではありません。

3.川楝子

延胡索と配伍することで、気滞血瘀を同時に治療できるため、この問題の条件に合致します。例えば金鈴子散である。

4.益母草

活血袪瘀の効能はありますが、主に産婦人科領域で用いられます。

5.生茜草

活血袪瘀の効能はありますが、主に止血作用が特徴で、延胡索と組み合わせて痺証の治療に用いることはあっても、胸脇疼痛の治療に常に配伍されるわけではありません。

問題 気滞血瘀の癥瘕積聚の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.香附子

2.烏薬

3.川楝子

4.枳実

5.青皮

回答→5

【解説】

青皮は、ミカン科のウンシュウミカンの未熟な果実を用いる理気薬です。

・疏肝破気: 肝の気の停滞を強く改善し、気の流れを破って通じさせます。

・散結消滞: 結滞(気の塊)を散らし、停滞を取り除きます。

青皮の効能の中で特に強力なのが、行気の力です。その破気散結の作用は非常に強く、気の停滞が原因で生じる癥瘕積聚の治療に優れています。

癥瘕積聚とは、腹部にできる硬い塊状の病変を指し、気の停滞と血液の停滞(気滞血瘀)が結滞して形成されると考えられています。青皮は、強い行気作用によって気の流れを改善し、滞った血液の流れも促進することで、癥瘕積聚を散らすことができます。

問題 青皮の効能ではないのはどれか?

1.疏肝

2.散結

3.消積化滞

4.破気

5.殺虫

回答→5

問題 行気止痛、殺虫、療癬の効能をもつ薬はどれか

1.牽牛子

2.川楝子

3.決明子

4.蒼耳子

5.地膚子

回答→2

【解説】

1.牽牛子

峻下逐水薬であり、強い瀉下作用と利水作用が主です。殺虫作用もありますが、行気止痛は主な効能ではありません。

2.川楝子

行気止痛、殺虫、療癬のすべての効能を併せ持ちます。

3.決明子

平肝熄風薬であり、清肝明目や潤腸通便が主です。

4.蒼耳子

辛温解表薬であり、風邪を散らし、鼻の通りを良くする作用が主です。

5.地膚子

利水滲湿薬であり、清熱利水や止痒が主です。

問題 檀香は気滞血瘀を伴う冠状動脈の病気の治療に用いられる。

回答→◯

【解説】

檀香の最も重要な特徴は、その芳香性が心臓と胸部の気の流れを良くする作用(利膈寛胸)に優れている点です。

冠状動脈の病気は、中医学では「胸痺」の範疇に入り、心臓の気の停滞や血液の停滞(気滞血瘀)が主な原因と考えられています。

檀香は、気の流れを良くすることで胸部の滞りを解消し、痛みを和らげます。この作用は、心臓の血行を改善することにつながり、気滞血瘀を伴う冠状動脈疾患の治療に効果的であることが、近年の研究でも確認されています。

問題 行気調中止痛の効能があり、脾胃大腸の気滞の治療に優れる薬はどれか?

1.木香

2.香附子

3.烏薬

4.薤白

5.沈香

回答→1

【解説】

木香の帰経は、脾・胃・大腸・胆経であり、特に消化器系の気の停滞(気滞)を改善する作用に優れています。そのため、脾胃大腸の気滞による腹部の膨満感、痛み、食欲不振、下痢などの症状の治療に最も適しています。

1.木香

「行気調中止痛」の効能を持ち、特に脾胃大腸の気滞の治療に優れます。

2.香附子

疏肝理気が主で、主に肝の気の停滞による月経不順などに用いられます。

3.烏薬

温腎散寒の効能が特徴で、腎陽不足による頻尿などに用いられます。

4.薤白

通陽散結の効能が特徴で、寒痰湿濁による胸痺証に用いられます。

5.沈香

温腎納気の効能が特徴で、腎不納気による虚喘に用いられます。

問題 青皮は肝気鬱滞の治療に用いることができない。

回答→×

問題 橘核は睾丸腫痛、乳房結塊の治療に用いる。

回答→◯

【解説】

橘核は、ミカン科のミカンの種子を用いる理気薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・行気散結: 気の流れをスムーズにし、結滞(気の塊)を散らします。

・止痛: 痛みを和らげます。

肝の経絡は睾丸や乳房を通ると考えられています。肝の気が停滞すると、これらの部位に結滞や痛みが現れることがあります。この病態を気滞痰鬱と呼びます。

橘核は、その行気散結作用によって、肝の気の停滞を改善し、結滞を散らすことに優れています。したがって、肝の気の停滞が原因で生じる睾丸腫痛や乳房結塊の治療に用いられます。

問題 肝気犯胃で、中焦気滞への治療を行うために、先ず木香を選ぶ。

回答→×

【解説】

肝気犯胃は、肝の気の停滞(肝鬱気滞)が原因で、その影響が胃に及んだ病態です。中医学では、「肝は脾胃を剋す(攻める)」という関係性があり、肝の機能失調が脾胃に影響を及ぼしやすいと考えられています。

この病態の根本原因は、肝の気の停滞です。したがって、「治病求本」という、病気の根本原因(本)を治療するという原則に従う必要があります。

この場合、根本原因である肝の気の停滞を改善する疏肝理気の治療が最も重要となります。

「肝気犯胃」の根本原因は肝にあるため、まず肝の気の流れを良くする香附子を選ぶべきです。木香は胃腸の気の停滞を改善する薬であり、表面的な症状(標)には作用しますが、根本原因(本)を治療する力は弱いため、この場合は適切な選択とは言えません。

問題 胸悶短気、心痛徹背、膩苔、脈弦滑の治療に最適な組み合わせはどれか?

1.半夏 橘皮

2.薤白 瓜楼

3.香附子 枳実

4.前胡 桔梗

5.柴胡 黄耆

回答→2

【解説】

提示された症状と所見は、中医学の「胸痺」の典型的な病態を示しています。

また症状から、胸部に痰濁が詰まり、陽気の流れが阻害されている「痰濁壅塞の胸痺」と判断できます。

1.半夏 橘皮

痰湿を燥湿化痰する組み合わせで、痰湿による咳や嘔吐に主に用いられます。

2.薤白 瓜楼(化痰薬)

痰濁壅塞の胸痺の治療に最適な組み合わせです。

3.香附子 枳実

肝胃不和や肝気犯胃による嘔吐などに用いられます。

4.前胡 桔梗

肺の機能を整え、咳や喘息に用いられます。

5.柴胡 黄耆

補気昇陽の効能があり、脱肛や子宮脱垂などの病態に用いられます。

問題 烏薬は益智仁・山薬と配合すると、温腎縮尿の効果がえられる。

回答→◯

【解説】

この組み合わせは、腎陽不足や膀胱虚寒が原因で生じる頻尿や遺尿の治療に用いられます。

烏薬が腎を温め、益智仁(補陽薬)が尿を収縮させ、山薬(補気薬)が根本から腎を補うことで、症状を効果的に改善します。

問題 烏薬が治療できる陽虚病証はどれか?

1.遺尿頻尿

2.腎不納気

3.五更泄瀉

4.遺精陽萎

5.宮冷不孕

回答→1

【解説】

この問題の鍵は、烏薬が単なる理気薬ではなく、温腎散寒という特有の効能を持つことを理解することです。遺尿頻尿は、まさにこの温腎散寒の効能が直接的に作用する典型的な病態です。

問題 沈香が治療できる陽虚病証はどれか?

1.遺尿頻尿

2.腎不納気

3.五更泄瀉

4.遺精陽萎

5.宮冷不孕

回答→2

問題 香附子の効能はどれか?

1.行気止痛 散寒調中

2.疏肝理気 調経止痛

3.行気止痛 殺虫療癬

4.破気除痞 化痰消積

5.理気健脾 燥湿化痰

回答→2

【解説】

1.行気止痛 散寒調中ー檀香

2.疏肝理気 調経止痛ー香附子

3.行気止痛 殺虫療癬ー川楝子

4.破気除痞 化痰消積ー枳実

5.理気健脾 燥湿化痰ー陳皮

問題 疏肝破気、散結消滞の効能をもつ薬はどれか?

1.橘皮

2.柴胡

3.香附子

4.青皮

5.烏薬

回答→4

問題 通陽散結、行気導滞の効能をもつ薬はどれか?

1.木香

2.香附子

3.烏薬

4.薤白

5.沈香

回答→4

【解説】

1.木香

「行気調中止痛」の効能を持ち、特に脾胃大腸の気滞の治療に優れます。

2.香附子

疏肝理気が主で、主に肝の気の停滞による月経不順などに用いられます。

3.烏薬

温腎散寒の効能が特徴で、腎陽不足による頻尿などに用いられます。

4.薤白

通陽散結の効能が特徴で、寒痰湿濁による胸痺証に用いられます。

5.沈香

温腎納気の効能が特徴で、腎不納気による虚喘に用いられます。

問題 痰濁痺阻胸陽によって起こる胸痺証の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.三七

2.川芎

3.丹参

4.薤白

5.鬱金

回答→4

【解説】

胸痺とは、胸部に起こる痛みや不快感を指す中医学の病名です。その原因は様々ですが、痰濁痺阻胸陽は、体内の痰湿が胸部や心臓の陽気の流れを妨げ、痛みを引き起こす病態です。この病態では、胸部の締め付け感、胸苦しさ、ひどい場合は呼吸困難などが現れます。治療には、痰濁を除き、陽気を巡らせる通陽散結の効能を持つ生薬が必要です。

1.三七(止血薬)

2.川芎(活血袪瘀薬)

3.丹参(活血袪瘀薬)

4.薤白(理気薬)

5.鬱金(活血袪瘀薬)

ポイント

・胸痺の病理は痰濁、血瘀、陰寒など様々です。それぞれの原因に応じて、適切な薬を選択することが重要です。

・薤白は、数ある理気薬や活血薬とは異なり、特に胸部の陽気を巡らせる「通陽」と、痰や結滞を散らす「散結」の作用に優れています。これは、胸痺を治療する上で非常に重要なポイントです。

問題 痰濁が気機を阻塞することによっておこる胸脘痞満の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.香附子

2.烏薬

3.川楝子

4.枳実

5.青皮

回答→4

効能一覧(⚫︎温性、⚫︎寒性、⚫︎微寒性、⚫︎平性、_毒、)

温裏薬

・附子 ー補火助陽・散寒止痛・回陽救逆

・川烏頭ー袪風湿、散寒止痛

・草烏頭ー袪風湿、散寒止痛

・乾姜 ー温中・回陽・温肺化痰(帰経は腎以外)

・肉桂 ー補火助陽・散寒止痛・温通経脈

・呉茱萸ー散寒止痛・疏肝下気・燥湿(厥陰頭痛)

・細辛 ー袪風・散寒止痛・温肺化飲・宣通鼻竅(少陰頭痛)

・花椒 ー温中・止痛・殺虫

・蓽撥 ー温中止痛

・蓽澄茄ー温中止痛

・丁香 ー温中降逆・温腎助陽

・高良姜ー温中止痛

・小茴香ー袪寒止痛・理気和胃

・胡椒 ー温中止痛

理気薬

・橘皮 ー理気・調中・燥湿・化痰

・青皮 ー疏肝破気・散結消滞

・陳皮 ー理気調中・燥湿化痰

・枳実 ー破気消積・化痰徐痞

・佛手 ー舒肝・理気・和中・化痰

・香櫞 ー疏肝・理気・和中・化痰

・木香 ー行気・調中・止痛(脾胃大腸の気滞の治療に優)(生→ 行気、炒→ 止瀉)

・香附子ー疏肝理気・調経止痛(肝・三焦経に入って肝鬱気滞に優)(婦人科系にも)

・烏薬 ー行気止痛・温腎散寒

・沈香 ー行気止痛・降逆調中・温腎納気

・川楝子ー行気止痛・殺虫・療癬(血瘀気滞による胸脇疼痛の治療で常に延胡索と配伍)

・茘枝核ー理気止痛・袪寒散滞

・青木香ー行気止痛・解毒散種

・薤白 ー通陽散結・行気導滞

・檀香 ー理気調中・散寒止痛(胸痹に)

・刀豆 ー降気止呃・嘔吐

・柿蒂 ー降気止呃

・甘松 ー行気止痛・開鬱醒脾

・玫瑰花ー行気解鬱・和血散瘀

・九香虫ー行気止痛・温腎助陽

コメントを残す