問題 温経止血・散寒止痛の効能を持つのはどれか。

1.灶心土

2.艾葉

3.羊蹄

4.藕節

回答→2

【解説】

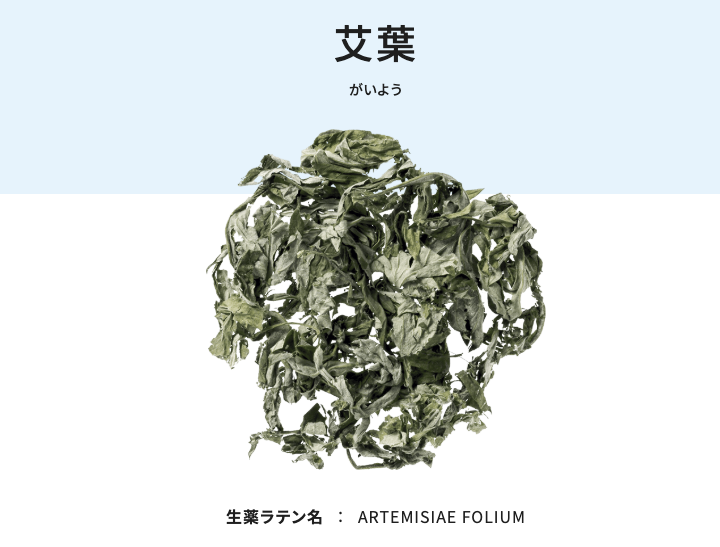

艾葉はヨモギの葉である。温経止血・散寒止痛の効能があるので虚寒性の出血証の治療に用いる。また婦人の崩漏下血の治療にも最適である。

艾葉で作る棒灸は、温煦気血、透達経絡の効能を持つので、寒湿が経絡を阻滞する病証への治療に用いる。艾葉は主に月経過多症や月経痛など月経異常の際に使用され、「胎児を鎮める」作用があると言われ、流産の恐れがある場合や不妊症にも処方されてきた。

他にも艾葉は煎じて外用にすれば皮膚湿疹の掻痒感に一定の効果がある。

問題 仙鶴草の効能はどれか。

1.温経止血

2.涼血止血

3.温中止血

4.収斂止血

回答→4

【解説】

仙鶴草はバラ科の多年草、キンミズヒキの全草を用いたもの。仙鶴草は味渋で収斂止血の効能に優れている。そのため各種出血の治療に使用される。他にも止痢、殺虫の効能があり、慢性の瀉痢の治療もできる。この殺虫も兼ねるのは仙鶴草の特徴でもある。

1.温経止血ー艾葉、灶心土

2.涼血止血ー大薊、小薊、地揄、苧麻根、槐花、側柏葉など

3.温中止血ー灶心土など

4.収斂止血ー仙鶴草、紫珠、白及、棕櫚炭など

化瘀止血ー三七など

問題 止血と解毒斂瘡の効能を持つのはどれか。

1.苧麻根

2.白茅根

3.地揄

4.小薊

問題 大腸蘊熱による便血・痔血の治療で地揄と配合するのはどれか。

1.槐花

2.小薊

3.三七

4.艾葉

回答→1

【解説】

槐花は効能は涼血止血である。槐角は槐の成熟果実を用いたもので、槐花よりも止血作用は劣るが、潤腸作用を兼ねるので、痔核による出血の治療に優れる。槐(えんじゅ)は別名はミモザである。止血には炒炭にして用いることが多く、便血・尿血の治療には地揄と配伍する。

問題 化瘀止血、活血定痛の効能を持つのはどれか。

1.花蕊石

2.蒲黄

3.三七

4.茜草

回答→3

【解説】

三七(田七、参三七、田三七)はウコギ科サンシチニンジンの根である。効能は化瘀止血、活血定痛で、瘀滞を兼ねる出血への治療に最適である。三七の特徴は「血を止めても瘀を残さない」ことであり、つまり止血をしても留瘀の副作用がないということ。また消腫止痛の効能も兼ねるので打撲の治療にも用いられる。三七は止血薬だが活血化瘀ができるのも特徴!

似た効能で涼血止血で活血袪瘀を兼ねるのは茜草である。

1.花蕊石ー止血、化瘀

2.蒲黄ー収渋止血、行血袪瘀

3.三七ー化瘀止血、活血定痛

4.茜草ー活血袪瘀

問題 涼血止血と袪瘀の効能をもつのはどれか。

1.白芨

2.艾葉

3.灶心土

4.茜草

回答→4

【解説】

茜草(茜草根、生茜草)はアカネ科アカネの根及び根茎を乾燥したものである。茜草の効能は生で用いると活血袪瘀で止血も兼ねるが、炒めると涼血止血に働く。

※化瘀と袪瘀の違いー化瘀は瘀血を分解して流れを取り戻すイメージ、袪瘀は瘀血を体外に排泄するイメージ。

問題 主に肺・胃の治療に用いるのはどれか。

1.小薊

2.大薊

3.棕櫚炭

4.白芨

回答→4

【解説】

白芨はラン科の多年草、シランの球根を用いたもので、効能は収斂止血と消腫生肌である。帰経は肺・肝・胃経で主に肺・胃の出血の治療に用いる。よって吐血や喀血の治療に用いる。

生肌の効能を利用して手足の皸(あかぎれ)にも使用できる。その際は白芨を胡麻油で調整して塗る。

※白芨は烏頭と相反する。

参考:生薬の玉手箱

問題 花粉を用いる生薬はどれか。

1.小薊

2.蒲黄

3.棕櫚炭

4.天花粉

回答→2

【解説】

蒲黄はガマの成熟花粉を用いたものである。効能は収斂止血・行気袪瘀・利尿である。生では活血袪瘀、炒めると止血の作用が強くなる。また蒲黄にも三七と同様の「血を止めても瘀を残さない」という特徴がある。

因みに天花粉は清熱瀉火薬で栝楼の乾燥根を用いる。

問題 血熱妄行による血尿の治療に優れているのはどれか。

1.小薊

2.地揄

3.白芨

4.三七

回答→1

【解説】

小薊が血熱妄行による血尿の治療に優れているのは、涼血止血に利尿の効能も兼ねているからである。たとえば小薊飲子である。

大薊も小薊も解毒消の効能を持つが、大薊の方が薬力は強い。

問題 三七は活血袪瘀・消腫止痛の効能をもち、特に止痛に優れる。

回答→◯

【解説】

三七は、ウコギ科のサンシチニンジンの根を用いる化瘀止血薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・化瘀止血: 瘀血(血の滞り)を化し、出血を止めます。

・活血定痛: 血液の流れを良くし、痛みを鎮めます。

・消腫: 腫れを引かせます。

三七は、活血と止血という、一見すると相反する二つの作用を併せ持つことが最大の特徴です。これにより、出血を止めつつ、瘀血を解消することで、血液の流れを妨げずに済むのです。

三七は特に打撲傷や瘀滞による腫れと痛みに対して、優れた止痛作用を発揮します。これは、活血作用によって血行を改善し、瘀血を散らすことで痛みを和らげるためです。

ポイント

・「血を止めても瘀を残さない」: この三七の特性は非常に重要です。他の止血薬が瘀血を生じさせやすいのに対し、三七は活血作用も持つため、外傷による出血と痛みの両方を治療するのに理想的な生薬です。

・三七の別名: 三七は、その強力な止血・止痛作用から、「金不換」(お金でも替えられないほど貴重な薬)とも呼ばれています。

問題 肺胃の出血を主治する薬はどれか?

1.三七

2.茜草

3.蒲黄

4.白芨

5.小薊

回答→4

【解説】

白芨は、ラン科のシランの塊茎を用いる止血薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・収斂止血: 組織を収斂させる作用で出血を止めます。

・消腫生肌: 腫れを引かせ、新しい組織の生成を促進します。

白芨は、その収斂止血作用が肺や胃の出血に対して特に優れており、咳血や吐血の治療に効果を発揮します。また、白芨は胃や肺の粘膜を保護し、潰瘍などを修復する作用もあるため、出血を止めると同時に、その原因となる病変を治療する効果も期待できます。

ポイント

・「収斂」による止血:白芨の止血作用は「収斂」が主です。この作用により、出血部位を物理的に塞ぐように止めるため、血熱や気虚など、さまざまな原因の肺や胃からの出血に広く用いることができます。

・白芨は、単なる止血薬としてだけでなく、消腫生肌作用によって、出血後の組織修復も助けるという利点があります。

問題 涼血止血、解毒斂瘡の効能をもつ薬はどれか?

1.白茅根

2.大薊

3.小薊

4.槐花

5.地揄

回答→5

【解説】

地楡は、バラ科のワレモコウの根を用いる止血薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・涼血止血: 熱を冷ましながら出血を止めます。

・解毒斂瘡: 解毒作用と、傷を収斂させて癒す作用を併せ持ちます。

「解毒斂瘡」の効能は地楡の大きな特徴です。これは、単に解毒するだけでなく、傷を収斂させて治癒を促進する作用を意味します。このため、地楡は熱毒が原因で生じる潰瘍や火傷、腫れ物など、皮膚の病態治療に優れています。

1.白茅根

涼血止血の効能に加え、清熱利尿作用が特徴です。

2.大薊

涼血止血の効能に加え、解毒消腫作用が特徴です。これは初期の癰腫に適しています。

3.小薊

涼血止血の効能に加え、解毒消腫作用が特徴です。大薊と同様に、初期の癰腫に適しています。

4.槐花

涼血止血の効能に加え、血圧を下げる作用が特徴です。

5.地揄

涼血止血の効能に加え、解毒斂瘡の効能を持ちます。特に癰腫が潰れた後や火傷の治療に適しています。

問題 収斂止血の効能がない薬はどれか?

1.仙鶴草

2.棕櫚炭

3.白芨

4.槐花

5.蒲黄炭

回答→4

【解説】

槐花は、涼血止血の効能を持つ薬です。 槐花は、その性味(苦、寒)によって血分の熱を清し、熱が原因で起こる出血を止めます。特に、下部の出血(痔出血など)の治療に優れています。

問題 茜草の効能はどれか?

1.収斂止血 消腫生肌

2.収斂止血 活血袪瘀 利尿

3.収斂止血 截瘧止痢 解毒殺虫

4.涼血止血 活血袪瘀

5.涼血止血 清熱生津 利尿通淋

回答→4

【解説】

茜草は、アカネ科の植物の根を用いる止血薬です。その性味は苦、寒であり、血液の熱を冷まし、出血を止める涼血止血作用を持ちます。

また、茜草は加工法によって効能が使い分けられます。

・生用(生の茜草): 活血袪瘀の作用が強く、瘀血を散らしながら、出血を止めます。このため、瘀血を伴う出血、月経の滞り(経閉)、打撲傷などによる痛みや腫れの治療に適しています。

・炒用(炒めた茜草): 活血作用が弱まり、涼血止血の作用が強くなります。瘀血を伴わない血熱出血の治療に用いられます。

1.収斂止血 消腫生肌ー白芨

2.収斂止血 活血袪瘀 利尿ー血余炭、生蒲黄

3.収斂止血 截瘧止痢 解毒殺虫ー仙鶴草

4.涼血止血 活血袪瘀ー茜草

5.涼血止血 清熱生津 利尿通淋ー白茅根

問題 殺虫の効能を兼ねる止血薬はどれか?

1.白茅根

2.仙鶴草

3.側柏葉

4.棕櫚炭

5.地揄炭

回答→2

【解説】

仙鶴草は、その収斂止血作用が非常に優れており、各種出血に広く用いられますが、特に「殺虫」の効能を兼ね備えている点が特徴です。この殺虫作用は、滴虫性膣炎など、寄生虫が原因の病態にも応用されます。

1.白茅根

涼血止血、清熱利尿の効能が主で、殺虫作用はありません。

2.仙鶴草

収斂止血に加え、殺虫の効能を持ちます。

3.側柏葉

涼血止血、袪痰止咳の効能が主で、殺虫作用はありません。

4.棕櫚炭

収斂止血の効能が主で、殺虫作用はありません。

5.地揄炭

収斂止血の効能が主で、殺虫作用はありません。

問題 小薊は尿血の治療に優れる?

回答→◯

【解説】

小薊の大きな特徴は、止血作用に加えて利尿の効能を兼ね備えている点です。小薊は涼血止血と利尿という二つの作用によって、熱が原因の尿血を効率的に治療することができます。

ポイント

・大薊と小薊はどちらも涼血止血作用を持ちますが、得意な治療部位が異なります。

・大薊: 止血の範囲が広く、吐血、尿血、崩漏(不正出血)など、さまざまな出血に用いることができます。

・小薊: 特に尿血と血淋(排尿痛を伴う血尿)の治療に優れています。

問題 白芨は肺陰不足による乾咳咯血の治療に用いる?

回答→◯

問題 涼血止血だけでなく潤腸もできる薬はどれか?

1.槐角

2.槐花

3.白芨

4.地揄

5.三七

回答→1

【解説】

槐角は、マメ科のエンジュの果実を用いる止血薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・涼血止血: 熱を冷まして出血を止めます。

・潤腸通便: 腸を潤し、便通を良くします。

止血薬の中で潤腸の効能を持つのは槐角だけです。この特徴が、特に痔核による出血証の治療に槐角が優れている理由です。

問題 大薊は小薊より解毒消癰の薬力が弱い。

回答→×

【解説】

大薊は小薊より解毒消癰の薬力が強いです。

問題 蒲黄の効能はどれか?

1.収斂止血 消腫生肌

2.収斂止血 活血袪瘀 利尿

3.収斂止血 截瘧止痢 解毒殺虫

4.涼血止血 活血袪瘀

5.涼血止血 清熱生津 利尿通淋

回答→2

【解説】

1.収斂止血 消腫生肌ー白芨

2.収斂止血 活血袪瘀 利尿ー生蒲黄

3.収斂止血 截瘧止痢 解毒殺虫ー仙鶴草

4.涼血止血 活血袪瘀ー茜草

5.涼血止血 清熱生津 利尿通淋ー白茅根

問題 血尿の治療に優れている薬どれか?

1.三七

2.小薊

3.地揄

4.槐花

5.白芨

回答→2

問題 生では活血、炒ると止血の作用がある薬はどれか?

1.側柏葉

2.大薊

3.蒲黄

4.血余炭

5.艾葉

回答→3

【解説】

「生では活血、炒ると止血」の特性: この特徴を持つ止血薬は、蒲黄と茜草が代表的です。

問題 蒲黄は生用で収渋止血の効能がある。

回答→×

問題 止血薬に属する白茅根は、また肺胃蘊熱を清泄することができる。

回答→◯

【解説】

白茅根は、イネ科のチガヤの根茎を用いる止血薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・涼血止血: 熱を冷まして出血を止めます。

・清熱利尿: 体内の熱を冷まし、尿の排出を促します。

白茅根は、止血薬の中でも特に清熱作用が優れており、この作用が肺や胃にこもった熱(肺胃蘊熱)を冷ますことに役立ちます。

ポイント

・白茅根の特異性: 止血薬の中で肺胃の熱を冷ます作用を持つのは白茅根だけです。これは白茅根の大きな特徴であり、他の止血薬との使い分けの鍵となります。

問題 止血をしても留瘀の副作用がなく、化瘀をしても正気を傷つけないという特徴を持つ薬はどれか?

1.蒲黄

2.三七

3.仙鶴草

4.茜草

5.白茅根

回答→2

【解説】

1.蒲黄

止血と活血の作用を持ち、「止血しても瘀が残らない」という特徴はありますが、「活血をしても正気を傷つけない」という特徴は三七ほど明確ではありません。

2.三七

「止血しても瘀が残らない」と「活血をしても正気を傷つけない」という二つの特徴を併せ持つ、唯一の生薬です。

3.仙鶴草

収斂止血の効能が主で、活血作用はありません。

4.茜草

涼血止血と活血作用を持ちますが、三七のように「活血をしても正気を傷つけない」という特徴はありません。

5.白茅根

涼血止血と清熱利尿の効能が主で、活血作用はありません。

問題 化瘀止血、活血定痛の効能をもつ薬はどれか?

1.川芎

2.三七

3.紅花

4.丹参

5.続断

回答→2

【解説】

1.川芎ー活血行気、袪風止痛

2.三七ー化瘀止血、活血定痛

3.紅花ー活血袪瘀、通経

4.丹参ー活血袪瘀、涼血消癰、養血安神

5.続断ー補肝腎、行血脈、続筋骨

問題 大腸蘊熱による便血痔血の治療に優れる薬はどれか?

1.白芨 艾葉

2.牡丹皮 仙鶴草

3.蒲黄 三七

4.小薊 地骨皮

5.地楡 槐花

回答→5

【解説】

大腸蘊熱とは、大腸に熱邪がこもり、その熱が血を動かすことで出血を引き起こす病態です。これにより、便に血が混じる便血や、痔からの出血である痔血などが生じます。この病態の治療には、大腸の熱を清め、血の熱を冷まして止血する清熱涼血の効能を持つ生薬が必要です。特に、熱を下部に導く作用が重要になります。

ポイント

・この問題の鍵は、生薬の作用する部位(上部か下部か)と、その性質(温性か涼性か)を正確に把握することです。

・便血や痔血は下部の出血であるため、槐花や地楡のように、特に下焦の熱を清める効能を持つ生薬が選ばれます。

問題 川芎の効能はどれか。

1.活血行気・消腫生肌

2.活血行気・袪風止痛

3.活血行気・利胆退黄

4.活血行気・痛経止痛

回答→2

【解説】

川芎はセリ科のセンキュウの根茎を通常湯通しして乾燥したもの。効能は活血行気・袪風止痛である。 川芎は「血中の気薬」 と言われ、すなわち「血だけでなく気も通達する」という特徴がある。生理不順、生理痛、無月経、難産、産後瘀阻による腹痛、胸脇部、季肋部の痛み、肢体麻痺、打撲損傷および瘡瘍腫痛などの証候に用いる。他にも、頭痛の必須薬でもあり、風湿の痹証にも有効である。

問題 活血・行気・止痛の効能を併せ持つのはどれか。

1.延胡索

2.鬱金

3.丹参

4.五霊脂

回答→1

【解説】

延胡索はケシ科の延胡索の塊茎である。効能は活血・行気・止血・止痛で全身の各部位の多種の疼痛の治療に適する。例えば気滞血瘀による

・脘腹疼痛ー川楝子と配合

・経行腹痛ー当帰・川芎・白芍・香附と配合

・胸肋作痛ー栝楼・薤白・鬱金・烏薬と配合

・四肢あるいは全身疼痛ー当帰・桂枝・赤芍と配合

・疝痛ー小茴香と配合

※醋制すると止血・止痛効果が増強される。

問題 行気解鬱・活血止痛・涼血清心・利胆退黄の効能をもつのはどれか。

1.川芎

2.丹参

3.紅花

4.鬱金

回答→4

【解説】

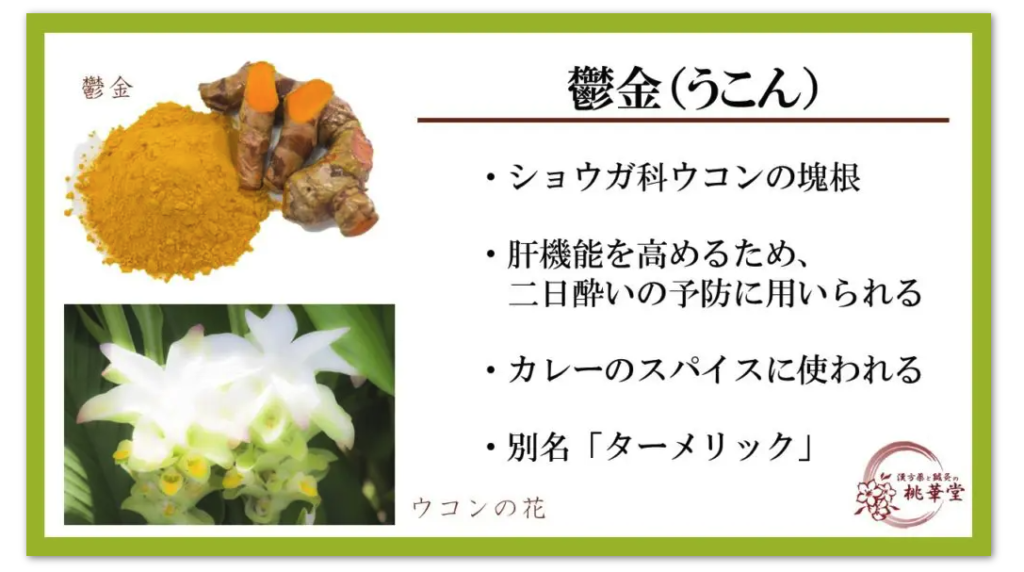

鬱金はショウガ科ウコンの根茎を用いたものである。効能は行気解鬱・活血止痛・涼血清心・利胆退黄と多岐にわたる。

・行気解鬱・涼血清心の効能で、肝鬱化火による迫血妄行で生じた吐血、衄血、尿血、婦人倒経の治療。※婦人倒経ー逆経ともいう。月経時に通常の出血ではなく、鼻、肺、胃などの他の部位から出血すること。

・涼血清心・行気開鬱の効能で、温湿病と癲癇発狂の治療。

・利胆退黄の効能で、黄疸の治療。

・疏肝行気の効能で、肝気鬱滞・血瘀内阻による疼痛と癥瘕の治療。

問題 丹参の効能はどれか。

1.活血袪瘀・養血安神

2.破血袪瘀・行気止痛

3.行気補血・舒筋活絡

4.活血袪瘀・潤腸通便

回答→1

【解説】

丹参はシソ科の丹参の根を用いたもの。効能は活血袪瘀・養血安神・涼血消廱である。丹参は活血袪瘀の力が強いため、月経不順の調節に優れる。その場合、性は寒涼に偏るため血熱瘀血の証の治療に最適。丹参は安神にも働くところが特徴である。

問題 下行に優れ、腰膝の酸痛に必須なのはどれか。

1.虎杖

2.桃仁

3.川芎

4.牛膝

回答→4

【解説】

☆牛膝はヒユ科のモンパノイノコヅチやヒナタイノコズチの根を用いたもの。 効能は、活血袪瘀、補肝腎、強筋骨、利尿通淋、引血下行である。この下行の性質で腰膝の酸痛に効果的となる。また上炎の火を下げることもできる。

問題 癒合し難い傷に有効なのはどれか。

1.川芎

2.鶏血藤

3.乳香

4.延胡索

回答→3

【解説】

乳香はカンラン科のニュウコウジュの膠状の樹脂を用いたもの。効能は活血止痛・消腫生肌で、没薬も同様の効能である。癒合し難い潰れた瘡瘍に有効である。

問題 潤腸通便もできる活血袪瘀薬はどれか。

1.紅花

2.桃仁

3.決明子

4.柏子仁

回答→2

【解説】

桃仁は、ももの成熟種子を用いたもの。効能は潤腸通便・活血袪瘀である。潤腸通便もできる活血袪瘀薬は桃仁である。

問題 清熱解毒もできる活血袪瘀薬はどれか。

1.益母草

2.鶏血藤

3.五霊脂

4.牛膝

回答→1

【解説】

益母草は婦人科の常用薬である。シソ科のメハジキおよびホソバメハジキの全草を用いたものである。効能は活血袪瘀・利水消腫。また活血袪瘀薬で清熱解毒もできるのは益母草の特徴でもある。

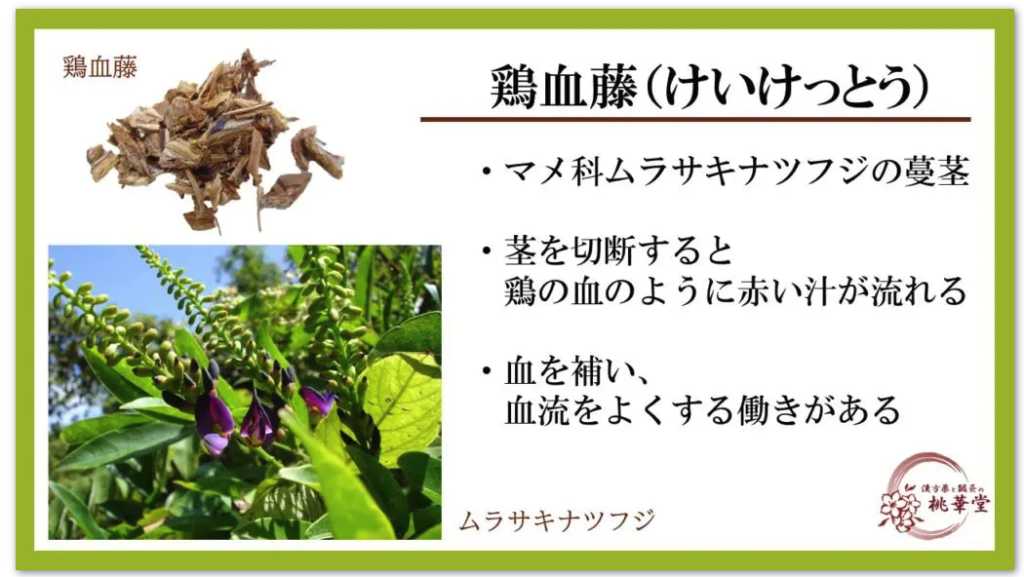

問題 行血もでき補血もできるのはどれか。

1.桃仁

2.紅花

3.五霊脂

4.鶏血藤

回答→4

【解説】

鶏血藤はムラサキナツフジなどの茎を用いたもので、基源植物はそれぞれ異なるが、切ると赤い汁が出ることは共通である。効能は行血補血・舒筋活絡である。鶏血藤はこの補血を兼ねるのが特徴である。

問題 破血袪瘀の効能があるのどれか。

1.没薬

2.紅花

3.桃仁

4.莪朮

回答→4

【解説】

莪朮はショウガ科の多年草、ガジュツの根茎を用いたもの。効能は破血袪瘀・行気止痛である。

莪朮の行気消積の力も猛烈であるため食滞の治療もできる。三棱も同様の効能を持つ。

問題 活血袪瘀薬で清熱解毒を兼ねるのはどれか。

1.益母草

2.鶏血藤

3.五霊脂

4.紅花

回答→1

【解説】

益母草の効能は活血袪瘀・利尿消腫で、特に活血袪瘀を以て通経に働くので、産婦人科の要薬とされている。特徴は清熱解毒も兼ねるということもある。

問題 血滞による諸痛を治療する要薬はどれか。

1.牛膝

2.劉寄奴

3.五霊脂

4.益母草

回答→3

【解説】

五霊脂はムササビの乾燥した糞便を用いたもの。効能は活血止痛・化瘀止血であるが、生では活血止痛、炒めると化瘀止血の効能を得られる。

問題 延胡索は常に川楝子と配合して気滞血瘀による脘腹疼痛の治療に用いる?

回答→◯

【解説】

延胡索と川楝子は、金鈴子散という有名な方剤を構成する二つの主要な生薬です。この二つを組み合わせることで、気滞血瘀による脘腹疼痛の治療に非常に優れた効果を発揮します。

・延胡索ー活血・行気・止痛

・川楝子ー行気止痛・殺虫・療癬

ポイント

・「金鈴子散」: この二つの生薬からなる金鈴子散は、肝鬱気滞による疼痛治療の基本方剤として広く知られています。

・肝気鬱滞と熱: いただいた解説にあるように、川楝子は特に熱を伴う肝気鬱滞の病態に適しており、延胡索と組み合わせることで、より幅広い疼痛に効果を発揮します。

問題 潤腸通便だけでなく、活血袪瘀もできる薬はどれか?

1.大黄

2.虎杖

3.決明子

4.桃仁

5.柏子仁

回答→4

【解説】

活血袪瘀薬の中で潤腸通便の効能を兼ね備えるのは桃仁だけです。この特徴から、桃仁は瘀血による生理痛(痛経)や生理不順の治療に用いられるだけでなく、腸燥便秘(腸の乾燥が原因の便秘)にも効果を発揮します。

1.大黄

瀉下攻積、清熱瀉火、解毒、活血袪瘀の効能があり、熱結便秘に適します。潤腸作用はありますが、活血薬として桃仁とは異なります。

2.虎杖

活血定痛、清熱利湿、解毒、化痰止咳の効能があり、瀉下作用もありますが、潤腸作用は桃仁ほど強くありません。

3.決明子

清肝明目、潤腸通便の効能が主で、活血作用はありません。

4.桃仁

活血袪瘀と潤腸通便の二つの効能を併せ持ちます。

5.柏子仁

養心安神、潤腸通便の効能が主で、活血作用はありません。

問題 丹参は瘀血の諸証だけではなく、熱入営血による諸証の治療にも用いる?

回答→◯

【解説】

丹参は、シソ科のタンジンの根を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血袪瘀: 血液の流れを良くし、瘀血(血の滞り)を散らします。

・涼血消癰: 熱を冷まして、化膿性の炎症(癰)を消します。

・養血安神: 血を養い、精神を安定させます。

「熱入営血」とは、温熱病が進行し、熱邪が血液(営血)に侵入した重篤な病態を指します。この状態になると、血熱による出血や、心神が乱れることで意識障害などが現れます。

丹参は単に瘀血の治療薬としてだけでなく、血熱が原因の重篤な病態である熱入営血の治療にも用いられる、多面的な効能を持つ薬であると言えます。

ポイント

・丹参の多面的な効能: 丹参は涼血しながら、袪瘀と安神もできるという点が特徴です。これにより、複雑な病態である熱入営血の治療に効果を発揮します。

・熱入営血の病理: 営血に熱がこもり、出血、瘀血、心神の乱れが同時に見られる状態です。丹参はこれらの病理特徴にすべて対応できるため、治療の要薬となります。

問題 莪朮は積滞不化・脘腹脹満疼痛の治療に用いる?

回答→◯

【解説】

莪朮は、ショウガ科のガジュツの根茎を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・破血袪瘀: 瘀血を強力に打ち破り、散らします。

・行気止痛: 気の流れをスムーズにし、痛みを止めます。

・行気消積: 気の流れを良くし、積滞(消化不良などによる停滞)を解消します。

莪朮は、活血作用が非常に強力であると同時に、行気消積の力も非常に優れています。「行気消積の力は猛烈」という特徴が、この問題を解く上での鍵となります。

「積滞不化」とは、食べ物などが胃腸に停滞して消化されない状態を指します。この積滞が原因で、お腹の張り(脘腹脹満)や痛みが生じます。

ポイント

・莪朮の強力な作用: 莪朮は、活血袪瘀薬の中でも特に強力な作用を持つため、体質が虚弱な人や妊婦には慎重な使用が必要です。

・積滞の病態: 期間の積滞は低熱や体力の消耗を引き起こすことがあります。莪朮は、このような積滞の初期段階から治療するのに適しています。

問題 益母草は瘀血の諸証だけではなく、小便不利・水腫の治療にも用いる?

回答→◯

【解説】

益母草は、シソ科のメハジキの全草を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血袪瘀: 血液の流れを良くし、瘀血(血の滞り)を散らします。

・利尿消腫: 尿の排出を促し、むくみ(水腫)を解消します。

益母草は、女性の月経不順や産後の瘀血による腹痛など、婦人科疾患に広く用いられることから「産婦人科の要薬」とも呼ばれています。

益母草の効能はそれだけにとどまりません。活血作用と同時に、利尿消腫の作用も持つことが大きな特徴です。

ポイント

・「水瘀互阻」: この病態を理解することが、益母草の利尿作用の重要性を理解する鍵となります。血液と水液の循環を同時に改善することで、病気の根本的な治療が可能になります。

問題 乳香は気滞による疼痛への治療効果が非常に良い?

回答→◯

【解説】

乳香は、カンラン科の植物の樹脂を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血止痛: 血液の流れを良くし、痛みを止めます。

・消腫生肌: 腫れを引かせ、新しい組織の生成を促進します。

・行気: 気の流れをスムーズにします。

乳香は、活血作用だけでなく、行気散滞(気の滞りを散らす)作用も強く持つことが特徴です。中医学では、「不通則痛」(通じざれば則ち痛む)という原則があり、気の滞りや血液の滞りが痛みの主な原因と考えられています。

ポイント

・乳香と没薬: 乳香は、同じく活血薬である没薬とよく組み合わせて用いられます。「乳香没薬」として、活血止痛、消腫の作用がさらに強化されます。

・理気作用: 乳香は活血薬でありながら理気の力も強いため、単なる瘀血だけでなく、気滞が主な原因の痛みにも効果的です。

問題 没薬と乳香の効能は似ているので、よく一緒に使用する?

回答→◯

問題 牛膝は腰膝関節の酸痛の治療に必須の薬である?

回答→◯

【解説】

牛膝は、ヒユ科のヒナタノウシヒザの根を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血袪瘀: 血液の流れを良くし、瘀血を散らします。

・補肝腎・強筋骨: 肝と腎を補い、筋骨を強くします。

・引血下行: 血を体の下部へと導きます。

腰や膝の関節の痛み(酸痛)は、主に肝腎不足が原因と考えられています。

牛膝は、その活血作用によって関節の血行を改善するだけでなく、補肝腎・強筋骨という重要な効能を持っています。これにより、痛みの根本原因である肝腎の不足を補い、筋骨を強くすることで、腰や膝の痛みを根本的に治療します。

また、牛膝の引血下行という特徴的な作用は、上半身にのぼった熱や気が下半身に降りないことで生じる症状(頭痛、めまい、のぼせなど)を改善し、下半身の血液循環を促すことにも役立ちます。

このように、牛膝は活血作用と補肝腎作用を併せ持つため、腰膝の酸痛の治療において「必須の薬(要薬)」であると言えます。

ポイント

・牛膝の性味: 牛膝の性味は苦・酸、平であるため、腎陽虚と腎陰虚の両方からくる腰膝の痛みに用いることができます。

問題 王不留行は産後の乳汁がなく・乳癰の治療によく用いる?

回答→◯

【解説】

王不留行は、ナデシコ科のムギナデシコの種子を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血通経: 血液の流れを良くし、月経や産後の悪露(おろ)をスムーズにします。

・下乳: 乳汁の分泌を促します。

王不留行は活血と下乳という二つの作用を併せ持つことが大きな特徴です。産後の病態は、精気の不足と、出血後の瘀血が同時に存在することが原因で、様々なトラブルを引き起こします。

・乳汁の不足: 産後の乳汁分泌不全は、気の不足や血液の滞りによって、乳腺の通りが悪くなることが原因の一つです。

・乳癰: 乳腺の通りが悪くなり、乳汁が停滞することで、乳腺炎(化膿性の炎症)が生じます。

王不留行は、血液と乳汁の流れを同時に改善することで、産後の乳汁不足や乳癰の治療に非常に有効な生薬です。

ポイント

・「王不留行」の名前の由来: 「王(王様)」も「留まることができないほど、通りが良くなる」という意味で、その強力な活血通経・下乳作用を表しています。

・産後の病態: 産後の病理は複雑ですが、王不留行は活血と下乳という二つの重要な作用を持つため、乳房の病態に特に適しています。

・悪露不下: 乳汁だけでなく、産後の悪露が滞る「悪露不下」の治療にも、その活血通経作用が効果を発揮します。

問題 逐瘀通経、引血下行、利尿通淋の効能をもつ薬はどれか?

1.牛膝

2.鬱金

3.益母草

4.川芎

5.丹参

回答→1

【解説】

1.牛膝

活血袪瘀、補肝腎、強筋骨、利尿通淋、引血下行の効能を持ちます。問題文のすべての効能に合致します。

2.鬱金

肝胆の気の停滞を改善し、血を冷ます作用が主です。引血下行や利尿の作用はありません。

3.益母草

活血袪瘀、利尿消腫の効能はありますが、引血下行の作用はありません。

4.川芎

活血行気、袪風止痛の効能が主で、引血下行や利尿の作用はありません。

5.丹参

活血袪瘀、涼血消癰、養血安神の効能が主で、引血下行や利尿の作用はありません。

問題 姜黄の性味は、辛・苦、寒である?

回答→×

【解説】

姜黄は、ショウガ科のウコンの根茎を用いる活血袪瘀薬です。その性味は辛、苦、温です。

ポイント

・姜黄の温性: 姜黄は温性を持つため、活血作用が強いにもかかわらず、単独で使用すると熱を生じやすいという注意点があります。

・熱を伴う瘀血: このため、血液に熱がこもっている瘀血(血熱)の治療においては、姜黄を単独で使用することは避けるべきです。他の清熱薬と組み合わせて、熱を冷ましながら活血する必要があります。

・温性活血薬: 温性を持つ活血薬としては、他に延胡索などがあります。これらの薬は、寒邪による瘀血の治療に強みがあります。

問題 欝金の性味は、辛・苦、平である?

回答→×

【解説】

欝金は、ショウガ科のウコンの根茎を用いる活血袪瘀薬です。その性味は、辛、苦、寒です。

ポイント

・欝金と姜黄の比較: 同じショウガ科のウコン属である姜黄は温性を持ち、欝金は寒性を持つという点が重要です。

問題 益母草の効能はどれか?

1.活血涼血

2.活血行気

3.活血利尿

4.活血潤腸

5.活血祛風

回答→3

【解説】

益母草は、シソ科のメハジキの全草を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血袪瘀: 血液の流れを良くし、瘀血(血の滞り)を散らします。

・利尿消腫: 尿の排出を促し、むくみ(水腫)を解消します。

益母草の最大の特徴は、活血と利尿という二つの作用を併せ持つことです。これにより、瘀血による病態だけでなく、瘀血が原因で生じる小便不利や水腫の治療にも効果を発揮します。

特に女性の月経不順や産後の瘀血による腹痛など、婦人科疾患に広く用いられるため、「産婦人科の要薬」とも呼ばれています。

1.活血涼血

この効能は、丹参、鬱金、凌霄花などの生薬が持っています。これらは、血液の熱を冷ましながら活血する作用があります。

2.活血行気

この効能は、延胡索、鬱金、姜黄、莪朮、三稜、鶏血藤などが持っています。気の流れを良くしながら活血し、痛みを止める作用があります。

3.活血利尿

この効能は、益母草と牛膝が持っています。

4.活血潤腸

この効能は、主に桃仁が持っています。活血作用と腸を潤す作用を併せ持ち、腸燥便秘に適します。

5.活血祛風

この効能は、川芎、凌霄花、鶏血藤などが持っています。活血しながら体表の風邪を取り除き、痛みを止める作用があります。

問題 鶏血藤の効能はどれか?

1.活血止痛 消腫生肌

2.活血祛瘀 通経下乳

3.活血祛瘀 引血下行

4.行血補血 舒筋活絡

5.活血祛瘀 利水消腫

回答→4

【解説】

鶏血藤は、マメ科のツルアズキの茎を用いる活血薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・行血補血: 血液の流れを良くすると同時に、血を補います。

・舒筋活絡: 筋肉や関節の動きをスムーズにし、経絡の通りを良くします。

1.活血止痛 消腫生肌ー乳香

2.活血祛瘀 通経下乳ー穿山甲や王不留行

3.活血祛瘀 引血下行ー牛膝

4.行血補血 舒筋活絡ー鶏血藤

5.活血祛瘀 利水消腫ー益母草

ポイント

・活血と補血の兼備: 鶏血藤は活血作用と同時に補血作用を持つため、単に血を巡らせるだけでなく、血虚が原因の病態にも効果を発揮します。

・筋骨への作用: 肝血を補うことで、筋や関節の働きを正常に戻す作用があるため、リウマチや関節痛などの治療にも重要な生薬です。

問題 破血行気だけでなく、消積止痛もできる薬はどれか?

1.川芎

2.丹参

3.莪朮

4.陳皮

5.桃仁

回答→3

【解説】

1.川芎

活血行気の効能が主で、破血や消積の作用は莪朮ほど強くありません。

2.丹参

活血袪瘀、涼血消癰、養血安神の効能が主で、消積作用はありません。

3.莪朮

破血行気に加えて、消積止痛の効能を持ちます。問題文のすべての条件に合致します。

4.陳皮

理気薬であり、消積作用はありますが、活血袪瘀作用はありません。

5.桃仁

活血袪瘀と潤腸通便の効能が主で、消積作用はありません。

問題 活血行気と袪風止痛の治療に優れている薬はどれか?

1.紅花

2.牛膝

3.川芎

4.延胡索

5.益母草

回答→3

【解説】

1.紅花

活血袪瘀、通経の効能が主です。活血の力は強いですが、袪風や行気の作用は持ちません。

2.牛膝

活血袪瘀、補肝腎、引血下行などの効能が主です。袪風や行気の作用は持ちません。

3.川芎

活血行気と袪風止痛の効能を持ちます。

4.延胡索

活血、行気、止痛の効能はありますが、袪風の作用は持ちません。

5.益母草

活血袪瘀、利尿消腫の効能が主です。活血作用はありますが、行気や袪風の作用は持ちません。

問題 炒では化瘀止血、生では活血止痛の効能がある薬はどれか?

1.益母草

2.五霊脂

3.劉寄奴

4.土鱉虫

5.以上どれも当てはまらない

回答→2

【解説】

五霊脂は、ムササビの乾燥した糞を用いる活血袪瘀薬です。その効能は、生のまま用いるか、炒めて用いるかによって大きく異なります。

炒では化瘀止血、生では活血止痛の効能があります。

ポイント

・加工による効能の変化:活血袪瘀薬では、五霊脂、丹参、三稜などが加工によって効能を使い分ける代表的な生薬です。

・五霊脂の「温」の性質: 五霊脂の性味は温であるため、寒邪が原因の瘀血による疼痛に特に効果を発揮します。

・「血滞による諸痛を治療する必須の薬」: 生の五霊脂は、活血止痛作用が強力であるため、この名で知られています。

問題 活血だけではなく行気の効能も有し、しかも止痛の治療に優れている薬はどれか?

1.丹参

2.桃仁

3.延胡索

4.牛膝

5.五霊脂

回答→3

【解説】

1.丹参

活血、涼血、安神の効能が主で、行気作用はありません。

2.桃仁

活血、潤腸の効能が主で、行気作用はありません。

3.延胡索

活血と行気の効能を持ち、止痛作用に非常に優れています。問題文の条件に合致します。

4.牛膝

活血、補肝腎、引血下行などの効能が主で、行気作用はありません。

5.五霊脂

活血止痛の効能はありますが、行気作用は持ちません。

問題 醋制することで止痛作用が増強される薬はどれか?

1.紅花

2.桃仁

3.鬱金

4.延胡索

5.牛膝

回答→4

【解説】

延胡索は、ケシ科のエンゴサクの塊茎を用いる活血薬です。生薬は、そのまま用いるだけでなく、加工法(炮製)によって効能を変化させることがあります。

・醋制(そせい): 延胡索を酢で炒める加工法です。

この醋制を行うことで、延胡索の止痛作用が特に強くなります。中医学では、酢には収斂作用や行気作用があり、気の滞りや血の滞りによる痛みを和らげる効果があるとされています。延胡索の活血・行気・止痛作用と、酢の作用が組み合わさることで、その止痛効果がさらに増強されると考えられています。

問題 補肝腎、強筋骨、利尿通淋の効能をもつ薬はどれか?

1.紅花

2.牛膝

3.莪朮

4.三棱

5.鬱金

回答→2

【解説】

1.紅花

活血袪瘀・通経の効能が主で、補う作用や利尿作用はありません。

2.牛膝

補肝腎、強筋骨、利尿通淋の効能を持ちます。

3.莪朮

破血袪瘀・行気止痛の効能が主で、補う作用や利尿作用はありません。

4.三棱

破血袪瘀・行気止痛の効能が主で、補う作用や利尿作用はありません。

5.鬱金

活血止痛・行気解鬱・涼血清心などの効能が主で、補う作用や利尿作用はありません。

ポイント

・活血薬の中の「補」薬: 活血袪瘀薬の中で補う効能を兼ねるのは、牛膝と鶏血藤です。

・牛膝: 肝腎を補う。腰膝の痛み、足腰のだるさなどに適しています。

・鶏血藤: 血を補う。血虚によるしびれ、麻痺、月経不順などに適しています。

問題 血熱による吐血、衄血、尿血、婦女倒経の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.川芎

2.丹参

3.鬱金

4.紅花

5.延胡索

回答→3

【解説】

1.川芎

性味が辛温であるため、血熱を悪化させる恐れがあり、単独での使用は避けるべきです。

2.丹参

性味が苦微寒であり、活血涼血の作用を持ちますが、鬱金ほど強力な行気解鬱作用がないため、肝気鬱滞が原因の血熱には鬱金の方がより適しています。

3.鬱金

性味が辛・苦、寒であり、活血、涼血、行気の三つの作用を併せ持つため、肝鬱化熱による迫血妄行の病態に最適な選択です。

4.紅花

性味が辛温であるため、川芎と同様に血熱を悪化させる恐れがあり、単独での使用は避けるべきです。

5.延胡索

性味が温であるため、血熱を悪化させる恐れがあり、単独での使用は避けるべきです。

問題 活血化瘀だけでなく、清熱解毒もできる薬はどれか?

1.益母草

2.五霊脂

3.劉寄奴

4.延胡索

5.以上どれも当てはまらない

回答→1

【解説】

1.益母草

活血袪瘀、利尿消腫に加えて、清熱解毒の効能も持ちます。

2.五霊脂

活血止痛、化瘀止血の効能が主で、温性であるため清熱解毒作用はありません。

3.劉寄奴

破血通経、散瘀止痛の効能が主で、温性であるため清熱解毒作用はありません。

4.延胡索

活血、行気、止痛の効能が主で、温性であるため清熱解毒作用はありません。

ポイント

・活血薬の中の「清熱解毒」: 活血袪瘀薬の中で清熱解毒の作用を兼ねる薬は、益母草、虎杖、土牛膝などがあります。

・益母草: 婦人病治療に優れ、利尿消腫も得意です。

・虎杖: 活血作用に加えて、化痰止咳や清熱利湿の効能も持ち、湿熱黄疸や肺熱咳嗽に用いられます。

・土牛膝: 牛膝と同様に利尿作用を持ちますが、活血作用は牛膝よりも優れています。

問題 行血だけでなく、補血もできる薬はどれか?

1.川芎

2.鶏血藤

3.桃仁

4.益母草

5.紅花

回答→2

問題 桃仁は潰瘍期の肺癰の治療に用いる?

回答→×

【解説】

肺癰とは、肺に膿瘍(膿の袋)ができる病気で、初期から回復期までの四つの段階に分けられます。

・初期: 風熱が肺に侵入し、熱がこもって瘀血が発生する段階。

・成癰期: 膿瘍が形成される段階。

・潰膿期: 膿瘍が破れて、膿が排出される段階。

・回復期: 症状が改善し、回復に向かう段階。

桃仁は、その化滞散瘀の作用を利用して、初期の肺癰の治療に用いられます。この段階では、熱がこもって瘀血が形成されているため、桃仁の活血作用が熱鬱を解消するのに役立ちます。

しかし、「潰瘍期」になると、すでに膿瘍が破れて排膿が始まっているため、清熱解毒・排膿の作用が強い生薬(例: 桔梗、葦茎など)が中心となります。桃仁の活血作用だけでは不十分であり、病態に適していません。

問題 熱病の神昏、癲癇発狂の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.川芎

2.延胡索

3.牛膝

4.虎杖

5.鬱金

回答→5

【解説】

熱病の神昏、癲癇発狂の病態

熱病が進行し、熱邪が心包に侵入すると、意識障害(神昏)や、精神錯乱(癲癇発狂)などの重篤な症状が現れます。この病態は「熱入心包」と呼ばれ、血の熱を冷まし、精神を安定させる「涼血清心」の治療が不可欠です。

鬱金の効能と特徴

鬱金は、活血袪瘀薬に分類されますが、その性味は辛・苦、寒であり、活血作用の他に以下の重要な効能を持っています。

・涼血清心: 血液の熱を冷まし、心の熱を鎮めることで、意識障害や精神錯乱を改善します。

・行気解鬱: 気の滞りを解消し、鬱を改善します。

鬱金は、その寒の性質によって熱邪を冷まし、涼血清心の作用によって熱入心包の病態を治療することができます。また、活血作用も持つため、熱邪による瘀血の形成も防ぐことができます。

1.川芎

性味が辛温であるため、熱病の治療には適しません。

2.延胡索

性味が温であるため、熱病の治療には適しません。

3.牛膝

性味は平ですが、清心の効能はないため、神昏や癲癇の治療には向きません。

4.虎杖

性味は苦寒で、清熱解毒作用はありますが、清心作用は鬱金ほど強くないため、この病態の治療には鬱金の方がより適しています。

5.鬱金

性味が寒であり、涼血清心の効能を持つため、熱病による神昏や癲癇発狂の治療に最適な薬です。

問題 川芎は、( )痛を治療する要薬である。

回答→頭

【解説】

川芎の最大の特徴は、その昇散の性質にあります。薬効が体の下から上へ、特に頭部に作用しやすいため、頭痛の治療に特に優れています。

頭痛の原因は風邪の侵入、気の停滞、瘀血など様々ですが、川芎は以下の作用によって、これらの頭痛を広く治療します。

・頭目への上行: 薬効が頭部に届きやすく、頭部の気血の流れを改善します。

・袪風止痛: 外邪(風邪)による頭痛を治療します。

・活血理気: 気血の滞りによる頭痛を治療します。

このため、川芎は「頭痛の要薬」として知られており、様々な頭痛の治療に欠かせない生薬とされています。

問題 虎杖は瘀阻経( )・風湿痹痛・跌打損の治療に用いる。

回答→閉

【解説】

虎杖は、タデ科のオオイタドリの根茎を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血定痛: 血液の流れを良くし、痛みを鎮めます。

・清熱利湿: 体内の熱を冷まし、余分な水分を排出します。

・解毒: 体内の毒素を排出し、解毒します。

・化痰止咳: 痰を取り除き、咳を止めます。

「瘀阻経閉」とは、瘀血が原因で経絡が詰まり、月経が三ヶ月以上来ない状態(無月経)を指します。虎杖は、その活血袪瘀作用によって、この瘀血による経絡の詰まりを取り除き、月経を再開させる効果があるため、瘀阻経閉の治療に用いられます。

問題 沢蘭は瘀血を伴う産( )の小便不利・身面浮腫の治療に用いる。

回答→後

【解説】

沢蘭は、キク科のヒメジョオンの全草を用いる活血袪瘀薬です。その主要な効能は以下の通りです。

・活血袪瘀: 血液の流れを良くし、瘀血を散らします。

・行水消腫: 水液の代謝を促し、むくみ(水腫)を解消します。

沢蘭の大きな特徴は、活血作用と行水作用を併せ持つことです。これにより、瘀血と水分の停滞が同時に生じている病態に特に効果を発揮します。

産後は、出血や体力の消耗により、気虚や腎陽虚、そして瘀血などが生じやすい状態です。このため、水分代謝が悪くなり、排尿困難(小便不利)やむくみ(身面浮腫)が現れることがあります。

ポイント

・沢蘭と益母草の比較: 同じ活血薬であり、産後の婦人病に用いられる益母草も活血と利尿の作用を持ちますが、沢蘭は特に行水消腫の作用に強みがあります。

・産後の病態: 産後の小便不利の原因は、気虚、腎陽虚、瘀血など様々ですが、沢蘭は特に瘀血が原因である場合に適しています。

問題 行気解鬱、利胆清心、活血の効能がある薬はどれか?

1.竹葉

2.香附子

3.鬱金

4.丹参

5.茵蔯蒿

回答→3

【解説】

1.竹葉

清熱瀉火薬で、清熱除煩・生津・利尿の効能があります。

2.香附子

理気薬で、疏肝理気・調経止痛の効能があります。

3.鬱金

活血袪瘀薬で、行気解鬱、利胆清心、活血の効能があります。問題文のすべての効能を兼ね備えています。

4.丹参

活血袪瘀薬で、活血袪瘀・涼血消癰・養血安神の効能があります。

5.茵蔯蒿

利水滲湿薬で、清利湿熱・退黄疸の効能があります。

問題 丹参の効能ではないのはどれか?

1.活血祛瘀

2.清心安神

3.行気開竅

4.清熱消腫

5.涼血止痛

回答→3

【解説】

丹参は活血袪瘀薬で、活血袪瘀・涼血消癰・養血安神の効能があります。

1.活血祛瘀

血の巡りを良くし、停滞した瘀血を解消する、丹参の最も中心的な効能です。

2.清心安神

丹参は心に帰経し、心を清め、血を養うことで精神を安定させます。心は五行で火に属し、血脈を主ります。丹参は「血」と「心」の両方に作用するため、熱を伴う心血瘀阻による病証の治療に非常に適しています。

4.清熱消腫

「涼血消腫」の働きを指します。血の熱を冷まし、化膿性の腫れ物(癰)を消散させます。この効能は、頸癰や乳癰など、体表の化膿性疾患(外癰)の治療に用いられます。

5.涼血止痛

血の熱を冷まし、血の停滞を改善することで痛みを和らげます。特に血瘀と血熱が同時に存在する病態の痛みに適しています。

ポイント

・丹参は単独では強い行気作用を持たないため、気滞を伴う病態では、必ず理気薬(例えば、木香、陳皮など)と組み合わせて使用する必要があります。

・この問題は、丹参の活血作用が「血」と「心」に特化しており、行気や開竅といった他の薬効グループの作用とは区別されることを正確に理解しているかを問うものです。

問題 破血袪瘀だけでなく、行気止痛もできる薬はどれか?

1.桃仁

2.莪朮

3.没薬

4.紅花

5.益母草

回答→2

【解説】

1.桃仁ー活血袪瘀・潤腸通便

2.莪朮ー破血袪瘀・行気止痛

3.没薬ー活血止痛・消腫生肌

4.紅花ー活血袪瘀・通経

5.益母草ー活血袪瘀・利尿消腫

問題 行気解鬱、利胆清心、活血の効能がある薬はどれか?

1.竹葉

2.香附子

3.鬱金

4.丹参

5.茵蔯蒿

回答→3

【解説】

1.竹葉(清熱瀉火薬)ー清熱除煩・生津・利尿

2.香附子(理気薬)ー疏肝理気・調経止痛

3.鬱金(活血袪瘀薬)ー行気解鬱、利胆清心、活血

4.丹参(活血袪瘀薬)ー活血袪瘀・涼血消癰・養血安神

5.茵蔯蒿(利水滲湿薬)ー清利湿熱・退黄疸

問題 活血調経、袪瘀止痛、清心除煩、涼血消癰の効能をもつ薬はどれか?

1.牛膝

2.鬱金

3.益母草

4.川芎

5.丹参

回答→5

【解説】

1.牛膝ー活血袪瘀・補肝腎・強筋骨・利尿通淋・引血下行

2.鬱金ー活血止痛・行気解鬱・涼血清心・利胆退黄

3.益母草ー活血袪瘀・利尿消腫

4.川芎ー活血行気・袪風止痛

5.丹参ー活血袪瘀・涼血消癰・養血安神

問題 血熱による吐血、衄血、尿血、婦女倒経の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.川芎

2.丹参

3.鬱金

4.紅花

5.延胡索

回答→3

【解説】

血熱による出血には、熱を冷ます涼性の性質を持つ生薬が不可欠です。選択肢の中で、涼性でありながら、活血作用と行気作用を併せ持ち、特に肝鬱化熱が原因の出血に適しているのは、鬱金のみです。

ポイント

・活血薬は通常止血作用を持ちませんが、鬱金と牛膝は例外的に、血熱による出血を治療できる効能を併せ持ちます。

効能一覧(⚫︎温性、⚫︎寒性、⚫︎微寒性、⚫︎平性、_毒、)

止血薬

・大薊 ー涼血止血・散瘀消癰

・小薊 ー涼血止血・解毒消腫(兼利尿)

・地揄 ー涼血止血・解毒斂瘡(火傷の必須薬)

・苧麻根ー涼血止血・清熱安胎・利尿・解毒

・紫珠 ー収斂止血・解毒療瘡

・白茅根ー涼血止血・清熱利尿

・槐花 ー涼血止血(槐角は潤腸通便も可)

・側柏葉ー涼血止血・袪痰止咳

・仙鶴草ー収斂止血・止痢・殺虫

・白芨 ー収斂止血・消腫生肌(肺・胃の出血の治療)

・棕櫚炭ー収斂止血

・血余炭ー止血散瘀・補陰利尿

・三七 ー化瘀止血・活血定痛(血を止めても瘀を残さない)

・茜草 ー涼血止血(生は活血袪瘀も)

・蒲黄 ー収渋止血・行血袪瘀(血を止めても瘀を残さない)

・花蕊石ー止血・化瘀

・艾葉 ー温経止血・散瘀止痛

・灶心土ー温中止血・止嘔・止瀉

・羊蹄 ー涼血止血・殺虫療癬

・藕節 ー収斂止血

活血薬

・川芎 ー活血行気・袪風止痛(頭痛の要薬)

・乳香 ー活血止痛・消腫生肌

・没薬 ー活血止痛・消腫生肌

・延胡索ー活血・行気・止血(醋制で止血・止痛効果が増強)

・鬱金 ー活血止痛・行気解鬱・涼血清心・利胆退黄

・姜黄 ー破血行気・通経止痛

・莪朮 ー破血袪瘀・行気止痛

・三棱 ー破血袪瘀・行気止痛

・丹参 ー活血袪瘀・涼血消癰・養血安神

・虎杖 ー活血定痛・清熱利湿・解毒・化痰止咳

・益母草ー活血袪瘀・利尿消腫(清熱解毒もできる)(婦人薬の常用)

・鶏血藤ー行血補血・舒筋活絡

・桃仁 ー活血袪瘀・潤腸通便

・紅花 ー活血袪瘀・通経

・五霊脂ー活血止痛・化瘀止血

・牛膝 ー活血袪瘀・補肝腎・強筋骨・利尿通淋・引血下行

・穿山甲ー活血通経・下乳・消腫排膿

・䗪虫 ー破血逐瘀・続筋接骨

・水蛭 ー破血逐瘀

・虻虫 ー破血逐瘀

・降香 ー活血散瘀・止血定痛

・沢蘭 ー活血袪瘀・行水消腫

・月季花ー活血調経

・凌霄花ー活血破瘀・涼血袪風

・自然銅ー散瘀止痛・接骨療傷

・王不留行ー活血通経・下乳

・劉寄奴ー破血通経・散瘀止痛

・蘇木 ー活血通経・袪瘀止痛

・乾漆 ー破血袪瘀・通経・殺虫

コメントを残す