問題 梅核気の治療に適するのはどれか。

1.天南星

2.枳実

3.旋覆花

4.半夏

回答→4

【解説】

半夏のサトイモ科のカラスビシャクの根茎の外皮を除去し乾燥したもの。効能は燥湿化痰・降逆止嘔・消痞散結である。まず大切なのは半夏は燥湿を以て化痰止咳に働くので、湿痰の治療の要薬であること。また性味が辛・温・有毒ということである。そして辛散消痞・化痰散結の効能で胸脘痞悶、梅核気、癭瘤痰核の治療にも適する。

問題 風痰が経絡を阻滞した場合に適した生薬はどれか。

1.天南星

2.半夏

3.白前

4.白芥子

回答→1

【解説】

天南星はサトイモ科のテンナンショウの乾燥根茎を用いたもの。効能は燥湿化痰・袪風止痙である。ポイントは風痰の治療に優れているということ。

問題 白附子が治療に適さないのはどれか。

1.顔面麻痺

2.亡陽証

3.毒蛇咬傷

4.破傷風証

回答→2

【解説】

白附子の効能は燥湿化痰・袪風止痙・解毒散結である。特徴は薬性を上行に誘導するほか、風痰壅盛による顔面麻痺、毒蛇咬傷、破傷風証、痰核・瘰癧の治療にも適すること。

問題 礞石の効能を答えよ。

回答→下気消痰・平肝鎮驚

【解説】

礞石(青礞石)は下気消痰で実証の頑痰・老痰、気逆喘咳の治療に適し、また平肝鎮驚の効能で、驚癇を治療する良薬でもある。化痰薬で平肝ができるのは礞石だけ。

問題 竹筎の効能を答えよ。

回答→清熱化痰・除煩止嘔

【解説】

竹筎は清熱化痰・除煩止嘔の効能で肺熱による痰熱咳嗽や痰火内擾(たんかないじょう)の治療に適する。また胆火が痰を挟む胆火内擾や、胃熱嘔逆の治療も可。

問題 胆南星の適応証でないのはどれか。

1.痰熱痞満

2.痰熱神昏

3.痰熱驚風

4.痰熱癲狂

回答→1

【解説】

胆南星は天南星に胆汁を加えて炮制したものである。それにより性が苦涼となり清化熱痰・熄風定驚に働く。ポイントは天南星では性質が温燥なので湿痰の治療だが、胆南星は苦涼で痰熱の病証に用いることになること。

問題 清肺化痰・利気寛胸・潤肺化痰・滑腸通便の効能をもつのはどれか。

1.川貝母

2.浙貝母

3.栝楼

4.前胡

回答→3

【解説】

栝楼(瓜楼)は清肺化痰・利気寛胸・潤肺化痰・滑腸通便の効能をもつので、肺熱による咳嗽、痰が濃くて喀出しにくいものに適する。

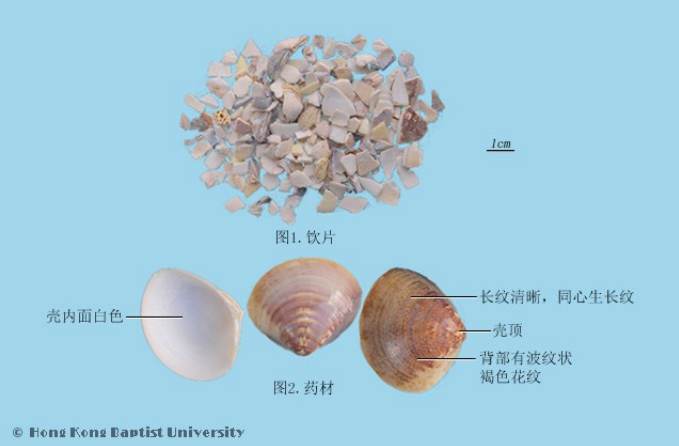

問題 海蛤殻の効能でないのはどれか。

1.軽堅散結

2.利水

3.制酸止痛

4.平肝鎮驚

回答→4

【解説】

海蛤殻の効能は清肺化痰・軽堅散結である。その他に利尿作用、煅用(たんよう)すれば制酸止痛もできる。

問題 旋覆花の効能はどれか。

1.清肺化痰・軽堅散結

2.清熱化痰・除煩止嘔

3.消痰行水・降気止嘔

4.燥湿化痰・降逆止嘔・消痞散結

回答→3

【解説】

旋覆花の効能は消痰行水・降気止嘔である。

止咳平喘薬で止嘔を兼ねるのは半夏・旋覆花・竹筎である。

1.清肺化痰・軽堅散結ー海蛤殻

2.清熱化痰・除煩止嘔ー竹筎

3.消痰行水・降気止嘔ー旋覆花

4.燥湿化痰・降逆止嘔・消痞散結ー半夏

問題 白芥子の効能はどれか。

1.燥湿化痰・袪風止痙・解毒散結

2.温肺袪痰・利気散結・通絡止痛

3.清肺化痰・利気寛胸

4.清熱化痰・開鬱散結・潤肺止咳

回答→2

【解説】

白芥子はアブラナ科のシロガラシの種子を乾燥したもので、マスタードの原料でもある。

効能は温肺袪痰・利気散結・通絡止痛で、痰湿が経絡を阻んで起った肢体関節の疼痛や痺れの治療に用いられる。

1.燥湿化痰・袪風止痙・解毒散結ー白附子

2.温肺袪痰・利気散結・通絡止痛ー白芥子

3.清肺化痰・利気寛胸ー栝楼皮(栝楼仁は潤肺化痰・滑腸通便)

4.清熱化痰・開鬱散結・潤肺止咳ー川貝母

問題 性味が苦辛平で、帰経が肺であるのはどれか。

1.桔梗

2.皂莢

3.旋覆花

4.前胡

回答→1

【解説】

桔梗はキキョウ科のキキョウの根を乾燥したもの。効能は開宣肺気・袪痰・排膿で、性味が平であるので肺熱・肺寒を問わず多痰咳嗽の治療に使えるのが特徴である。

問題 痰涎壅滞・咳嗽喘促・浮腫・小便不利の治療に適しているのはどれか。

1.蒂藶子

2.桑白皮

3.蘇子

4.白果

回答→1

【解説】

蒂藶子の効能は瀉肺平喘・利水消腫である。(桑白皮は瀉肺平喘・利尿消腫)

問題 蘇子の効能はどれか。

1.化痰止咳・和胃降逆

2.潤肺下気

3.瀉肺平喘・利尿消腫

4.止咳平喘・潤腸通便

回答→4

【解説】

蘇子の効能は止咳平喘・潤腸通便である。

降気を以て止咳平喘に働く。杏仁も同じ効能である。

問題 滅虱殺虫の効能があるのはどれか。

1.桑白皮

2.百部

3.紫苑

4.貝母

回答→2

【解説】

百部の効能は潤肺止咳・滅虱(めつしつ)殺虫である。

問題 桑白皮の効能はどれか。

1.止咳平喘・潤腸通便

2.瀉肺平喘・利尿消腫

3.化痰止咳・和胃降逆

4.斂肺平喘・収渋止帯

回答→2

【解説】

1.止咳平喘・潤腸通便ー蘇子

2.瀉肺平喘・利尿消腫ー桑白皮

3.化痰止咳・和胃降逆ー枇杷葉

4.斂肺平喘・収渋止帯ー白果

問題 杏仁の効能はどれか?

1.開宣肺気 祛痰排膿

2.瀉肺平喘 利水消腫

3.止咳平喘 潤腸通便

4.斂肺平喘 收渋止帯

5.潤肺止咳 殺虫滅虱

回答→3

【解説】

杏仁は、バラ科のアンズの種子を用いる止咳平喘薬です。その主要な効能は、止咳平喘と潤腸通便です。

杏仁の最大の特徴は、その性味(苦、微温)からくる「苦泄降肺」という作用です。これは、苦味によって上逆した肺気を降ろす作用を指します。咳や喘息は肺気が上逆することで生じるため、杏仁は肺気上逆による病態の治療に特に優れています。また、潤腸作用も持ち、便秘の改善にも効果を発揮します。

1.開宣肺気 祛痰排膿

この効能は、桔梗が持っています。

2.瀉肺平喘 利水消腫

この効能は、葶藶子が持っています。

3.止咳平喘 潤腸通便

この効能は、杏仁と蘇子が持っています。

4.斂肺平喘 收渋止帯

この効能は、白果が持っています。

5.潤肺止咳 殺虫滅虱

この効能は、百部が持っています。

問題 竹茹の効能はどれか?

1.清熱化痰 除煩止嘔

2.清熱化痰 清心定驚

3.清熱化痰 利気寛胸

4.清熱化痰 活血散結

5.清熱化痰 軟堅散結

回答→1

【解説】

竹茹は、イネ科の淡竹の茎の真ん中の青い層を取り除いた、白い薄片を用いる清熱化痰薬です。その主要な効能は、清熱化痰、除煩止嘔です。

竹茹は、痰熱が胆、肺、心に影響して生じる病態に幅広く用いられます。肺に影響すれば痰熱咳嗽、心に影響すれば痰熱内擾となり、それぞれ咳嗽や不眠、動悸などの症状が現れます。

1.清熱化痰 除煩止嘔

この効能は、竹茹が持っています。

2.清熱化痰 清心定驚

この効能は、天竹黄が持っています。清心作用が強く、小児のひきつけ(驚風)などに用いられます。

3.清熱化痰 利気寛胸

この効能は、括楼が持っています。胸のつかえを改善し、気の巡りを良くします。

4.清熱化痰 活血散結

この効能を持つ生薬は存在しません。

5.清熱化痰 軟堅散結

この効能は、浮海石、海蛤殻などが持っています。熱を冷まし、痰を取り除きながら、硬いしこりを柔らかくして散らす作用があります。

問題 肺熱で咳嗽、粘稠黄痰、吐き出しにくい治療に選ぶべき薬はどれか?

1.黄芩

2.天花粉

3.栝楼

4.貝母

5.竹筎

回答→3

【解説】

栝楼は、ウリ科のキカラスウリの果実を用いる清熱化痰薬です。その主要な効能は、清熱化痰と通利肺気です。

「肺熱で咳嗽、粘稠黄痰、吐き出しにくい」という症状は、痰熱が肺にこもり、肺の気の通り道が妨げられている状態(痰熱内結)を反映しています。治療には、熱を冷まし痰を取り除くだけでなく、肺の気の巡りを良くして痰をスムーズに排出させる必要があります。

栝楼は、この両方の効能を併せ持つため、この病態に最適な選択肢です。特に「吐き出しにくい」という症状は、肺気の不利を反映しており、通利肺気の効能を持つ栝楼を選ぶ最大の理由となります。

1.黄芩

清熱燥湿薬で、肺熱の治療に優れますが、化痰や通利肺気の作用は強くありません。

2.天花粉

清熱瀉火薬で、栝楼の根です。痰熱壅肺に用いますが、化痰や通利肺気の効果は栝楼より劣ります。

3.栝楼

清熱化痰と通利肺気の効能を持ち、肺に痰熱内結のある状態の治療に非常に適しています。

4.貝母

化痰薬で、清熱化痰の作用は強いですが、通利肺気の作用は栝楼より弱いです。

5.竹筎

化痰薬で、清熱化痰の効能がありますが、通利肺気の作用は強くありません。

ポイント

・「吐き出しにくい」症状の重要性: この症状は、単なる痰熱だけでなく、痰によって肺の気の通り道が塞がれていることを示しています。この状態を改善するには、清熱化痰だけでなく、通利肺気の効能が必須です。

・栝楼と貝母の比較: どちらも清熱化痰の効能がありますが、肺の気の巡りを良くして痰の排出を助けるという点では、栝楼の方が優れています。

問題 半夏の効能の特徴はどれか?

1.経絡風痰の治療に優れている

2.脾胃湿痰の治療に優れている

3.筋膜寒痰の治療に優れている

4.胸膈熱痰の治療に優れている

5.瘰癧痰核の治療に優れている

回答→2

【解説】

半夏は、サトイモ科のカラスビシャクの塊茎を用いる化痰止咳薬です。その最大の特徴は、燥湿化痰の作用にあります。

痰には様々な種類がありますが、半夏は特に「湿痰」の治療に優れています。湿痰は、脾胃の運化機能が低下することで生じ、白い粘り気のある痰として現れます。半夏は、その温燥の性質によって脾胃の湿を取り除き、痰の根本を治療することで効果を発揮します。

この作用により、半夏は脾胃に湿痰が停滞して生じる痰湿困脾(食欲不振、胸のつかえなど)や、寒飲嘔吐などの病態に非常に効果的です。

1.経絡風痰の治療に優れている

この効能は、天南星が持っています。風邪と痰が経絡に停滞して生じる麻痺や痙攣などの治療に適しています。

2.脾胃湿痰の治療に優れている

この効能は、半夏が持っています。温燥の性質で脾胃の湿を取り除き、痰の発生源を断ちます。

3.筋膜寒痰の治療に優れている

この効能は、白芥子が持っています。温裏散寒の作用で、筋肉や筋膜に停滞した冷たい痰を取り除きます。

4.胸膈熱痰の治療に優れている

この効能は、栝楼が持っています。清熱化痰作用で、胸部の熱痰を解消します。

5.瘰癧痰核の治療に優れている

この効能は、貝母、牡蠣、元参、白附子などが持っています。これらは、痰が固まってできたリンパ節の腫れやしこり(瘰癧、痰核)を治療します。

ポイント

・半夏の温燥作用: 半夏は、その温かい性質と乾燥させる作用によって、体内の余分な水分(湿)を取り除き、痰を化します。

・痰の種類と生薬の使い分け: 痰には、湿痰、熱痰、燥痰など様々な種類があり、それぞれに適した生薬があります。半夏は湿痰に、栝楼は熱痰に、貝母は燥痰に適しています。

・半夏の毒性: 半夏には毒性があるため、必ず炮製(加工)してから使用する必要があります。生で使うことはありません。

問題 蘇子が咳喘を治療する主な機序はどれか?

1.清肺熱

2.温肺寒

3.降肺気

4.宣肺気

5.斂肺気

回答→3

【解説】

蘇子は、シソ科のエゴマの種子を用いる止咳平喘薬です。その主要な効能は、止咳平喘と潤腸通便です。

咳や喘息は、肺気が上逆して生じることが多いです。蘇子の性味は辛・温であり、その最大の特徴は、肺気を下ろす「降下」の作用にあります。これにより、上逆した肺気を正常な流れに戻し、咳や喘息を鎮めることができます。特に、気を下ろすことで痰をスムーズに排出させる効果(降気消痰)に優れています。

1.清肺熱

この作用機序は、黄芩や石膏などが持っています。熱を冷ますことで、熱が原因の咳喘を治療します。

2.温肺寒

この作用機序は、乾姜や細辛などが持っています。体を温めることで、寒さが原因の咳喘を治療します。

3.降肺気

この作用機序は、蘇子、杏仁、厚朴などが持っています。上逆した肺気を下ろすことで、咳や喘息を治療します。

4.宣肺気

この作用機序は、麻黄や桔梗などが持っています。肺の気を発散させ、巡りを良くすることで、咳を治療します。

5.斂肺気

この作用機序は、五味子などが持っています。肺気を収斂ことで、虚弱な咳や喘息を治療します。

ポイント

・蘇子は辛温の性質を持つため、肺寒による咳喘には適していますが、肺熱を伴う場合は単独での使用は避け、清熱薬と配合する必要があります。

・蘇子は杏仁と同様に、止咳平喘と潤腸通便の効能を併せ持つ生薬です。

問題 白附子の効能はどれか?

1.消癰散結

2.消痞散結

3.軟堅散結

4.消腫散結

5.解毒散結

回答→5

【解説】

白附子は、サトイモ科のハンの種子を用いる化痰止咳薬です。その主要な効能は、燥湿化痰、祛風止痙、解毒散結です。

白附子の最大の特徴は、この解毒散結の効能にあります。この作用により、毒蛇に咬まれた際の治療や、痰が固まってできたしこり(瘰癧・痰核)の治療に用いられます。

1.消癰散結

この効能は、連翹、蒲公英、山慈菇などが持っています。熱毒による腫れ物(癰)を消し、しこりを散らす作用です。

2.消痞散結

この効能は、半夏が持っています。胸や腹部のつかえ(痞)を消し、しこりを散らす作用です。

3.軟堅散結

この効能は、浮海石、海蛤殻、牡蛎、鼈甲などが持っています。硬いしこりを柔らかくして散らす作用です。

4.消腫散結

この効能は、蒲公英、橘絡、商陸などが持っています。腫れを消し、しこりを散らす作用です。

5.解毒散結

この効能は、白附子、葱白、牛蒡子、板藍根、全蝎、蜈蚣、白僵蚕などが持っています。毒を解き、しこりを散らす作用です。白附子の持つ主要な効能の一つです。

ポイント

・白附子の毒性: 白附子は炮製(加工)しなければ毒性があるため、使用には注意が必要です。

・他の生薬との比較: 同じ「散結」の効能を持つ生薬でも、その作用機序や治療対象が異なります。白附子は「解毒」を伴うのが特徴です。

問題 天南星の効能の特徴はどれか?

1.経絡風痰を祛すのに優れている

2.筋膜寒痰を祛すのに優れている

3.肺中熱痰を祛すのに優れている

4.脾胃湿痰を祛すのに優れている

5.胸膈熱痰を祛すのに優れている

回答→1

【解説】

天南星は、サトイモ科のテンナンショウ属の塊茎を用いる化痰止咳薬です。その主要な効能は、燥湿化痰、祛風止痙です。

天南星の最大の特徴は、風邪と痰が経絡に停滞して生じる「経絡風痰」を治療するのに優れている点です。経絡風痰は、手足の痺れ、半身不随、顔面麻痺などの症状を引き起こします。天南星は、燥湿化痰と祛風止痙の作用によって、この病態を根本から治療します。

1.経絡風痰を祛すのに優れている

この効能は、天南星の特徴です。

2.筋膜寒痰を祛すのに優れている

この効能は、白芥子の特徴です。筋膜に停滞した冷たい痰を取り除く作用に優れています。

3.肺中熱痰を祛すのに優れている

この効能は、竹瀝の特徴です。肺の熱と痰を治療するのに優れています。

4.脾胃湿痰を祛すのに優れている

この効能は、半夏の特徴です。脾胃の湿を取り除き、痰の根本を治療する作用に優れています。

5.胸膈熱痰を祛すのに優れている

この効能は、栝楼などの特徴です。胸部の熱と痰を取り除く作用に優れています。

問題 礞石の効能でないのはどれか?

1.下気

2.消痰

3.活血

4.平肝

5.鎮驚

回答→3

【解説】

礞石は、ケイ酸塩鉱物である緑泥石片岩などを用いる化痰薬です。その主要な効能は、下気消痰、平肝鎮驚です。

礞石の最大の特徴は、その重い性質によって、しつこい痰を降ろす強力な鎮静作用があることです。特に、頑固で治りにくい痰(老痰)や、痰が原因で生じるめまいや動悸、痙攣などの病態に用いられます。

ポイント

・礞石の特異性: 礞石は化痰薬の中で唯一平肝の効能を持ちます。

・活血の効能: 化痰薬の中で活血の効能を持つのは、皂角刺だけです。

問題 桔梗が優れているのはどれか?

1.開宣肺気 祛痰排膿

2.瀉肺平喘 利水消腫

3.降気止咳平喘 潤腸通便

4.斂肺平喘 收渋止帯

5.潤肺下気 化痰止咳

回答→1

【解説】

桔梗は、キキョウ科のキキョウの根を用いる化痰薬です。その主要な効能は、開宣肺気、祛痰排膿です。

1.開宣肺気 祛痰排膿

この効能は、桔梗が優れている効能です。特に、肺癰の潰膿期において、膿を排出させるために用いられます。

2.瀉肺平喘 利水消腫

この効能は、葶藶子が優れています。肺の熱を瀉し、喘息を平定し、利尿作用も持ちます。

3.降気止咳平喘 潤腸通便

この効能は、杏仁が優れています。上逆した肺気を降ろし、咳や喘息を鎮め、腸を潤す作用を持ちます。

4.斂肺平喘 收渋止帯

この効能は、白果が優れています。肺気を収斂させて、虚弱な咳や喘息を鎮め、おりものなどを止める作用があります。

5.潤肺下気 化痰止咳

この効能は、款冬花が優れています。肺を潤し、気を下ろして咳や痰を治療します。

ポイント

・桔梗の特異性: 桔梗は、その作用が上向きであり、肺の気を巡らせることに優れています。これにより、他の多くの止咳薬とは異なる機序で咳喘を治療します。

・肺癰の治療: 開宣肺気、祛痰排膿の効能により、肺癰の潰膿期(膿が破れて排出される時期)の治療に特に用いられます。

・「補土生金」: 桔梗は、脾の昇清作用を強めることで、脾の力を借りて肺の機能を助ける「補土生金」の働きにも役立ちます。

問題 栝楼皮の効能はどれか

1.清熱化痰 除煩止嘔

2.清熱化痰 清心定驚

3.清熱化痰 利気寛胸

4.清熱化痰 活血散結

5.清熱化痰 軟堅散結

回答→3

【解説】

栝楼は、ウリ科のキカラスウリの果実を用いる化痰薬です。その主要な効能は、清熱化痰と潤燥、そして利気寛胸です。

1.清熱化痰 除煩止嘔

この効能は、竹茹が持っています。

2.清熱化痰 清心定驚

この効能は、天竹黄が持っています。

3.清熱化痰 利気寛胸

この効能は、栝楼が持っています。特に痰熱による胸のつかえ(胸膈熱痰など)や痛みに適しています。

4.清熱化痰 活血散結

この効能を持つ生薬は存在しません。

5.清熱化痰 軟堅散結

この効能は、浮海石や海蛤殻などが持っています。

ポイント

・栝楼は、単なる清熱化痰薬ではなく、胸部の気の滞りを改善する利気寛胸の作用を併せ持つことが大きな特徴です。

・痰熱が原因で生じる胸部のつかえや、心下のつかえ(結胸)には、この効能が特に重要となります。

・栝楼仁は果実の中の種子で、潤腸通便の作用が優れています。このように、生薬の部位によって効能が異なる場合があることにも注意が必要です。

問題 胆南星の適応証でないのはどれか?

1.痰熱咳嗽

2.痰熱神昏

3.痰熱驚風

4.痰熱癲狂

5.痰熱痞満

回答→5

【解説】

胆南星は、生の天南星を牛の胆汁で加工(炮製)したものです。この加工によって、天南星の温燥な性質が苦涼に変わり、熱を冷ます作用が加わります。その主要な効能は、清化熱痰、熄風定驚です。

この効能により、胆南星は痰熱が原因で生じる重篤な症状、特に精神・神経系の病態に優れています。痰熱が心に影響して意識障害(神昏)を引き起こしたり、経絡に影響して痙攣やひきつけ(驚風)、錯乱(癲狂)を引き起こしたりする場合に用いられます。また、痰熱による咳嗽にも効果があります。

痰熱痞満: 痞満(胸やみぞおちのつかえ)は、竹茹の治療病証であり、胆南星の主要な適応証ではありません。胆南星は、主に全身的な熱や精神・神経系の病態に用いられる生薬です。

ポイント

・胆南星の炮製: 天南星を胆汁で加工することで、性質が温から涼に変わり、熱性病の治療に適するようになります。

・天南星との違い: 天南星が経絡風痰(麻痺や痙攣)に優れるのに対し、胆南星は痰熱が原因で生じる意識障害や精神錯乱、ひきつけなどの重篤な病態に優れています。

問題 性味が辛温で、有毒の薬はどれか?

1.半夏

2.浙貝母

3.紫蘇子

4.桔梗

5.桑白皮

回答→1

【解説】

半夏は、サトイモ科の塊茎を用いる化痰薬です。その性味は辛・温です。

半夏の最大の特徴は、この燥湿作用と降逆止嘔作用に優れていることですが、有毒であることも重要な点です。生のままでは舌や喉を刺激し、麻痺を引き起こすことがあります。そのため、使用する際は必ず生姜などの他の生薬と組み合わせて炮製(加工)する必要があります。

1.半夏ー性味は辛・温で、有毒です。

2.浙貝母ー性味は苦・寒で、毒性はありません。

3.紫蘇子ー性味は辛・温で、毒性はありません。

4.桔梗ー性味は苦・辛・平で、毒性はありません。

5.桑白皮ー性味は甘・寒で、毒性はありません。

ポイント

・半夏の毒性: 半夏は、生のままでは毒性があるため、必ず炮製(加工)しなければなりません。生姜などと組み合わせることで毒性が緩和されます。

問題 風痰の治療に優れた薬はどれか?

1.天南星

2.白前

3.半夏

4.白芥子

5.旋覆花

回答→1

【解説】

風痰には、肝風と痰が結びついて生じる病態と、元々あった痰飲に風邪が加わって生じる病態の二つがあります。どちらも共通して、風邪の性質による症状(めまい、痙攣、麻痺など)が伴うのが特徴です。

1.天南星

燥湿化痰と祛風止痙の効能を持ち、特に経絡風痰の治療に優れています。

2.白前

痰湿による肺気壅実(肺気の詰まり)の治療に優れています。

3.半夏

温燥の性質で、寒飲や痰湿による嘔吐の治療に優れています。

4.白芥子

温裏散寒の作用で、痰湿による経絡阻滞(経絡の詰まり)の治療に優れています。

5.旋覆花

痰湿上逆(痰が上へ逆流すること)による咳やげっぷの治療に優れています。

ポイント

・天南星の特異性: 他の化痰薬が特定の部位(脾胃、胸膈)の痰に優れるのに対し、天南星は「経絡」に停滞した痰を取り除く作用に優れている点が、この問題の鍵となります。

問題 百部の効能はどれか?

1.開宣肺気 祛痰排膿

2.瀉肺平喘 利水消腫

3.止咳平喘 潤腸通便

4.斂肺平喘 收渋止帯

5.潤肺止咳 殺虫滅虱

回答→5

【解説】

1.開宣肺気 祛痰排膿

この効能は、桔梗が持っています。

2.瀉肺平喘 利水消腫

この効能は、葶藶子が持っています。

3.止咳平喘 潤腸通便

この効能は、杏仁、蘇子が持っています。

4.斂肺平喘 收渋止帯

この効能は、白果が持っています。

5.潤肺止咳 殺虫滅虱

この効能は、百部が持っています。

問題 杏仁と麻黄の共通効能はどれか?

1.平喘

2.発汗

3.利水

4.潤腸

5.燥湿

回答→1

【解説】

杏仁は、止咳平喘薬で、その主要な効能は止咳平喘と潤腸通便です。

麻黄は、辛温解表薬で、その主要な効能は発汗、平喘、利水です。

両者を配合することで、肺気の宣発と粛降のバランスを整え、風寒、風熱など様々なタイプの咳喘に対応できます。この組み合わせは、中医学の古典的な処方である「麻黄湯」などにも見られます。

問題 下記の白附子に関する表述で誤っているのはどれか?

1.薬性の上行を誘導するのに優れている

2.燥湿化痰の効能

3.毒蛇咬傷が治療できる

4.破傷風証の治療に優れている

5.回陽救逆の効能

回答→5

【解説】

白附子は、サトイモ科のハンの種子を用いる化痰止咳薬です。その主要な効能は、燥湿化痰、祛風止痙、解毒散結です。

白附子は、その薬効が上部に作用する性質に優れており、風痰が原因で生じる顔面麻痺や偏頭痛の治療に適しています。また、破傷風の治療にも優れています。

1.薬性の上行を誘導するのに優れている

これは白附子の特徴の一つです。薬効が上部に作用するため、顔面や頭部の病態に用いられます。

2.燥湿化痰の効能

これは白附子の主要な効能の一つです。

3.毒蛇咬傷が治療できる

これは白附子の解毒散結の効能に属します。

4.破傷風証の治療に優れている

白附子の祛風止痙の効能により、破傷風の痙攣を治療するのに適しています。

5.回陽救逆の効能

これは附子(トリカブトの根)の効能であり、白附子にはありません。「回陽救逆」とは、陽気が虚脱した重篤な状態を回復させる作用を指します。

ポイント

・「附子」と「白附子」の違い: 白附子は化痰薬であり、附子は温裏薬です。効能が全く異なるため、混同しないように注意が必要です。

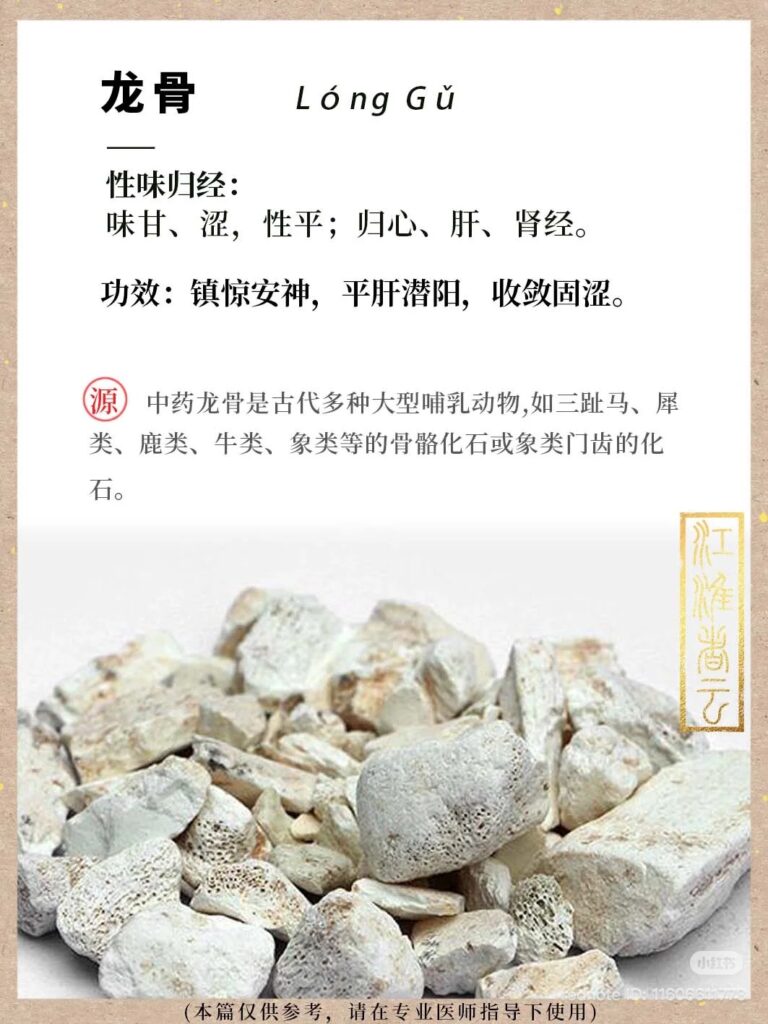

問題 総耳明目、納気平喘を兼ねる安神薬はどれか。

1.朱砂

2.磁石

3.琥珀

4.竜骨

回答→2

【解説】

磁石の効能は潜陽安神・聡耳明目・納気平喘である。

問題 心火亢盛による心神不寧の治療の要薬はどれか。

1.磁石

2.竜骨

3.朱砂

4.牡蠣

回答→3

【解説】

朱砂の効能は鎮心安神・清熱解毒である。

この清熱解毒もできることは特徴である。

問題 平肝潜陽・鎮静安神・収斂固渋の効能はどれか。

1.磁石

2.竜骨

3.朱砂

4.牡蠣

回答→2

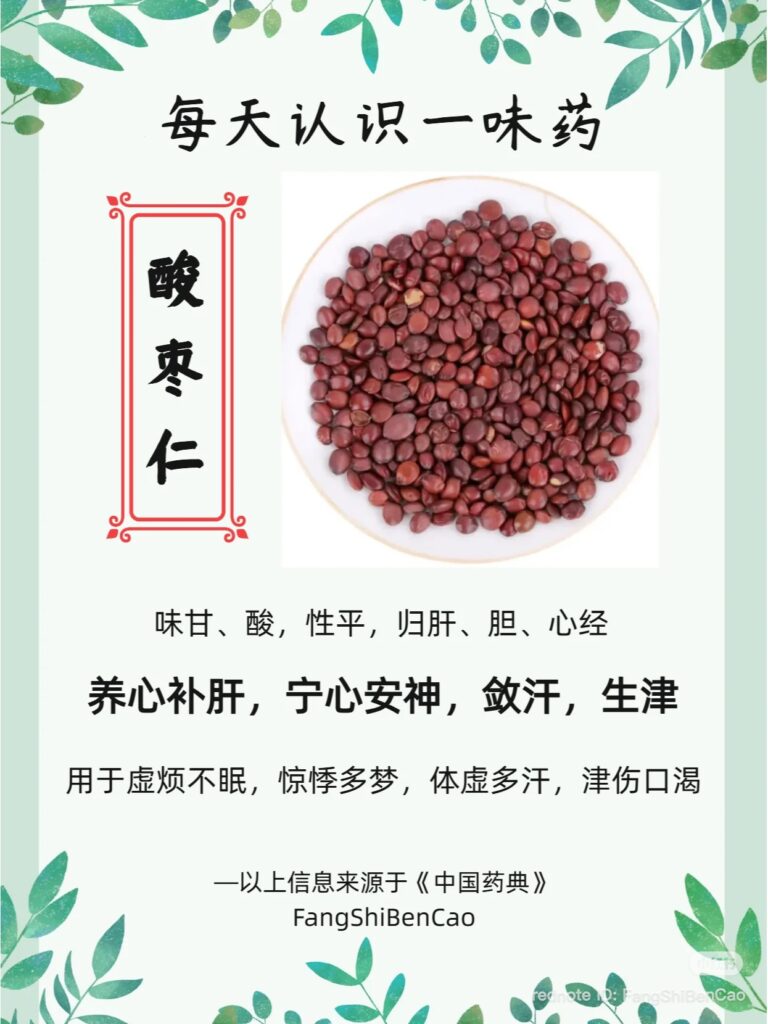

問題 養心安神・斂汗の効能はどれか。

1.磁石

2.酸棗仁

3.朱砂

4.牡蠣

回答→2

【解説】

酸棗仁の効能は養心安神・斂汗で、滋養の効能がある安神薬に属する。

問題 心肝血虚による失眠、驚悸、怔忡の治療に適するのはどれか。

1.磁石

2.酸棗仁

3.朱砂

4.牡蠣

回答→2

【解説】

酸棗仁は養心陰・益肝血を以て寧心安神に働くので、心肝血虚による失眠、驚悸、怔忡の治療に適する。

問題 利尿通淋を兼ねる安神薬はどれか。

1.琥珀

2.酸棗仁

3.朱砂

4.遠志

回答→1

【解説】

琥珀の効能は安驚安神・活血散瘀・利尿通淋である。

琥珀は衝服で、煎剤には入れない。

活血ができるのは合歓皮も。

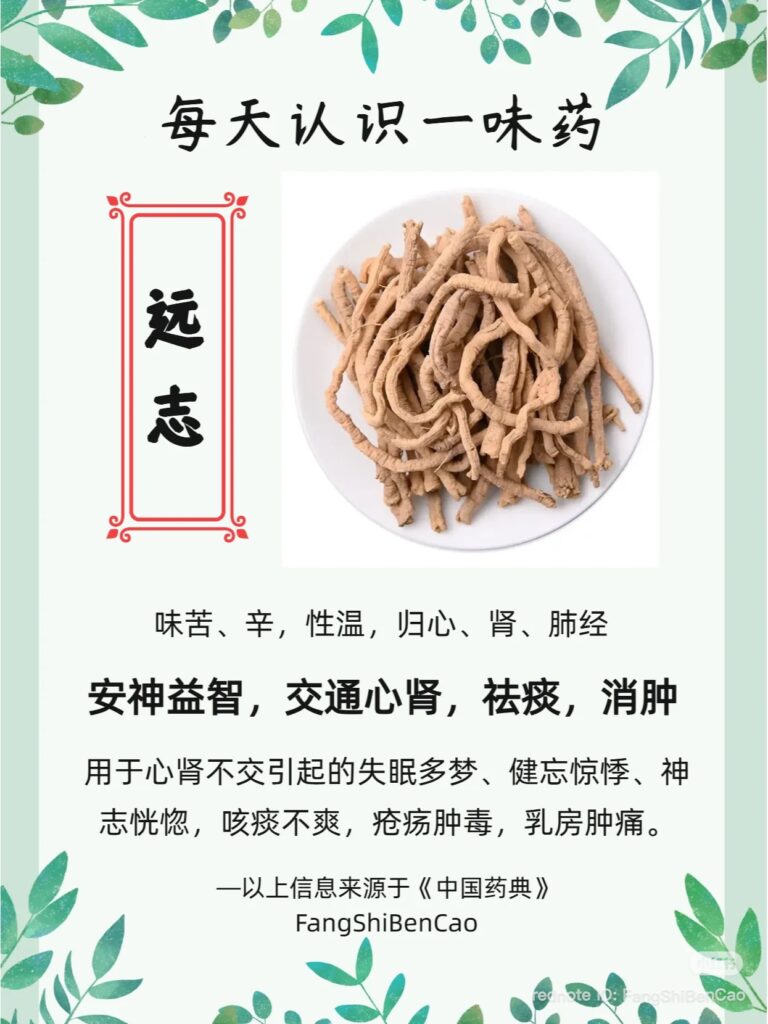

問題 遠志の効能を答えよ。

回答→寧心安神・袪痰開竅・消癰腫

【解説】

遠志の適応証は

・心神不安・驚悸・失眠・健忘

・炭阻心竅による精神錯乱、神志恍惚(こうこつ)、驚癇

・癰疽腫毒

※潰瘍あるいは胃炎の者には慎重に使用する必要あり。

問題 解鬱安神だけでなく、活血消腫もできる薬はどれか?

1.酸棗仁

2.合歓皮

3.柏子仁

4.遠志

5.香附子

回答→2

【解説】

合歓皮は、マメ科のネムノキの樹皮を用いる安神薬です。その主要な効能は、安神解鬱と活血消腫です。

合歓皮の最大の特徴は、精神的な安定作用と、活血消腫という物理的な作用を併せ持つことです。これにより、単なる不眠だけでなく、情志(感情)の不調が原因で生じる身体的な症状にも効果を発揮します。

1.酸棗仁

養心安神と斂汗(汗を止める)の効能があります。

2.合歓皮

解鬱安神と活血消腫の効能を持ちます。問題文の条件に合致します。

3.柏子仁

養心安神と潤腸通便の効能があります。

4.遠志

寧心安神、祛痰開竅(痰を取り除いて意識をはっきりさせる)、消癰腫の効能があります。

5.香附子

理気薬で、疏肝理気と調経止痛の効能があります。

ポイント

・安神薬の分類: 安神薬には、酸棗仁や柏子仁のように心を養う「養心安神」薬と、朱砂や竜骨のように重鎮作用を持つ「重鎮安神」薬などがあります。合歓皮は、解鬱という作用が加わるのが特徴です。

・合歓皮の特異性: 安神薬の中で、活血消腫の効能を兼ね備えるのは合歓皮だけです。この点が、他の安神薬との大きな違いとなります。

問題 心悸、失眠、多汗の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.遠志

2.酸棗仁

3.柏子仁

4.琥珀

5.磁石

回答→2

【解説】

酸棗仁は、クロウメモドキ科のサネブトナツメの種子を用いる安神薬です。その主要な効能は、養心安神と斂汗です。

心悸、失眠、多汗という三つの症状は、心と肝の血が虚弱になっている状態(心肝血虚)を反映していることが多く、酸棗仁は、これらの症状を同時に治療できる唯一の薬です。

1.遠志

心悸、失眠の治療はできますが、多汗を止める効能はありません。

2.酸棗仁

心悸、失眠の治療だけでなく、斂汗の効能により多汗も治療できます。問題文の条件に合致します。

3.柏子仁

心悸、失眠の治療はできますが、多汗を止める効能はありません。

4.琥珀

心悸、失眠の治療はできますが、多汗を止める効能はありません。

5.磁石

心悸、失眠の治療はできますが、多汗を止める効能はありません。

ポイント

・酸棗仁の特異性: 安神薬の中で、斂汗の効能を併せ持つのは酸棗仁だけです。この点が、他の安神薬との決定的な違いであり、この問題の鍵となります。

・酸棗仁の適用: 多汗を伴う心肝血虚による心神不安の治療に特に優れています。

問題 定驚安神だけでなく、活血散瘀、利尿通淋もできる薬はどれか?

1.琥珀

2.朱砂

3.磁石

4.竜骨

5.代赭石

回答→1

【解説】

琥珀は、松柏科植物の樹脂の化石を用いる安神薬です。その主要な効能は、定驚安神、活血散瘀、利尿通淋です。

朱砂、磁石、竜骨、代赭石、これらはすべて「重鎮安神薬」またはそれに類する重い鉱物・化石の生薬で、心を鎮める作用を持っていますが、それぞれ異なる特異的な効能も兼ね備えています。

1.琥珀ー定驚安神、活血散瘀、利尿通淋

2.朱砂ー定驚安神、清熱解毒

3.磁石ー定驚安神、平肝潜陽、聡耳明目

4.竜骨ー定驚安神、平肝潜陽、収斂固渋

5.代赭石ー平肝潜陽、降逆止血

ポイント

・琥珀の特異性: 琥珀は、安神薬の中で活血散瘀と利尿通淋の効能を併せ持つという点で、他の安神薬と区別されます。これにより、精神的な病態だけでなく、瘀血や排尿困難を伴う病態にも応用できます。

問題 琥珀の正しい用法はどれか?

1.久煎

2.包煎

3.砕いて、先煎する

4.後下

5.以上どれも当てはまらない

回答→5

【解説】

琥珀は煎じると溶けてしまう性質があるため、通常は煎じずに細かく砕いてから、煎じ液に混ぜて服用します。この服用方法を「衝服」と言います。

1.久煎

長時間煎じるべき生薬の用法です。附子、竜骨、牡蠣など、重くて有効成分が溶け出しにくい生薬に用いられます。

2.包煎

布袋に包んで煎じるべき生薬の用法です。辛夷、車前子、海金砂など、細かい粉末や毛がある生薬に用いられます。

3.砕いて、先煎する

他の生薬より先に煎じるべき生薬の用法です。石膏など、硬くて有効成分が溶け出しにくい生薬に用いられます。

4.後下

他の生薬が煎じ終わる直前に加えるべき生薬の用法です。砂仁、白豆蔲など、香りが飛びやすい生薬に用いられます。

ポイント

・「衝服」の概念: 衝服は、煎じることで有効成分が壊れたり、溶けすぎてしまったりする生薬に適用される特別な用法です。琥珀の他に、天竺黄、竹瀝、羚羊角、阿膠なども衝服すべき生薬として知られています。

問題 鎮驚安神、平肝潜陽、收斂固渋の効能がある薬はどれか?

1.代赭石

2.竜骨

3.朱砂

4.磁石

5.石決明

回答→2

【解説】

竜骨は、大型哺乳動物の化石化した骨を用いる重鎮安神薬です。その主要な効能は、鎮驚安神、平肝潜陽、そして収斂固渋です。

1.代赭石

平肝潜陽と降逆止血の効能がありますが、収斂固渋の効能はありません。主に上逆した気を下ろす目的で用いられます。

2.竜骨

鎮驚安神、平肝潜陽、収斂固渋の効能をすべて持ちます。問題文の条件に合致します。

3.朱砂

鎮心安神と清熱解毒の効能がありますが、平肝潜陽や収斂固渋の効能はありません。

4.磁石

潜陽安神、聡耳明目、納気平喘の効能がありますが、収斂固渋の効能はありません。主に耳や目の症状を伴う場合に用いられます。

5.石決明

平肝潜陽と清肝明目の効能がありますが、鎮驚安神や収斂固渋の効能はありません。

ポイント

・竜骨の多面性: 竜骨は、精神的な症状だけでなく、体液の漏出を伴う症状にも応用できる点が重要です。

・他の安神薬との比較: 朱砂は心火、磁石は腎陰虚による症状、竜骨は体液漏出を伴う心神不安にそれぞれ優れています。このように、同じ「安神」薬でも、個々の生薬が持つ特異的な効能を理解することが、適切な選択の鍵となります。

問題 潤腸通便の効能をもつ薬はどれか?

1.酸棗仁

2.柏子仁

3.遠志

4.磁石

5.琥珀

回答→2

【解説】

柏子仁は、ヒノキ科のコノテガシワの種子を用いる安神薬です。その主要な効能は、養心安神と潤腸通便です。

柏子仁は、その性質が油分を多く含んでいるため、潤す作用に優れており、この潤腸通便の効能を兼ね備えている点が、他の安神薬との大きな違いとなります。

1.酸棗仁

養心安神の効能に加え、補血と斂汗の効能を持ちます。

2.柏子仁

養心安神の効能に加え、潤腸通便の効能を持ちます。問題文の条件に合致します。

3.遠志

寧心安神の効能に加え、祛痰と消癰腫の効能を持ちます。

4.磁石

重鎮安神の効能に加え、平肝と納気の効能を持ちます。

5.琥珀

重鎮安神の効能に加え、活血と通淋(排尿困難を改善する)の効能を持ちます。

ポイント

・安神薬の分類: 安神薬には、心と血を養う「養心安神薬」と、重い性質で精神を鎮める「重鎮安神薬」があります。柏子仁は養心安神薬に分類されます。

問題 小便不利、癃閉の治療に選ぶべき薬はどれか?

1.朱砂

2.磁石

3.琥珀

4.竜骨

5.牡蠣

回答→3

【解説】

1.朱砂

定驚安神と清熱解毒の効能はありますが、利尿作用はありません。

2.磁石

定驚安神、平肝、納気の効能はありますが、利尿作用はありません。

3.琥珀

定驚安神に加え、利尿通淋の効能を持つため、小便不利や癃閉の治療に適しています。

4.竜骨

定驚安神、平肝、収斂固渋の効能はありますが、利尿作用はありません。

5.牡蠣

平肝熄風、軟堅散結、収斂の効能はありますが、利尿作用はありません。

問題 聡耳明目、納気平喘の効能をもつ薬はどれか?

1.代赭石

2.竜骨

3.牡蠣

4.磁石

5.石決明

回答→4

【解説】

1.代赭石

平肝潜陽と降逆止血の効能がありますが、納気平喘の効能はありません。

2.竜骨

鎮静安神、平肝潜陽、収斂固渋の効能がありますが、納気平喘の効能はありません。

3.牡蠣

平肝潜陽、軟堅散結、収斂固渋の効能はありますが、納気平喘の効能はありません。

4.磁石

聡耳明目と納気平喘の効能をもち、問題文の条件に合致します。

5.石決明

平肝潜陽と清肝明目の効能はありますが、納気平喘の効能はありません。

ポイント

・磁石の特異性: 他の重鎮安神薬が主に精神や肝陽の症状を治療するのに対し、磁石は「聡耳明目」と「納気平喘」という特別な効能を兼ね備えている点が、この問題を解く上で最も重要なポイントです。

問題 柏子仁の効能はどれか?

1.温肺化飲

2.回陽温中

3.行血補血

4.養心安神

5.潜陽安神

回答→4

【解説】

柏子仁は、ヒノキ科のコノテガシワの種子を用いる安神薬です。その主要な効能は、養心安神と潤腸通便です。

1.温肺化飲

この効能は、乾姜や細辛などが持ちます。肺を温めて寒痰を取り除く作用です。

2.回陽温中

この効能は、乾姜が持ちます。冷え切った陽気を回復させ、中焦(胃腸)を温める作用です。

3.行血補血

この効能は、当帰などが持ちます。血の流れを良くし、血を補う作用です。

4.養心安神

柏子仁の主要な効能の一つであり、酸棗仁などにも共通します。

5.潜陽安神

この効能は、磁石や竜骨などが持ちます。上昇した陽気を鎮めて、精神を安定させる作用です。

問題 胃炎と消化器の潰瘍の患者に慎むべき薬はどれか?

1.琥珀

2.酸棗仁

3.遠志

4.石菖蒲

5.茯苓

回答→3

【解説】

遠志は、ヒメハギ科のイトヒメハギの根を用いる安神薬です。その主要な効能は、寧心安神、祛痰開竅、消癰腫です。

遠志には、サポニンという成分が含まれており、これが胃粘膜を刺激する性質を持っています。そのため、胃炎や消化器潰瘍のある患者が服用すると、症状が悪化する可能性があるため、慎重に用いるべきとされています。

問題 遠志の適応証でないのはどれか?

1.心神不安 驚悸 失眠

2.痰阻心竅 神志恍惚

3.咳嗽痰多 痰を吐き出しにくい

4.癰疽腫毒

5.肝陽上亢 眩暈耳鳴

回答→5

【解説】

遠志は、その主要な効能である寧心安神、祛痰開竅、消癰腫によって、様々な病態に適応します。

1.心神不安 驚悸 失眠

寧心安神の効能に合致します。

2.痰阻心竅 神志恍惚

祛痰開竅の効能に合致します。

3.咳嗽痰多 痰を吐き出しにくい

祛痰開竅の効能に合致します。

4.癰疽腫毒

消癰腫の効能に合致します。

5.肝陽上亢 眩暈耳鳴

この病態は、肝の陽気が上って生じるもので、遠志には肝陽を鎮める効能はありません。この治療には、磁石や竜骨などの平肝潜陽作用を持つ生薬が適しています。

問題 心肝の陰血虧虚による心神不安、失眠多夢、驚悸怔忡の治療にまず選ぶべき薬はどれか?

1.朱砂

2.合歓皮

3.酸棗仁

4.遠志

5.磁石

回答→3

【解説】

1.朱砂

心火が過剰に盛んになった状態(心火亢盛)による心神不寧に優れています。

2.合歓皮

肝の気が滞った状態(肝気鬱結)による精神不安に適しています。

3.酸棗仁

心肝の陰血虧虚による精神不安に最も適しています。問題文の病態に直接対応する効能です。

4.遠志

痰が心の働きを妨げた状態(痰阻心竅)による精神不安に優れています。

5.磁石

陰が不足して陽が亢進した状態(陰虚陽亢)による精神不安に適しています。

ポイント

・酸棗仁の強み: 酸棗仁は、安神薬の中でも特に「補益(不足を補う)」の性質が強く、心肝の陰血不足に起因する虚弱な精神状態に最適な生薬です。また、盗汗や自汗(寝汗や多汗)にも効果があるため、これらの症状を伴う場合にも第一選択となります。

問題 桑白皮、地骨皮のどちらも治療できるのはどれか?

1.肺熱咳喘

2.熱毒瀉痢

3.咽喉腫痛

4.目赤腫痛

5.鼻淵流涕

回答→1

【解説】

桑白皮は止咳平喘薬、地骨皮は清虚熱薬に分類されますが、どちらも肺の熱を清めるという共通の効能を持っています。

ポイント

・桑白皮と地骨皮は、ともに肺に帰経し、共通して「肺の熱を清めて咳や喘息を鎮める」という効能を持つことが、この問題の鍵です。

・桑白皮は「止咳平喘薬」として咳や喘息の治療に特化しており、地骨皮は「清虚熱薬」として虚熱を冷ますことに優れています。この違いを理解することで、臨床での使い分けが可能になります。

問題

1.

2.

3.

4.

5.

回答→

【解説】

効能一覧(⚫︎温性、⚫︎寒性、⚫︎微寒性、⚫︎平性、_毒、)

化痰薬

・半夏 ー燥湿化痰・降逆止嘔・消痞散結(湿痰に優)

・天南星ー燥湿化痰・袪風止痙 → 加胆汁で胆南星ー清化熱痰、熄風定驚

・白附子ー燥湿化痰・袪風止痙・解毒散結

・白芥子ー温肺袪痰・利気散結・通絡止痛

・皂莢 ー袪痰・開竅

・桔梗 ー開宣肺気・袪痰・排膿(寒熱問わず多痰咳嗽に)

・旋覆花ー消痰行水・降気止嘔

・白前 ー袪痰・降気止咳

・前胡 ー降気袪痰・宣散風熱

・栝楼皮ー清肺化痰・利気寛胸

・栝楼仁ー潤肺化痰・滑腸通便

・全栝楼ー以上全て(熱痰に優)

・貝母 ー化痰止咳・清熱散結(燥痰に優)

・天竹黄ー清熱化痰・清心定驚

・竹筎 ー清化熱痰・除煩止嘔

・竹瀝 ー清熱滑痰

・浮海石ー清肺化痰・軽堅散結

・海蛤殻ー清肺化痰・軽堅散結

・礞石 ー下気消痰・平肝鎮驚

・海藻 ー消痰軽堅・利水

・昆布 ー消痰軽堅・利水

・黄薬子ー散結消聚・清熱解毒・涼血止血

・胖大海ー清宣肺気・清腸通便

・猪胆汁ー清肺化痰・清熱解毒

止咳平喘薬

・杏仁 ー止咳平喘・潤腸通便

・百部 ー潤肺止咳・滅虱殺虫

・紫苑 ー化痰止咳

・款冬花ー潤肺下気

・蘇子 ー止咳平喘・潤腸通便(降気が特徴)

・枇杷葉ー化痰止咳・和胃降逆

・馬兜鈴ー清肺化痰・止咳平喘

・白果 ー斂肺平喘・収渋止帯

安神薬

・朱砂 ー鎮心安神・清熱解毒

・磁石 ー潜陽安神・聡耳明目・納気平喘

・竜骨 ー平肝潜陽・鎮静安神・収斂固渋

・琥珀 ー定驚安神・活血散瘀・利尿通淋

・酸棗仁ー養心安神・斂汗(補益の性質が強)

・遠志 ー寧心安神・袪痰開竅・消癰腫

・柏子仁ー養心安神・潤腸通便

・合歓皮ー安神解鬱・活血消腫

・桑白皮ー瀉肺平喘・利尿消腫

・蒂藶子ー瀉肺平喘・利水消腫